Nun ist es wieder soweit: Deutschland plant den nächsten Bibliothekskongreß! Ganz Deutschland? Ach was. Bibliotheksdeutschland.

Und Bibliotheksdeutschland segelt wie immer hart am Wind des Zeitgeistes. Seit nämlich Michael Schaarwächter, seines Zeichens Listmaster der meistgelesenen bibliothekarischen Mailingsliste namens »Inetbib«, im Jahre des Herrn zweitausendundeinundzwanzig, am dreiundzwanzigsten Tag des Junius einen Aufruf in der von ihm administrierten Liste lancierte, des Inhalts, den Namen »Bibliothekartag« nicht mehr weiterzuführen, weil ja selbiger, also der Bibliothekartag, »von Bibliotheksmenschen mit den unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen« besucht werde, dauerte es zwar ganze fünf Tage, bis sich die zweifellos begeistert mitlesenden Bibliothekarinnen (mit welcher Eigengeschlechtszuschreibung auch immer) von dieser männlich-mutigen Andienung erholt hatten — dann aber ging es los: am 28. Juni gab es siebzehn Beiträge auf »Inetbib« zu diesem Thema, am 29 Juni waren es fünfzehn, am 30. Juni waren es elf, am 1. Juli wieder neunzehn, am 2. Juli einundreißig, am 3. Juli dann noch sechs, was natürlich daran liegen wird, daß auch fleißig diskutierende Bibliotheksmenschen am Samstag (der 3. Juli war ein Samstag) und am Sonntag anderes zu tun haben.

Aber ach, es kam, wie es kommen mußte, auch wenn der Aufrufer und seine Mitaufrufer die Präzisierung nachschoben, das Thema nicht auf die Genderfrage beschränken zu wollen: Einige sehr lautstarke Genderisten übernahmen die Diskussionsführerschaft, zwangsläufig tauchten damit auch * und : auf, um den »Bibliothekar« semantisch irgendwie zu demaskulinisieren, LGBTQ-Betroffene outeten sich und hielten den »überkommenen Standesdünkel« für, ich zitiere, »verfickt nochmal völlig inakzeptabel«, und wer es anders sah, also, horribile dictu, das generische Maskulinum nicht als männliches Unterdrückungsinstrument auf den Misthaufen der Sprachgeschichte werfen wollte, der mußte sich »ignorant« nennen lassen, weil eben alles, was jenseits der Welt von Gender-* und Gender-: liegt, die nötige inklusive Denke und erst recht das nötige inklusive Handeln vermissen lasse. Im Originalsound klingt das dann so: »Ich lebe seit meiner Geburt in einem System das es mir immer wieder klar macht, dass ich als nicht-binäre Person irgendwie nicht erwünscht bin und irgendwie nicht dazu gehören, das kann ich Ihnen sagen ist wesentlich unschöner als irgendwo in Wörtern ein * unterbringen zu müssen. Lernen Sie damit klar zu kommen, dass die Welt sich verändert und es mehr als nur schwarz-weiß denken auch beim gendern gibt und unsere sehr gegenderte deutsche Sprache sich nun mal etwas daran anpassen muss.«

[Der heilige

Stephanus. Quelle: Carlo Crivelli, Public domain, via Wikimedia

Commons.]

[Der heilige

Stephanus. Quelle: Carlo Crivelli, Public domain, via Wikimedia

Commons.]

Was dieses durchaus typische Statement so betrüblich macht, ist zunächst der Umstand, daß die hier sich an der deutschen Sprache kritisch abarbeitende Person nicht in der Lage ist, ihr Argument in fehlerfreiem Deutsch vorzutragen. Das ist durchaus keine Petitesse, wie der Zeitgeistkrieger natürlich sofort schreien wird. Denn wer sich sprachkritisch derart ins Zeug legt, daß er die grammatische Form des generischen Maskulinums für einen Ausdruck des »Systems« hält, das nicht-binäre Menschen mit ihrer Unerwünschtheit konfrontiere, der muß sich dann natürlich auch fragen lassen, für welches »System« falsche Grammatik und falsche Orthographie stehen? Steht falsches Deutsch für das »LGBTQ-System«? Und mehr noch: Wenn falsches Deutsch eben deshalb falsch ist, weil es sich zur Grammatik und zur Orthographie ignorant verhält, müßte man dann daraus nicht auf die Ignoranz des »LGBTQ-Systems« schließen? Wer diesen Schluß nicht ziehen will und und argumentiert, daß man trotz falschen Deutschs ein richtiges LGBTQ-Bewußtsein haben könne, hebt den eigenen sprachkritischen Ansatz sofort auf: denn er müßte zugeben, daß dann auch das generische Maskulinum nicht per se ignorant ist und jene, die es gebrauchen, ein durchaus richtiges Bewußtsein haben können.

Ist das zugegeben, kann man entkrampft von persönlichen Betroffenheiten über das diskutieren, was das generische Maskulinum sachlich leistet. Aber an dieser Stelle drängt sich das zweite betrübliche Moment des obigen Statements in die Debatte. Es liegt darin, daß der Schreiber des Statements die Sachebene durch eine persönliche Betroffenheitsgeste unterläuft, in der er seine eigenen Erfahrungen auf eine Sprachform derart projiziert, daß die von ihm durch die Betroffenheitsgeste reklamierte Solidarität der Leser nur noch als sofortige Ablehnung der inkriminierten Sprachform zu haben ist. Die »Anpassung«, die der LGBTQ-Aktivist von allen Dissentierenden hier umstandslos fordert, kann dann nur noch darin liegen, aus moralischen Gründen das generische Maskulinum bleibenzulassen und das Gendern möglichst breit zu praktizieren. Universale Solidarität würde endlich mit universalem Gendern zusammenfallen; alles andere wäre eine unsolidarische Diskriminierung.

Ich weiß nicht, was schlimmer ist, das falsche Deutsch, das sich in vielen der Inetbib-Beiträge zu diesem Thema findet — mit einem Übergewicht auf der Seite derer, die das generische Maskulinum für nicht-inklusiv halten; oder der persönliche Betroffenheitsstil, der mit der Geste größtmöglicher Offenheit arbeitet — ein Outing! wau! —, aber eine größtmögliche Geschlossenheit intendiert, die als allererstes das generische Maskulinum vor die Tür jagt und mit ihm alle seine Befürworter. Debatten sind so natürlich keine zu führen; denn persönliche Verletzungen, die im öffentlichen Raum präsentiert werden, sind also solche nicht debattenfähig; zu ihrer Bearbeitung braucht es ganz andere Instrumente als das argumentative Pro und Contra, das auf der Sachebene und damit im Medium des Allgemeinen bleiben muß.

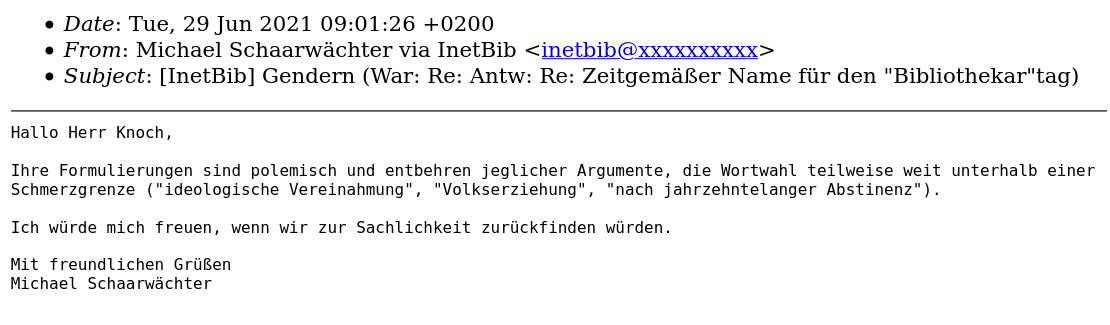

[Dyptichon von Melun, linke

Tafel: Etienne Chevalier mit dem heiligen Stepahnus. Quelle: Jean

Fouquet, Public domain, via Wikimedia Commons.]

[Dyptichon von Melun, linke

Tafel: Etienne Chevalier mit dem heiligen Stepahnus. Quelle: Jean

Fouquet, Public domain, via Wikimedia Commons.]

Auf dieser kühlen Ebene des Allgemeinen und damit der Sache, die hier zur Debatte steht — der Name »Bibliothekartag« —, will ich abschließend noch zwei Bemerkungen machen.

Die erste Bemerkung betrifft die logische Form des generischen Maskulinums. Es kommt in vielen Sprachen vor und hat erkennbar die Funktion, ein Allgemeines als Allgemeines benennen zu können, und zwar unter Absehung des Sexus, also des biologischen Geschlechts. Das Phänomen ist wohlbekannt und betrifft die Klassifikation von Personengruppen unter dem die Klasse bildenden Aspekt: »seine Eminenz der Botschafter von X« gehört in die Klasse »Eminenz«, die grammatisch ein Feminimum ist, ohne daß das implizieren würde, daß alle Botschafter Frauen sind; das gilt auch für »Seine Heiligkeit Metropolit Y«, der in die Klasse »Heiligkeit« gehört, auch wenn alle orthodoxen Metropoliten Männer sind. Sprachlich bilden diese generischen Feminina im Deutschen die kleinere Gruppe, während die generischen Maskulina die quantitativ größere Gruppe darstellen (»der Arzt«, »der Bäcker« usw.). Der springende Punkt ist aber, daß in beiden Fällen dieselbe grammatisch-logische Funktion aktiviert wird: eine Klasse von Personen im Hinblick auf das Allgemeine zu bilden, das dieser Klasse zugrundeliegt. Die generischen Sprachformen sind daher per se inklusiv: Sie bilden eine Personenklasse unter dem Aspekt des klassebildenden Merkmals, das bei den Berufs- und Funktionsbezeichnungen eben in dem Beruf oder der Funktion liegt.

Sobald man diese logische Funktion der Sprachform nicht mehr versteht, weil man meint, das grammatische Genus bilde den Sexus ab, steht man vor dem Problem, wie dann Funktionsbezeichnungen für sexuell gemischte Personengruppen gebildet werden könnten. Die Antwort lautet: In Sprachen mit einem grammatischen Genus kann das nicht gelingen, weil jedes Wort einem Genus zugerechnet werden muß, das ja nach Ansicht derer, die den Unterschied zwischen Sexus und Genus einebnen, einem Sexus entspricht. An dieser Stelle wird die Sache dann entweder lächerlich oder schlägt in Gewalt um, wie harmlos sie anfangs auch immer daherkommen mag. Lächerlich wird es, wenn man in Sprachen, die ein grammatisches Neutrum kennen, zu ebendiesem Neutrum Zuflucht zu nehmen versucht (»das Bibliothekar«), um das Genus-Sexus-Problem zu umgehen; oder wenn man im Hinblick auf die Tatsache, daß in Genus-Sprachen das Genus nicht vermieden werden kann, sich ein neues Genus erfindet, von dem man dann reklamiert, es stehe außerhalb des bisherigen Genusschemas und könne daher nicht zur Rückprojektion eines Sexus taugen (»dens Bibliothekx«). Und gewaltsam wird es, wenn man sich darauf beruft, Sprache sei immer Sprache im Wandel, die generischen Maskulinisten sollten sich also nicht so haben und sich nicht der Sprachentwicklung entgegenstellen, was in diesem Kontext dann doch bloß meint: Kusch dich, deine Alt-Sprache ist obsolet und mir egal, meine Neu-Sprache aber repräsentiert die trendige Sprachentwicklung und soll daher jetzt für alle gelten — und wer dabei nicht mitmacht, der…

Wenn aber jene, für die Sprache eine Tradition hat, die zu pflegen ist, von jenen, die das anders sehen, in die ideologische Ecke gestellt werden, aus der sie nur herauskommen, indem sie ihrerseits den Vorwurf der Ideologie gegen jene richten, die ihnen Ideologie vorwerfen, wenn also die grammatische Sachfrage in die Frage politischer Motive umschlägt – dann wird die Machtfrage gestellt. Und sie wird interessanterweise nicht gestellt von denen, die die Sprache gepflegt haben möchten, sondern von jenen, die glauben, die Pflege der Sprache in ihren historisch langsamen Rhythmen durch ein selbsterfundenes Ad-hoc-Neusprech ersetzen zu dürfen, dessen allgemeine Geltung nur zu erreichen ist, wenn man die Gruppe derer, die die Sprache pflegen möchten, aus dem Diskurs und damit auch aus ihren gesellschaftlichen Funktionen drängt. Wer das in vivo beobachten möchte, wird auf der »Inetbib«-Liste dafür jetzt unschöne Beispiele finden. Man lese zunächst das nachfolgende Statement:

[Quelle: Inetbib.]

[Quelle: Inetbib.]

Und dann lese man, was der Listmaster, also der »Herr« der »inetbib«-Mailingsliste, darauf entgegnete:

[Quelle: Inetbib.]

[Quelle: Inetbib.]

Merke: »Sachlich« (oder auch dies: »konstruktiv«) sind diese Debatten immer nur dann, wenn sie die von den Zeitgeistkämpfern vorgezeichnete Richtung einhalten. Alles andere ist in dieser Welt per se unsachlich. Wenn man daher im Zusammenhang mit der Gender-Debatte daran erinnert, daß die Bibliotheken ein diskriminierungsfreier »Safe Space« sein sollen, dann lautet die Wahrheit hinter diesem Appell: Sie sollen es nur sein, solange aus diesem sicheren Bibliotheksraum heraus alle nach gefühlt links laufen. Wer nicht mitmacht, ist raus.

Die zweite Bemerkung betrifft die unmittelbare Sachebene, die man erheben müßte, wenn man eine strukturelle Benachteiligung von Frauen im Bibliothekswesen diagnostizieren möchte, auf welche die einzig angemessene Antwort das Gendern wäre, weil nur so, in der sprachlichen Durchstreichung des Unterschieds, unterschiedslose Karrieren von Männern und Frauen möglich wären. Auf dieser Sachebene hat ein unverdorbener Kopf während der Bibliothekartagsgenderdebatte ganz richtig darauf hingewiesen, daß im Bibliothekswesen im mittleren und gehobenen Dienst nahezu einhundert Prozent der Mitarbeiter Frauen sind. Wenn man von einer strukturellen Diskriminierung und der Notwendigkeit einer geschlechtsbezogenen Berufsförderung reden möchte, dann bitte schön — es wäre aber eine der Männer. Und was endlich den höheren Dienst und damit die Leitungsebene der Bibliotheken anbelangt, zeigt die nachfolgende Tabelle, wie die Dinge derzeit stehen, nämlich so, daß an den deutschen Universitäts- und Landesbibliotheken sowie an den vier Forschungsbibliotheken Wolfenbüttel, Weimar, Marbach und Gotha 33 Bibliothekdirektorinnen 43 Bibliotheksdirektoren gegenüberstehen. Im Detail:

Frauen:

- Berlin Stabi: Barbara Schneider-Kempf

- Bielefeld UB: Barbara Knorn

- Bochum UB: Erda Lapp

- Braunschweig UB: Katrin Stump

- Bremen SUB: Maria Elisabeth Müller

- Chemnitz UB: Angela Malz

- Düsseldorf ULB: Kathrin Kessen

- Duisburg-Essen UB: Nicole Walger

- Erlangen UB: Konstanze Söllner

- Frankfurt (Main) UB: Daniela Poth

- Freiburg UB: Antje Kellersohn

- Gotha Forschungsbibliothek: Kathrin Paasch

- Halle ULB: Anke Berghaus-Sprengel

- Hannover GWLB: Anne May

- Karlsruhe BLB: Julia Freifrau Hiller von Gaertringen

- Kassel UB: Claudia Martin-Konle

- Kiel UB: Kerstin Helmkamp

- Koblenz LBZ: Annette Gerlach

- Konstanz UB: Petra Hätscher

- Lübeck UB: Sarah Tiemann

- Magdeburg UB: Linda Thomas

- Mannheim UB: Sabine Gehrlein

- Marbach DLA: Sandra Richter

- Marburg UB: Andrea Wolff-Wölk

- Münster ULB: Beate Tröger

- Oldenburg UB: Heike Andermann

- Osnabrück UB: Felicitas Hundhausen

- Rostock UB: Antje Theise

- Saarbrücken ULB: Désirée Griesemer

- Trier UB: Doris Schirra

- Tübingen UB: Marianne Dörr

- Vechta UB: Cindy Leppla

- Wiesbaden HLB: Marion Grabka

Männer:

- Augsburg UB: Ulrich Hohoff

- Bamberg UB: Fabian Franke

- Bayreuth UB: Ralf Brugbauer

- Berlin UB der HU: Andreas Degkwitz

- Berlin UB der TU: Jürgen Christof

- Bonn ULB: Ulrich Meyer-Doerpinghaus

- Cottbus UB: Jens Mittelbach

- Darmstadt ULB: Thomas Stäcker

- Dortmund UB: Joachim Kreische

- Dresden SLUB: Achim Bonte

- Erfurt UB: Gabor Kuhles

- Frankfurt DNB: Frank Scholze

- Frankfurt (Oder) UB: Hans-Gerd Happel

- Gießen UB: Peter Reuter

- Göttingen SUB: Wolfram Horstmann

- Greifswald UB: Peter Wolff

- Hagen UB: Eric Steinhauer

- Hamburg SUB: Robert Zepf

- Hannover TIB: Sören Auer

- Heidelberg UB: Veit Probst

- Hildesheim UB: Ewald Brahms

- Jena ULB: Michael Lörzer

- Kaiserslautern UB: Ralf Werner Wildermuth

- Karlsruhe UB (KIT): Arne Upmeier

- Koblenz-Landau UB: Ralf Grunder, Michael Schefczik

- Köln UB: Hubertus Neuhausen

- Leipzig UB: Ulrich Johannes Schneider

- Lüneburg UB: Torsten Ahlers

- Mainz UB: Michael Hansen

- München Stabi: Klaus Ceynowa

- München UB der LMU: Klaus-Rainer Brintzinger

- Paderborn UB: Dietmar Haubfleisch

- Passau UB: Steffen Wawra

- Potsdam UB: Peter Kostädt

- Regensburg UB: A. Schüller-Zwierlein

- Siegen UB: Jochen Johannsen

- Stuttgart UB: Helge Steenweg

- Stuttgart WLB: Rupert Schaab

- Ulm UB: Stefan Wesner

- Weimar HAAB: Reinhard Laube

- Wolfenbüttel HAB: Peter Burschel

- Würzburg UB: Hans-Günter Schmidt

- Wuppertal UB: Uwe Stadler

N.N.

Aachen UB: unbesetzt

Ich weiß beim besten Willen nicht, wie man daraus eine strukturelle Diskriminierung der Frauen konstruieren will. Aber ich weiß, daß genau dann, wenn die Genderisten sich selbst beim Wort nähmen, wir allen Grund der Welt hätten, von einem »Bibliothekartag« zu sprechen — als inklusive Sprache, die die im Bibliothekswesen völlig unterrepräsentierten Männer sichtbar zu machen hätte. Andernfalls aber müßten wir erst recht von einem »Bibliothekartag« sprechen.

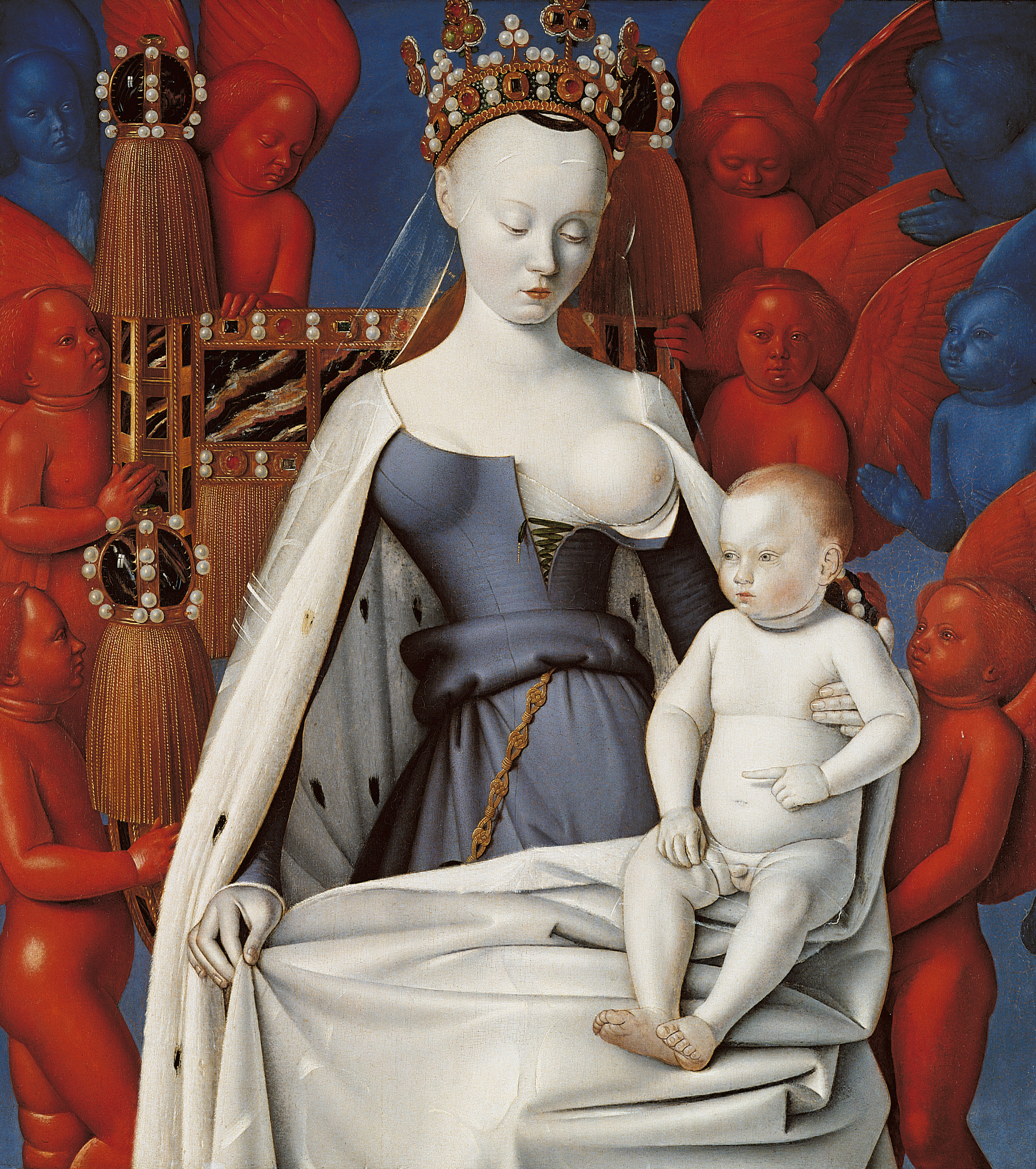

[Dyptichon von Melun, rechte

Tafel: Maria lactans mit dem Jesuskind. Im Hintergrund

geschlechtslose Engel. Quelle: Jean Fouquet, Public domain, via

Wikimedia Commons.]

[Dyptichon von Melun, rechte

Tafel: Maria lactans mit dem Jesuskind. Im Hintergrund

geschlechtslose Engel. Quelle: Jean Fouquet, Public domain, via

Wikimedia Commons.]