Wir hatten das schon öfter in der Geschichte: Ein demokratischer Staat, dem unsere Sympathien gelten, steht in einem langanhaltenden Konflikt mit einem oligarchischen Staat, der sich militärisch aggressiv gibt. Beide Staaten sind die Vormächte verschiedener Bündnissysteme, die nach langen Kriegen aus der Geschichte gelernt zu haben scheinen und daher durch Abkommen weitere Kriege verhindern wollen. Und dann gibt es plötzlich an der Peripherie der Bündnissysteme eine politische Verwerfung, die zu einer Kette von Entscheidungen und Aktionen führt, an deren Ende es dann doch zum Krieg zwischen den beiden Bündnissen kommt. In diesem Krieg siegt zwar einer der beiden Bündnisblöcke, aber eine dritte, außerhalb der Bündnisse stehende Kraft erweist sich historisch als der lachende Dritte.

Diese kurze Skizze ist nicht aus der Beobachtung der europäisch-russischen Lage der letzten Jahre und Jahrzehnte gewonnen, von der aus dann auf die Zukunft spekuliert wird. Vielmehr ist diese Skizze die Zusammenfassung eines rund 2500 Jahre zurückliegenden Konfliktes, über den uns der griechische Historiker Thukydides in seinem Buch über den Peloponnesischen Krieg unterrichtet. Thukydides erzählt von diesem Krieg nicht aus antiquarischen Gründen, damit wir Nachgeborenen in seinem Buch lesen können, wie es einst gewesen ist. Vielmehr erzählt er von diesem Konflikt, weil er davon überzeugt ist, daß aufgrund der menschlichen Natur in ähnlichen Fällen ähnlich gehandelt wird, daß es also typische Situationen und typische Handlungsfolgen gibt, deren Erkenntnis uns hilft, in einer neuen Situation das Konflikt- und Friedenspotential dieser Situation einzuschätzen.

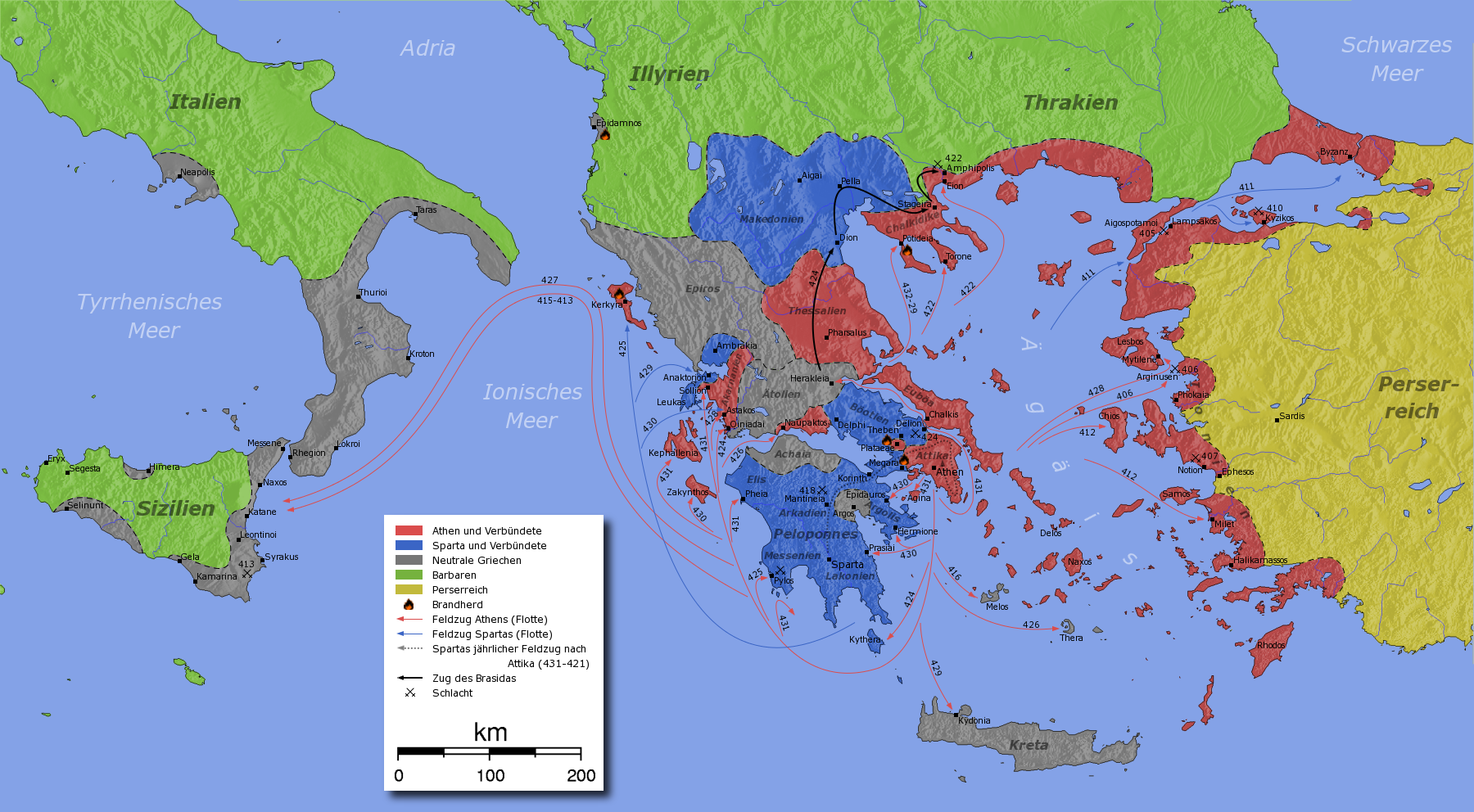

[Bündnissysteme des

Peloponnesischen Krieges. Quelle: Wikimedia Commons, CC BY-SA

3.0.]

[Bündnissysteme des

Peloponnesischen Krieges. Quelle: Wikimedia Commons, CC BY-SA

3.0.]

Ich habe meine Zweifel, ob unser heute agierendes politisches Personal Thukydides jemals zur Kenntnis genommen hat; und daher zweifle ich auch daran, daß dieses Personal über das analytische Instrumentarium verfügt, durch das es so etwas wie eine wirklichkeitsadäquate Situationsanalyse zustandebringen könnte. Offenbar begnügt man sich damit, die komplexe politische Lage mit viel direkter Moral zurechtzuhämmern, eifrig bestrebt, dabei auf der moralisch richtigen Seite zu stehen. Daß ein solcher Eifer regelmäßig die Komplexität der Lage unterschätzt und den Konflikt ebendadurch weiter anheizt, daß er ihn auf ein moralisch einfaches Schwarz und Weiß herunterbricht, blendet man einfach aus. Dies schon deshalb, weil die politischen Prämien, die wahlwirksam von den Medien verteilt werden, nicht die Komplexitätsanalyse belohnen, sondern die moralische Simplifizierung.

Höchste Zeit also, zwecks Rückgewinnung eines politischen Realismus, der nicht in moralische Hybris abgleitet, anhand der Darstellung des Thukydides sich die Ausgangslage des Peloponnesischen Krieges vor Augen zu führen. Es ist eine Ausgangslage, die uns bekannt vorkommen wird: Die Vereinigten Staaten als Kernmacht eines seegestützten Bündnisses hießen damals Athen, und der Herrschaftsraum dieses Bündnisses waren nicht die westlich und östlich des Atlantiks gelegenen Kontinente, sondern der Küstensaum der Ägäis. Der große Antagonist und also das antike Rußland war das westlich von Athen auf der Peloponnes gelegene Sparta, eine Militäroligarchie, die als Landmacht die meisten Poleis der Peloponnes im Peloponnesischen Bund hinter sich gebracht hatte.

[Blick auf das Tal von

Sparta, im Vordergrund die Überreste eines Theaters. Quelle: Ronny

Siegel, CC BY 3.0,

via Wikimedia Commons.]

[Blick auf das Tal von

Sparta, im Vordergrund die Überreste eines Theaters. Quelle: Ronny

Siegel, CC BY 3.0,

via Wikimedia Commons.]

Schon Thukydides war aufgefallen, daß aus dem Unterschied zwischen einer See- und einer Landmacht auch eine unterschiedliche Mentalität der Menschen folgt: Die Seemacht prämiert eine situative Wendigkeit, weshalb die Athener als »die ewigen Neuerer« gelten, »rasch im Planen und in der Ausführung dessen, was sie erkannt haben«; die Landmacht hingegen tendiert eher zu einem Bestandsschutz, so daß die Bürger dieser Macht »das Bestehende wahren« und »keine neuen Pläne schmieden« wollen. Die einen sind tatkräftig, die anderen Zauderer; die einen schweifen in die Ferne, die anderen hocken lieber zu Hause.

So gesehen ist das moderne Lieblingswort von der »Innovation« eine athenische Erfindung, die aus der Mobilitätsdynamik erwächst, wie sie eine Seemacht nunmal haben muß: Das auf Inseln und Kontinente verteilte Herrschaftsgebiet kann nur zusammengehalten werden, wenn das dazwischenliegende Wasser mit überlegener Technik (Schiffe) rasch überwunden werden kann, was nur gelingen wird, solange genügend Geld vorhanden ist, um den Technikvorsprung zu finanzieren. Das aber hängt von der Bereitschaft der Menschen ab, ihre sozialen Verhältnisse und ihr politisches System ständig zu erneuern. Kurz: Die Seemacht muß die politische, ökonomische und kulturelle Dynamik parallel ausrichten und den Bürgern, die sich darauf einlassen, einen Zugewinn an politischer (Ausweitung des Herrschaftsraumes), ökonomischer (Reichtum) und kultureller (die Kultur der Seemacht ist Weltkultur) Macht versprechen. Die »Tradition« hingegen ist eine spartanische Sache, die nicht auf Geld angewiesen ist, sondern schlicht darauf, daß die Traditionsbindung der Menschen greift und sie aus dieser Tradition heraus im Konfliktfall dann auch die Kraft zum geschlossenen Handeln gewinnen. Ansonsten wollen sie in Ruhe gelassen werden.

Solche ungleichen Mächte mit ihrer ungleichen Lebensform kommen sich solange nicht ins Gehege, solange sie auf Abstand zueinander bleiben. In einer räumlich begrenzten Welt ist das schwierig, noch dazu wenn eine der beiden Mächte auf dynamische Ausweitung ihres Herrschaftsraumes setzt. Also helfen zuletzt nur abstandswahrende Verträge, die Einflußzonen definieren, innerhalb deren die unterschiedlichen Logiken von Innovation oder Tradition zum Tragen kommen können.

[Griechischer Hoplit

(Schwerbewaffneter). Quelle: Tilemahos

Efthimiadis, CC BY-SA

2.0, via Wikimedia Commons.]

[Griechischer Hoplit

(Schwerbewaffneter). Quelle: Tilemahos

Efthimiadis, CC BY-SA

2.0, via Wikimedia Commons.]

Daß aber auch dieses Mittel zuletzt den Konflikt nicht verhindern kann, zeigt Thukydides. Denn auch die auf Traditionswahrung setzende Kraft muß damit rechnen, daß sich der Traditionsraum dynamisch verschiebt, so wie die auf Innovation setzende Kraft damit rechnen muß, daß ihre Dynamik auf sie selbst zerstörerisch zurückschlägt. Kurz: Die abstandswahrenden Verträge wirken nur solange abstandswahrend, wie sie selbst nicht wiederum von der zwischen Innovation und Tradition spielenden Dynamik der historischen Entwicklung in Frage gestellt werden. Sobald das geschieht, ist es vorbei mit dem Abstand, und die Logik des Konflikts nimmt ihren Lauf.

Die Konfliktlogik beginnt ihren Lauf nicht in der Kernzone der Machtbereiche, in der die kulturell jeweils verbindlichen Normen mit wachem Blick und notfalls ausreichender Sanktionsgewalt durchgesetzt werden. Vielmehr beginnt der abstandszerstörende Konflikt in einer Randzone (vom Zentrum der Bündnisse aus gesehen), in der nicht mehr oder noch nicht entschieden ist, in welchen Einflußbereich sie nun eigentlich gehört. Diese Randzone — wenn man so will: die Krim der Antike — war die am Rand der griechischen Welt gelegene Stadt Epidamnos, das heutige Durrës/Durazzo in Albanien, eine Gründung von Siedlern aus Korinth und der Insel Kerkyra (Korfu) unter Führung des Korinthers Phalios, der seine Abstammung auf Herakles zurückführte.

Das Platz für Epidamnos war gut gewählt: Auf der griechischen Seite der Adria lag es gegenüber dem Stiefelabsatz Italiens, so daß es nicht nur die Meerenge beherrschte, die die Adria vom Ionischen Meer trennt, sondern auch eine kurze Überfahrt von und nach Italien erlaubte. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten und wird von Thukydides in einem Satz zusammengefaßt: »Im Laufe der Zeit wurde die Stadt der Epidamnier groß und volkreich.« Wie es scheint, hat dieser Erfolg die Spannungen innerhalb der Stadt erhöht, so daß es um 438 v.Chr. zu einem Bürgerkrieg kam, in dessen Verlauf die Adligen aus der Stadt vertrieben wurden, aber mit Unterstützung von Barbarenstämmen aus dem Hinterland Epidamnos zu belagern begannen.

Um die drohende Niederlage zu vermeiden, schickten die Epidamnier zunächst eine Gesandtschaft nach Kerkyra mit der Bitte um Unterstützung, die abgelehnt wurde. Dann schickte man in derselben Sache nach Korinth, wo man sich auf eine Unterstützung der in Epidamnos Belagerten einließ. Und damit begann das Unheil, das zu dem über ein Vierteljahrhundert währenden Peloponnesischen Krieg führte.

[Statue des Achilles,

Korfu/Kerkyra. Quelle: Thomas

Schoch, CC BY-SA

3.0, via Wikimedia Commons.]

[Statue des Achilles,

Korfu/Kerkyra. Quelle: Thomas

Schoch, CC BY-SA

3.0, via Wikimedia Commons.]

Wer verstehen will, warum eine lokal begrenzte Unterstützungsaktion sich zu einem Großkonflikt ausweitete, muß zunächst wissen, daß die Korinther den Epidamniern zu Hilfe kamen, weil sie davon ausgingen, daß Epidamnos als eine korinthische Ko-Gründung ein Recht auf den Schutz durch die Mutterstadt habe. Die Korinther unterstützten Epidamnos aber auch deshalb, weil sie Kerkyra als der anderen Ko-Gründerin von Epidamnos eins auswischen wollten, und das aus zwei Gründen: zum einen, weil Kerkyra selbst wiederum eine Kolonie Korinths war, aber eine, die sich um die Mutterstadt nicht geschert und also Korinth verärgert hatte (wer mag, kann dabei an die heutige Ukraine denken); zum andern, weil Kerkyra nicht nur sehr wohlhabend geworden war, sondern inzwischen auch über eine Flotte verfügte, die größer als die korinthische war und damit den Einfluß Korinths im westlichen Griechenland in Frage stellte. Die korinthische Unterstützung für Epidamnos war also darauf angelegt, Kerkyras wachsende Macht zurückzudrängen und die Hierarchie zwischen Mutterstadt und Kolonien wiederherzustellen: Wenn Korinth Kerkyra gegründet und zusammen mit Kerkyra Epidamnos gegründet hatte, dann sollte Korinth und nicht Kerkyra das Sagen haben, und zwar sowohl über Epidamnos wie über Kerkyra. Also schickte Korinth auf dem Landweg Truppen und Siedler nach Epidamnos, um die Belagerten zu entlasten.

Da nun aber Epidamnos eine Ko-Gründung der Kerkyraier war, nahmen diese die korinthische Intervention als das, was sie war, nämlich als einen Versuch, den kerkyraischen Einfluß zurückzudrängen. Folglich schickte man eine Flotte vor Epidamnos, um die Belagerungsallianz der Adligen und Barbaren zu unterstützen und Druck auf Korinth auszuüben. Das ließ sich Korinth nicht zweimal sagen, sondern begann sofort mit der Ausrüstung einer Flotte, die von Verbündeten des Peloponnesischen Bundes unterstützt wurde und die Lage in Epidamnos endgültig bereinigen sollte: Man strebte nichts weniger als eine Neubesiedlung von Epidamnos an — also einen, wohlwollend formuliert, »Bevölkerungsaustausch«.

[Antikes Kriegsschiff

(Bireme) mit Rammsporn. Quelle:

Rama, CC BY-SA 2.0 FR, via Wikimedia Commons.]

[Antikes Kriegsschiff

(Bireme) mit Rammsporn. Quelle:

Rama, CC BY-SA 2.0 FR, via Wikimedia Commons.]

Und an dieser Stelle ist der zweite Punkt zu erwähnen, den man wissen muß, um den Lauf der Dinge zu verstehen: Korinth war nicht nur Mitglied des Peloponnesischen Bundes, sondern verfügte auch über eine Flotte, die mit den Flotten von Kerkyra oder von Athen konkurrieren konnte. Der Konflikt zwischen Korinth und der korinthischen Kolonie Kerkyra um die Vorherrschaft über Epidamnos betraf daher zunächst nur den Peloponnesischen Bund und begann aus Sicht Korinths als ein innerbündnischer Konflikt um die Machtverteilung zwischen Mutterstadt (Korinth) und Kolonie (Kerkyra) und um die Vorherrschaft auf See innerhalb dieses Bundes.

Aus Sicht freilich der korinthischen Kolonie Kerkyra war das alles ganz anders. Kerkyra hatte sich nicht nur von Korinth emanzipiert, sondern fand sich auch als so wohlhabend und dank einer großen Flotte als militärisch so potent wieder, daß es keinem der beiden Bündnissysteme, weder dem Attischen noch dem Peloponnesischen Bund, angehörte. Kerkyra war, in der Rechtssprache späterer Zeit gesprochen, »exemt«, stand also als korinthische Kolonie außerhalb der Bündnisverpflichtungen, die die Mutterstadt Korinth als Mitglied des Peloponnesischen Bundes hatte. Während Korinth mit seiner Intervention vor Epidamnos daher im Hinblick auf die Flotte die Machtfrage innerhalb des Peloponnesischen Bundes klären wollte, war ebendiese korinthische Intervention für Kerkyra die Infragestellung seiner Selbständigkeit.

Man versteht daher sofort, daß in dem Moment, als Korinth zusammen mit Verbündeten des Peloponnesischen Bundes die Lage in Epidamnos endgültig machtpolitisch bereinigen wollte, die Kerkyraier einen Schiedsspruch des Peloponnesischen Bundes verlangten. Dieser kam nicht zustande, weil sich beide Parteien, die korinthische und die kerkyraische, nicht auf die Verhandlungsmodalitäten für diesen Schiedsspruch einigen konnten. In dieser Lage setzte Korinth auf einen raschen militärischen Zugriff und schickte eine Flotte vor Epidamnos, die sich dort mit der kerkyraischen Flotte eine Seeschlacht lieferte, die Kerkyra zwar gewann, die aber die Lage insgesamt nicht klärte: Korinth war keineswegs so geschwächt, daß es handlungsunfähig geworden war, ganz im Gegenteil machte man sich in Korinth sofort an die Erneuerung der Flotte, wiederum mit Unterstützung aus dem Peloponnes.

[Griechische Galeeren im Flottenverband. Quelle:

EDSITEment, Public domain, via Wikimedia Commons.]

[Griechische Galeeren im Flottenverband. Quelle:

EDSITEment, Public domain, via Wikimedia Commons.]

Als in dieser Lage den Kerkyraiern klar wurde, daß sie zwar selbständig, aber auch ohne einen Bündnispartner waren, mit dessen Hilfe sie gegen den zu erwartenden verstärkten Angriff der Korinther bestehen könnten, schickten sie eine Gesandtschaft nach Athen und baten um Aufnahme in den Attischen Seebund, was Korinth nun seinerseits mit einer Gesandtschaft in Athen zu verhindern suchte. Dabei hatte Kerkyra den Athenern einiges zu bieten: eine eigene Flotte, die zusammen mit der athenischen Flotte den Attischen Seebund zur mächtigsten Seemacht der griechischen Welt machen würde und eines Tages, wenn es zum Krieg zwischen Athen (Attischem Seebund) und Sparta (Peloponnesischem Bund) kommen würde – einen Krieg, dessen Unvermeidlichkeit die kerkyraische Delegation herausstrich –, kriegsentscheidend sein könnte. Demgegenüber verwies die korinthische Delegation darauf, daß Athen durch das Bündnis mit Kerkyra nicht nur zum direkten Gegner Korinths würde, sondern zugleich den Friedensvertrag zwischen Attischem und Peloponnesischem Bund brechen würde, der es einer bündnisfreien Stadt verbiete, einem der beiden Bündnisse beizutreten, wenn dadurch einem der Vertragspartner geschadet werde.

Spätestens jetzt war klar, daß der ursprünglich lokale Konflikt um Epidamnos den latenten Ost-West-Konflikt zwischen Athen und Sparta befeuern würde. Diesen Konflikt hatte man zwar 446/45 v.Chr. durch einen Friedensvertrag einzuhegen versucht, aber ein Wiederaufleben des Antagonismus zwischen den beiden griechischen Vormächten stand stets im Raum und drohte nun akut zu werden. Vor diesem Hintergrund entschied sich Athen gegen die Aufnahme Kerkyras in den Attischen Seebund, aber für einen Schutzvertrag zwischen Athen und Kerkyra, der im Falle, daß eine der beiden Städte angegriffen würde, gegenseitige Militärhilfe versprach. Damit glaubte man, formal dem geschlossenen Friedensvertrag mit Sparta entsprechen und zugleich die kerkyraische Flotte im drohenden Konflikt mit Sparta auf der Seite des Attischen Bundes einsetzen zu können. Daß man auch wirklich an einem Schutz Kerkyras Interesse hatte, machte Athen durch die Entsendung einer Flotte von zehn Schiffen deutlich, die man zur Abschreckung potentieller Angreifer nach Kerkyra schickte.

Da die Korinther aber nicht daran dachten, klein beizugeben, schickten sie eine Flotte von 150 Schiffen nach Kerkyra, wo es zu einer Seeschlacht mit der kerkyraischen Flotte kam, an deren rechtem Flügel und zu rein defensiven Zwecken die athenischen Schiffe standen. Daß es in der sich entwickelnden Schlacht nicht bei einer defensiven Zurückhaltung der Athener bleiben konnte, ist wenig überraschend. Daß es in dieser Situation angesichts eines sich abzeichnenden Sieges der Korinther doch noch zu einem Patt kam, das weitere Eskalationen zwischen Athen und Korinth verhinderte, lag daran, daß die Athener der ersten Abschreckungsflotte eine zweite hinterhergeschickt hatten, bei deren Sichtung die Korinther abzogen, zumal die Korinther nun fürchteten, die Athener könnten die Verwicklung ihrer Schiffe in die Kämpfe als einen von Korinth zu verantwortenden Bruch des Bündnisvertrages zwischen Attischem und Peloponnesischem Bund betrachten.

[Relief mit der Darstellung

einer athenischen Triere. Quelle: Acropolis

Museum, CC BY-SA

2.5, via Wikimedia Commons ]

[Relief mit der Darstellung

einer athenischen Triere. Quelle: Acropolis

Museum, CC BY-SA

2.5, via Wikimedia Commons ]

Die weitere Entfaltung der Ereignisgeschichte bis zum förmlichen Ausbruch des Krieges zwischen den beiden Bündnissen wollen wir Thukydides überlassen. Dieser Ausbruch wurde, soviel sei hier rasch ergänzt, getriggert durch zwei weitere lokale Eskalationen, eine um die zwischen Korinth und Athen gelegene Stadt Megara und eine um die auf der Chalkidike gelegene Stadt Poteidaia. In beiden Fällen wiederholte sich, was in Epidamnos und Kerkyra begonnen hatte, nämlich das Aufbrechen von Loyalitätsspannungen zwischen Attischem und Peloponnesischem Bund, so daß eindeutige Parteinahmen notwendig wurden und diese Parteinahmen den Konflikt weiter anheizten, bis schließlich Sparta, nach sechsjähriger Eskalation und gedrängt von seinen Bündnispartnern, im Jahre 432 v.Chr. den Friedensvertrag mit Athen für gebrochen erklärte.

Es sind, wenn ich es recht sehe, drei Lehren, die wir Nachgeborenen aus dem Bericht des Thukydides ziehen können. Zum ersten: Wer sich in einem lokal begrenzten Konflikt als defensive Schutzmacht auf die Seite einer der Konfliktparteien stellt, betreibt strukturell keine Deeskalation des Konflikts, sondern seine Verschärfung und Ausweitung. Denn obzwar das Schutzbündnis zunächst abschreckend wirkt, weil es durch den drohenden Eingriff der Schutzmacht den Gegner vor Angriff zögern läßt, schlägt nach dennoch erfolgtem Angriff diese Konstellation in eine Konfliktausweitung um. Die Schutzmacht wird vom latenten zum manifesten Kombattanten und zieht, sofern sie in ein Bündnissystem integriert ist, die anderen Mitglieder des Bündnisses unweigerlich in den Konflikt mithinein. Das wiederum wird das Bündnissystem des Gegners aktivieren, so daß am Ende der militärische Großkonflikt zwischen zwei Bündnissen steht. Dabei kommt es nicht nur zu einer räumlichen Ausweitung der Konfliktzone, sondern auch zur Intensivierung des Konflikts nach innen in die Bündnissysteme hinein, mit der Folge, daß die Auseinandersetzung immer brutaler und die Unterscheidung zwischen Freund und Feind zunehmend schwierig wird. Wer mag, kann dazu den berühmten »Melierdialog« in Thukydides’ Buch lesen. Am Ende steht dann zwar der faktische militärische Sieg einer der Kriegsparteien, aber es ist ein Sieg, der um den Preis der militärischen, ökonomischen und kulturellen Erschöpfung der Konfliktparteien erkauft wird.

[Das Persische

Reich. Quelle: William Robert Shepherd, Public domain, via Wikimedia Commons]

[Das Persische

Reich. Quelle: William Robert Shepherd, Public domain, via Wikimedia Commons]

Zum zweiten. Thukydides gibt sich alle Mühe, die hinter der Ereignisfolge stehende Entwicklungsdynamik herauszuarbeiten, die von dem bereits erwähnten Unterschied zwischen See- und Landmacht angetrieben wird. Dabei läßt er keinen Zweifel daran, daß die überlegene Macht zunächst die Seemacht ist, die aufgrund ihrer weitverzweigten Handelsverbindungen die ökonomisch potentere Kraft ist, noch dazu, wenn sie, wie im Falle Athens, zur Finanzierung ihrer teuren und machtsichernden Flotte auf jährliche Tributzahlungen der Verbündeten zurückgreifen kann. In den Worten, die Thukydides dem spartanischen König Archidamnos in den Mund legt: »es ist doch der Krieg nicht so sehr eine Sache der Waffen wie der Geldmittel, durch die allein die Waffen Nutzen bringen, zumal für Festlandsbewohner im Kampf gegen eine Seemacht«.

Daß Athen dennoch den Krieg verlor, hat aber in ebendieser anfänglichen Überlegenheit seinen Grund. Athens Erfolg hing davon ab, daß es die kriegsfinanzierenden Mittel entweder selber erwirtschaften oder von den Verbündeten eintreiben konnte. Auch dazu läßt sich Thukydides hören, diesmal in den Worten der Korinther am Tage des Kriegsbeschlusses gegen Athen: »die Macht der Athener ist ja mehr erkauft als ursprünglich ihr Eigen«. Wer Athens Macht brechen wollte, mußte daher dafür sorgen, daß sich seine Bundesgenossen von ihm abwendeten, so daß nicht nur Truppen fehlten, sondern eben auch die finanzielle Basis für die Kriegsfinanzierung zusammenbrach. Dadurch wurden die »tapferen Bundesgenossen«, von denen im Text des Thukydides einer der spartanischen Ephoren spricht, zum kriegsentscheidenden Faktor. Sprich: Zuletzt entscheidet dann doch nicht das Geld, sondern der Kriegs- und Widerstandswille, eben die Tapferkeit.

Zum dritten. Der Ablauf eines Konflikts und sein Ende läßt sich nicht kalkulieren. Der Peloponnesische Krieg war, wie unzählige Kriege nach ihm, ein Krieg zur Beendigung aller Kriege, beschlossen, in den bei Thukydides stehenden Worten der Korinther, »aus dem Verlangen nach einem durch ihn gewonnenen dauerhaften Frieden.« Aber statt eines raschen Sieges brachte er ein Vierteljahrhundert Krieg fast über den gesamten damals von Griechen bewohnten Raum, von Sizilien im Westen bis zur kleinasiatischen Küste im Osten. Und er endete erst mit der Erschöpfung der Konfliktparteien, so daß noch der Sieger geschwächt aus dem Konflikt hervorging. Der eigentliche Gewinner in solchen Konstellationen ist daher immer der lachende Dritte, der von außen zusieht, wie sich die Konfliktparteien zerfleischen. Und dieser Dritte, gleichsam das China das Antike, war das Persische Reich, das von Osten aus ungerührt zusah, wie an seinem Westrand die Griechen ihre Vormachtstellung durch innere Konflikte verloren. Am Ende sah sich Persien für einige Jahrzehnte als ungefährdete Vormacht in Kleinasien, während weit im Westen, hinter dem Horizont der damaligen Beobachter, sich die unscheinbare Bauernsiedlung Rom daran machte, ihren Einfluß auszubauen.