Während die von den Kartellmedien gehypte Politik die Bürger dieses Landes nur noch als Erziehungsobjekte wahrnehmen kann, von denen man als größte Leistung den »glottal stop« in Kunstwörtern wie »Leser:innen« erwartet, kommt das Land und kommen die Bürger des Landes sichtbar herunter. Man merkt das unter anderem daran, daß in der Provinz immer mehr Häuser per Zwangsversteigerung zum Verkauf stehen. Jede dieser zwangsversteigerten Immobilien ist ein gescheiterter Lebenstraum: der Traum vom eigenen Haus auf eigenem Grund, der Traum von der Selbständigkeit, von der Unabhängigkeit und von der Würde, man selbst sein zu dürfen. Und zwar ohne Staat, der dazwischenfunkt.

Dieser Traum ist über die Jahre hin immer blasser geworden, denn immer mehr Staat mischte sich in die Träume und legte den Bürgern immer mehr Eisen um den Hals: Bürokratische Vorschriften, die sich endlos vermehrten, immer höhere Steuern auf immer mehr Dingen, die früher steuerfrei waren, eine zunehmende Ideologisierung noch der abgelegensten Lebensvollzüge, für die es ohne ein Formular schier nicht mehr geht. Immer mehr Eisen um den Hals der Bürger.

Und dieweil kommt das Land herunter. Inzwischen merkt man das auch in den letzten Wohlstandsinseln und Wohlstansgrenzgebieten, die sich von dem jenseits der Grenze noch vorhandenen Geld und der Ausgabefreude der jenseitigen Geldbesitzer nähren. Denn je mehr die Politik den Staat auf den Hund bringt, desto weniger haben die jenseits der Grenze noch Anlaß, sich auf unsere Seite der Grenze zu begeben und die schleichende Katastrophe mitzuerleben. Warum auch? Wenn ich im propperen Lugano einkaufen kann, muß ich es nicht im impropperen Waldshut tun. Und so überall. Eben auch hier in Konstanz, in dem diese Zeilen geschrieben sind.

Machen wir uns daher auf und besichtigen wir die Verfallsspuren, die unsere ideologiegetriebenen Politikopportunisten nicht wahrnehmen möchten, weil zuviel stinkende Realität sie mit ihrem Versagen konfrontieren und ihnen schlechte Laune machen würde.

Das stolze Haus

Beginnen wir mit einem Bürgerhaus:

[Wohnhaus aus der Gründerzeit. Photo:

Uwe Jochum.]

[Wohnhaus aus der Gründerzeit. Photo:

Uwe Jochum.]

Das Haus steht in Konstanz im Stadtteil »Paradies«, einem einst vor den Mauern der Stadt gelegenen Gartengebiet mit einem oder zwei Gutshöfen, bis sich die Stadt nach der Schleifung der Stadtmauern (1860er Jahre) allmählich in das Terrain vorschob, in mehreren Wellen (Gründerzeit, Nachkriegszeit nach 1945, Nachverdichtung seit den 1980er Jahren) die Gärten schluckte und an ihre Stelle Häuser setzte. Wie das abgebildete.

Was natürlich sofort auffällt, ist die schwarze Tafel mit dem großen »E« neben dem Eingang. Die Tafel zeigt an, daß dieses Haus kein Wohnhaus mehr ist, sondern ein Gebäude, in dem die Konstanzer Fachhochschule eingezogen ist. Und mit der Fachhochschule kam die Ästhetik öffentlichen Bauens, die abseits der hippen Prestigeprojekte eine Ästhetik der Armut ist. Man sieht das daran, daß an die Stelle einer wunderschönen Holztür mit geschnitzten Verzierungen – wie sie sonst in den Gebäuden diesen Typs üblich ist — eine Sperrholztür gesetzt wurde, die so wirkt, als habe jemand mit der Faust ins Gesicht des Gebäudes geschlagen. Der Zufall oder die göttliche Ironie will es, daß wir hier den Eingang zum »Institut für Optische Systeme« vor uns haben, daß hier aber auch das »Institut für Systemdynamik« und das »Interkulturelle Zentrum« untergebracht wurden. Offenbar, so folgere ich, soll hier die nach unten weisende Systemdynamik zum Ausdruck gebracht werden und den interkulturell interessierten Zeitgenossen, den hiesigen wie den fremden, schon einmal gezeigt werden, wohin das führen wird: direkt zur funktionalen Preßholzkultur, die nur eines noch ist — billig.

Das Haus war einmal ganz anders gedacht. Und das sieht man heute noch an dem Spruchband, das direkt über dem Eingang angebracht ist:

[Hauseingang mit Spruchband. Photo:

Uwe Jochum.]

[Hauseingang mit Spruchband. Photo:

Uwe Jochum.]

Das Band verrät uns also nicht nur das Baujahr des Hauses (1904), sondern auch den Namen des Erbauers (Stehle) und seinen Beruf: Gipsermeister. Sie bemerken die Pointe? Nein? Dann denken Sie sich einen heutigen Gipsermeister und fragen Sie sich, ob es ihm möglich wäre, ein solches Haus zu bauen, nicht nur in ästhetischer Hinsicht, nein, ganz trivial: Hätte ein heutiger Gipsermeister das Geld für ein solches Haus? Die Frage stellen heißt sie beantworten: Nein, natürlich nicht. Das liegt nicht daran, daß ein heutiger Gipsermeister (also ein »Stuckateur«, der die Wände außen und innen verputzt) weniger fleißig wäre als sein reichsdeutscher Vorgänger; es liegt schlicht daran, daß dem kaiserzeitlichen Gipser, wenn er denn genügend Umsatz machte, der Staat lediglich vier Prozent Einkommenssteuer abzog. Dem Gipser damals blieb also ungleich mehr Netto vom Brutto als seinem heute lebenden Nachfahr. Und mit diesem Mehr ließ sich offenbar gut wirtschaften, so gut, daß Herr Stehle sich 1904 ein Haus bauen konnte, in dem nicht nur seine Familie Platz hatte, sondern auch noch eine ganze Reihe von Mietern. Herr Stehle hatte dank der Mieteinnahmen daher auch gleich noch für sein Alter vorgesorgt.

Der Müllspaziergang beginnt

Wendet man von diesem stolzen Handwerkerhaus den Blick zurück auf die Straßenseite, auf der man steht, und schaut man hinter sich, ist man mit einem dieser am Straßenrand stehenden Schaltkästen konfrontiert, in denen sich infrastrukturelle Elektrik verbirgt. Der auf schmucklosem Betonsockel stehende Kasten ist nicht nur häßlich, sondern auch durch moderne Kleckser, die ihr klecksendes Unvermögen wahrscheinlich für künstlerischen Selbstausdruck halten, verunziert:

[Schaltkasten. Photo: Uwe Jochum.]

[Schaltkasten. Photo: Uwe Jochum.]

Der Zustand der Kleckse zeigt, daß hier schon lange herumgeschmiert wurde, ohne daß irgendein städtischer Verwaltungsbeamter auf die Idee gekommen wäre, den Schaltkasten in seinen sauberen Zustand zurückzuversetzen. Und warum auch? Wo Herr Stehle 1904 noch stolz auf seine Berufsleistung schauen konnte, die ihn zum stolzen Hausbesitzer machte, gibt es heute im öffentlichen Raum keinen stolzen Blick mehr. Die Verwahrlosung ist dann die Folge: Was kümmert es mich, was wer wann wo wie tut? Den Bürgermeister kümmert es nicht, die oberen Verwaltungsbeamten kümmert es nicht — und also wird es auch den Straßenkehrer nicht kümmern.

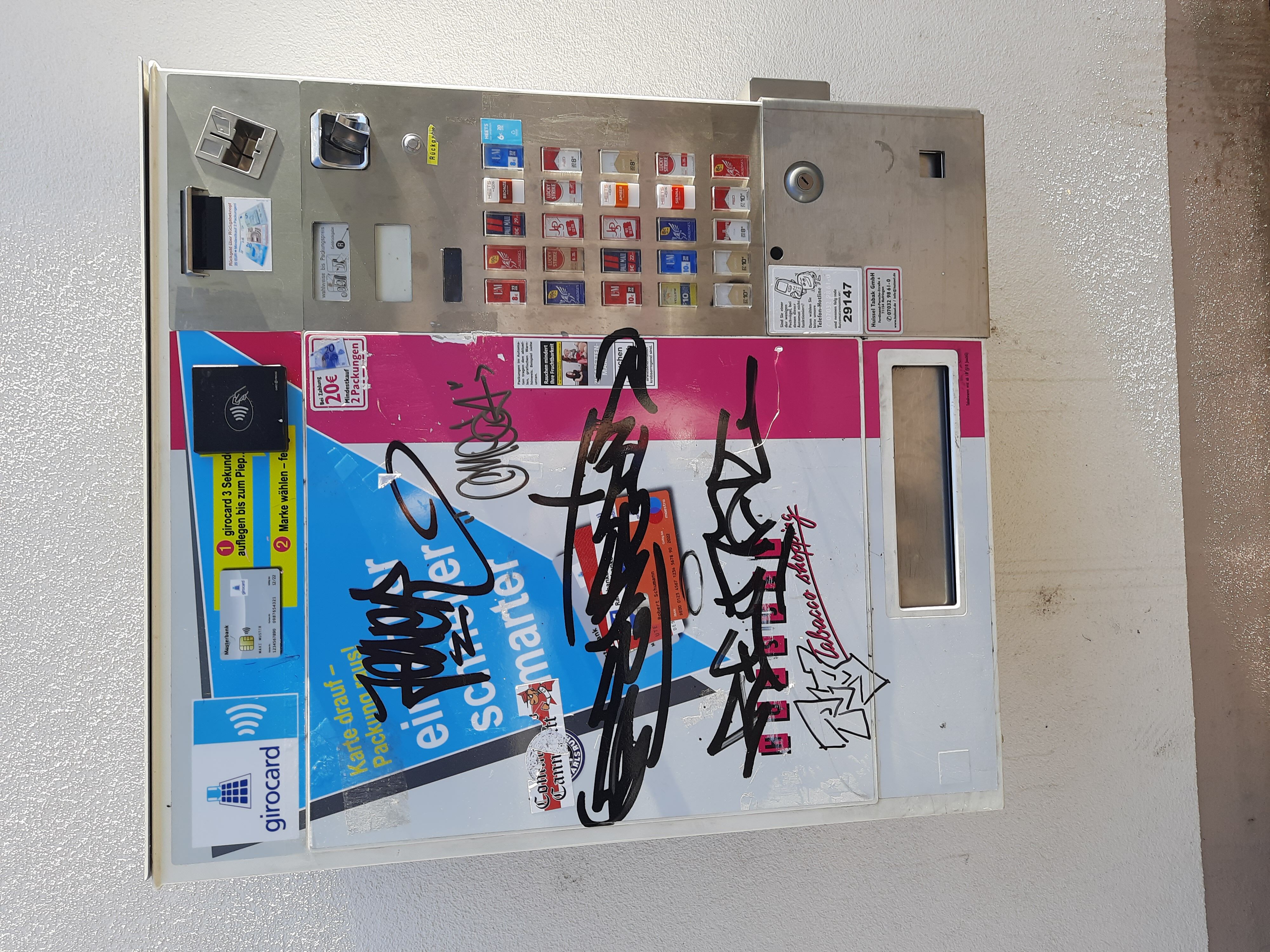

Aber es kümmert auch all diejenigen nicht mehr, die den öffentlichen Raum nutzen, um dort ihrem Gewerbe nachzugehen, etwa als Aufsteller von Zigarettenautomaten. Daß auch diese bekleckst und der Ästhetik des Häßlichen unterworfen werden, ist inzwischen offenbar wurst; der Impuls zum Saubermachen scheint längst schon einem hilflosen Schulterzucken gewichen.

[Zigarettenautomat. Photo: Uwe Jochum.]

[Zigarettenautomat. Photo: Uwe Jochum.]

Nun gut, wird man sagen, wir sind hier ja noch vor der alten Stadtmauer, das ist noch kein städtisches Kerngebiet, da kann man nicht auf alles achten und überall intervenieren. Gehen wir also über die »Laube«, die Straße, die an der Stelle der alten Stadtmauer die Altstadt vom »Paradies« trennt. Und gehen wir in die erstbeste kleine Altstadtgasse und machen wir die Augen auf:

[Nebeneingang. Photo: Uwe Jochum.]

[Nebeneingang. Photo: Uwe Jochum.]

So sieht der Nebeneingang zu einem renovierten Altstadthaus aus, hinter dem sich, soviel ich weiß, die »Müllstation« des Hauses verbirgt. Offenbar ist man der Meinung, daß die optische Vermüllung des öffentlichen Raumes auch schon diesseits der Müllstation in Ordnung ist.

Ein paar Schritte weiter und man findet vor dem Kolpinghaus abgelegten Müll und die Reste einer Autotüre, die möglicherweise einen Automechaniker erfreuen, das Auge des Passanten aber nicht.

[Müll auf der Straße. Photo: Uwe Jochum.]

[Müll auf der Straße. Photo: Uwe Jochum.]

Nun, man mag auch hier noch denken, daß man sich am Rande der inneren Altstadt bewegt, wo in den engen mittelalterlichen Gassen der eine oder andere jugendliche Kleckser den stillen Nachtmoment zu seiner unkünstlerischen Aktion nutzte. Gehen wir also ein wenig weiter in die Mitte der Altstadt, dorthin, wo auch die Touristenströme zunehmen. Da hat sich in die Altstadt ein Gebäude aus den 1960er Jahren gefressen, das mit seiner Glattfassade und spiegelnden Fenstern von dem Versuch berichtet, die mittelalterliche Bausubstanz dem aufstrebenden Wohlstandsgeist der Bundesrepublik zu unterwerfen und neue architektonische Luft in die Altstadt zu bringen. Das Ergebnis ist wie bei den meisten dieser Wirtschaftswundersiegesgebäude brachial, und so nimmt es nicht wunder, daß die Fortsetzung des Brachialen seine ästhetisch brachiale Beklecksung ist, die aus dem Häßlichen das noch Häßlichere macht und auch die im öffentlichen Raum gammelnden und stinkenden Mülltonnen nicht vergißt.

[Kaufhausfassade mit

Mülleimer. Photo: Uwe Jochum.]

[Kaufhausfassade mit

Mülleimer. Photo: Uwe Jochum.]

Geht man an den Mülltonnen vorbei um die Ecke in das nächste Gäßchen, findet man den Notausgang des Gebäudes, der sich bei näherem Hinschauen als Notdurftausgang zeigt oder besser olfaktorisch zu erkennen gibt:

[Notausgang als Pissoir. Photo: Uwe Jochum.]

[Notausgang als Pissoir. Photo: Uwe Jochum.]

Dort, wo die Zigarettenstummel und Papierreste auf dem Boden liegen, hat manch einer in der Nacht nicht gerade seinem Herzen Erleichterung verschafft, weil es wohl bequem so war oder pressierte oder sonstwas. Das mag man noch menschlich finden, und man will angesichts drohender urinärer Katastrophen über seinen Mitmenschen auch nicht den Stab brechen; was aber diesen wie andere noch zu sehende Fälle kennzeichnet, ist der Umstand, daß niemand sich verpflichtet fühlt, mit einem Besen und dann vor allem einem Wasserschlauch den Schmutz und die Schmutzkrusten loszuwerden.

Dreckiger Ehrgeiz

Nun, treten wir aus den Gassen heraus auf einen größeren Platz, die »Marktstätte« in Konstanz, an deren einem Ende es in den Innenhof eines gründerzeitlichen Palastes geht, in dem sich inzwischen ein schickes Lokal eingerichtet hat, um dort die zahllosen Touristen, die es gerne etwas trendig hätten, zusammen mit den einheimischen Adabeis zu verköstigen. Was nicht heißt, daß der Zugang zu dem Innenhof ebenfalls schick sein muß. Ganz im Gegenteil:

[Hier soll es gleich schick werden. Photo:

Uwe Jochum.]

[Hier soll es gleich schick werden. Photo:

Uwe Jochum.]

Das auf dem Boden sind die Spuren, die mit einer in den Innenstädten freihändig genossenen Kulinarik verbunden sind: Bier im Laufen, Döner im Laufen, Alkopops mit Laufen; aber ach, es fällt beim Laufen herunter, es tropft aus dem Becher, es verklebt den Boden, es macht Flecken. Und die Flecken bleiben. Niemand entfernt sie. Sie überlagern sich im Laufe der Zeit mit weiteren vertropften Substanzen und bilden einen soliden Film auf dem Boden, so daß man die ursprüngliche Farbe der Steinplatten nur noch erahnen kann.

Und weil die Gelegenheit so gut ist und die öffentlichen Toiletten so weit weg, nimmt man auch hier den Durchgang mit seinen dunklen Winkeln als das, als was er sich anbietet: als Urinoir, in dem man im Stehen rauchend pinkelt und dann die Zigarette auf das Geschäft wirft:

[Urinoir im Tordurchgang. Photo: Uwe Jochum.]

[Urinoir im Tordurchgang. Photo: Uwe Jochum.]

Wer glaubt, es müsse doch irgendwann einmal besser werden, spätestens dann, wenn man unmittelbar vor den im Freien vor dem Lokal aufgestellten Tischen steht, an denen Touristen und Adabeis herzhaft zugreifen — der hat die Rechnung ohne die Konstanzer Reinigungsunlust gemacht. Auf den Stufen zum Lokal sieht es nämlich so aus:

[Hier geht es zum Essen. Photo: Uwe Jochum.]

[Hier geht es zum Essen. Photo: Uwe Jochum.]

Und als wäre das noch nicht genug, sieht der gegenüber dem besagten Lokal zu findende Eingang zu einem bei der Jugend sehr beliebten Modehaus so aus:

[Verweile doch, du bist so schön. Photo: Uwe

Jochum.]

[Verweile doch, du bist so schön. Photo: Uwe

Jochum.]

Wie man sieht, wird hier, bevor man sich dem Kaufen hingibt, noch etwas verweilt und vor allem Klebriges getrunken. Der Kauflust scheint es nicht abträglich zu sein, wenn man vorher an einer völlig verdreckt-verklebten Mülltonne vorbeimuß.

Jenseits des Ehrgeizes die klebrige Normalität

Nun, verlassen wir den gründerzeitlichen Palastbau samt schick-verdrecktem Innenhof, und machen wir uns weiter auf den Weg durch die Stadt, die gleich um die Ecke so aussieht:

[Klebriges. Photo: Uwe Jochum.]

[Klebriges. Photo: Uwe Jochum.]

Also die Fortsetzung der klebrigen Verkleisterung des öffentlichen Raumes mit ramponiertem Plastikmülleimer und Zigarettenkippen drumherum. Dafür dann um die nächste Ecke die bekannte unkünstlerische Energie:

[Pseudokunst. Photo: Uwe Jochum.]

[Pseudokunst. Photo: Uwe Jochum.]

Und dann, ein wenig weiter, der Eingang zum Bahnhof, der die Mischung aus Klebrig-Vertropftem und in die Ecke Uriniertem wiederholt, was übrigens die Jugend nicht davon abhält, auf den so markierten Stufen tagsüber zu sitzen. Jedem das Seine:

[Bahnhofseingang. Photo: Uwe Jochum.]

[Bahnhofseingang. Photo: Uwe Jochum.]

Wie gut, daß dann wenigstens am Notausgang des Bahnhofsgebäudes erkennbar wird, daß hier schon lange niemand mehr aus Not herausgehen mußte:

[Notausgang. Photo: Uwe Jochum.]

[Notausgang. Photo: Uwe Jochum.]

Wer sich vom Bahnhof aus zurück in Altstadtbebauung rettet, darf sich darüber freuen, daß die Berliner Sitte des öffentlichen Hinstellens von Geschenkware, die niemand will, auch in Konstanz längst Einzug gehalten hat, zusammen natürlich mit dem in diesen Fällen immer einhergehenden Effekt, daß das hingestellte Geschenkzeug vom Müll nicht zu unterscheiden ist: Geschenkmüll sozusagen

[Geschenkmüll. Photo: Uwe Jochum.]

[Geschenkmüll. Photo: Uwe Jochum.]

Auf dem Weg zum nächsten schicken Lokal dann der bekannte verklebte öffentliche Mülleimer

[Klebemülleimer. Photo: Uwe Jochum.]

[Klebemülleimer. Photo: Uwe Jochum.]

und dann endlich das Lokal mit schöner hölzerner Außenmöblierung, auf daß man gut sitze und noch besser speise, aber ach, umschauen sollte man sich dabei nicht, schon gar nicht hinter die Sitzbäne schauen, hinter denen es so aussieht:

[Klebeambiente. Photo: Uwe Jochum.]

[Klebeambiente. Photo: Uwe Jochum.]

Wir beenden unsere Runde durch die Konstanzer Altstadt und kommen kurz noch am größten Kaufhaus der Stadt vorbei, das sich in den 1960er Jahren als supermodernes Gebäude auf dem Terrain eines ehemaligen Klosters breitmachte und dessen Personaleingang nicht nur sichtbar zur Fußgängerzone liegt, sondern auch durch die am Boden befindliche Auslage zu erkennen gibt, daß es sich um den Personalausgang handelt:

[Kaufhauspersonalausgang. Photo: Uwe

Jochum.]

[Kaufhauspersonalausgang. Photo: Uwe

Jochum.]

Und dann, ein wenig weiter, sind wir wieder umgeben von mittelalterlichen Häusern mit ihren oft schönen Eingängen und schönen Holztüren, wie beispielsweise dieser, der sich dem klebrigen Zeitgeist offenbar nicht entziehen kann. Jedenfalls kam kein Hausbewohner auf die Idee, mit Wasser für Abhilfe zu sorgen:

[Mittelalterlicher

Hauseingang. Photo: Uwe Jochum.]

[Mittelalterlicher

Hauseingang. Photo: Uwe Jochum.]

Wer nun, nachdem er all dies gesehen hat, aus Konstanz dann doch lieber wieder abreisen möchte, kann das im Sinne des Zeitgeistes mit allermodernsten Fortbewegungsmitteln tun, die eine wunderbare Fortsetzung der um sich greifenden Infantilität sind: mit einem kindgerechten Elektroroller, der Erwachsenen als ihnen gemäßes Verkehrsmittel angedient wird, Erwachsenen, die das auch noch glauben und das Dingens auch benutzen, und wie Kinder, hinter denen die Mama immerzu aufräumt, stellen sie das Dingens dann irgendwo in der Stadt ab, hier auf der Gründfläche vor einer Kirche.

[Kinderroller für

Pseudogroße. Photo: Uwe Jochum.]

[Kinderroller für

Pseudogroße. Photo: Uwe Jochum.]

Belassen wir es für heute dabei. Gehen wir mit unseren eigenen Beinen nach Hause, den Kindskopfroller verschmähend, und machen wir uns unterwegs noch ein paar Gedanken über den vermüllten öffentlichen Raum und das fehlende Gefühl für die Ästhetik einer Stadt, die zwei Weltkriege unzerbombt überstanden hat, nun aber zugetropft, zugeschmiert und zugepißt wird, daß es zum Himmel stinkt.