„Woraus leben? Es bleibt nur

die Übung, aus dem zu leben,

was uns alle übersteigt.”

Heino Bosselmann

»Rational und irrational« — mit dieser Scheidung beginnt Rudolf Ottos theologische Studie Das Heilige, erstmals erschienen 1917, im dritten Kriegsjahr der »Ur-Katastrophe« des 20. Jahrhunderts, dem Weltkrieg: Daß »die Gottheit« (so sagt Otto, ein Pietist!) mit Begriffen wie Geist, Vernunft, Wille, Allmacht (etc.) rational beschrieben werden könne, daß aber ein irrationales, emotionalisierendes Moment nicht fehlen dürfe, wolle man von etwas Heiligem sprechen. Es sei zwar geradezu Kennzeichen höherer Religion, über Begriffe wie die Genannten zu verfügen, aber diese alleine könnten »das Wesen« der Gottheit nicht »erschöpfen«.1

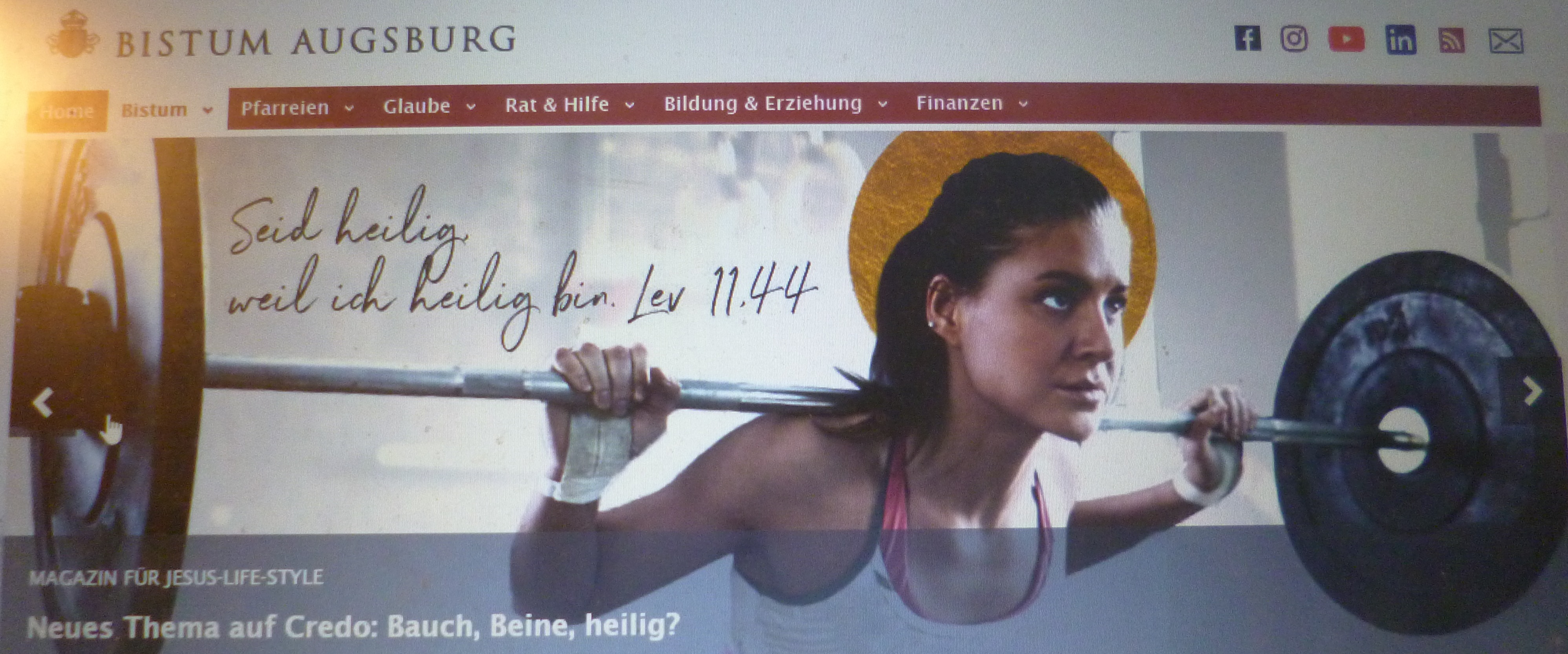

[Wer die Jugend im Zeitalter des »current thing« gewinnen will, muß

sie »abholen«, wo er meint, daß sie »steht« — das Bistum Augsburg,

jenes des Heiligen Ulrich, scheut sich nicht, das Allerheiligste

Altarsakrament mit dem Flate-Rate-Angebot einer Cocktail-Bar in Eins zu

setzen — und Jesus mit einem Dressman.]

[Wer die Jugend im Zeitalter des »current thing« gewinnen will, muß

sie »abholen«, wo er meint, daß sie »steht« — das Bistum Augsburg,

jenes des Heiligen Ulrich, scheut sich nicht, das Allerheiligste

Altarsakrament mit dem Flate-Rate-Angebot einer Cocktail-Bar in Eins zu

setzen — und Jesus mit einem Dressman.]

Und sogleich entrollen sich Ottos berühmte Vorstellungen vom Mysterium tremendum, dem sprichwörtlich heiligen Schauder oder — in seinen Worten — dem »schaudervollen Geheimnis«. Es ist der »Gottes-schrecken« des Alten Testaments, furchteinflößende Erfahrung der »Unnahbarkeit« des »Übermächtigen« in seiner Majestät, das, was »im unsagbaren Geheimnis über aller Kreatur ist«.2 Es ist das »Ganz andere«, nicht auf den Begriff zu bringende, nur zu erfühlende — denn: »Ein begriffener Gott ist kein Gott«, wie es Otto mit dem niederrheinisch-pietistischen Weber-Mystiker Gerhard Tersteegen (1697–1769) ausdrückt.3

Zur »Kontrast-Harmonie« des Numinosen gehört — und dies untrennbar — das Fascinans, das Anziehende, das einen — wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt — »beschreit« und »behext«: »Vor dem mir graut – zu dem michs drängt«.4 Das Fascinans, dieser Begriff umschreibt religiöse Erweckungserlebnisse, welche in »unaussprechliche[r] Freude und Wonne« die Seele emporheben können.5

Natürlich muß an dieser Stelle die Warnung Rudolf Ottos an seine Leser wiederholt werden: »Wir fordern auf, sich auf einen Moment starker und möglichst einseitiger religiöser Erregtheit zu besinnen. Wer das nicht kann oder wer solche Momente überhaupt nicht hat, ist gebeten nicht weiter zu lesen. Denn wer sich zwar auf seine Pubertäts-gefühle, Verdauungs-stockungen oder auch Sozial-gefühle [!] besinnen kann, auf eigentümlich religiöse Gefühle aber nicht, mit dem ist es schwierig, Religionskunde zu treiben.«6

Vom Wesen des Göttlichen — eine Heilung

Für nichts Geringeres ist der protestantische Theologe Rudolf Otto — merkwürdig genug, daß diese Befreiungstat nicht einem katholischen Seelsorger gelang — angetreten, als eine schwere Wunde zu heilen: die an der Wende zur »Neuzeit« vollzogene Abkehr vom »Wesen« einer Wirklichkeit hin zur Reduzierung sämtlicher sichtbaren und denkbaren Dinge auf den Begriff, letztlich also auch eine Reduzierung Gottes.

Gerade für das emotional und spirituell erkaltete protestantische Kulturchristentum des 19. Jahrhunderts war Ottos Tat spektakulär, epochal, erlösend, das später »meistverkaufte theologische Buch der Neuzeit« (Georg Pfleiderer7) machte unmittelbar bei seinem Erscheinen ungeheuer Sensation. Der Theologe und Religionsphilosoph Paul Tillich, der »Das Heilige« im Felde liest, an der Front in Frankreich, findet darin »das Urfeuer des Lebendigen«, dazu im Stande, alle »rationalen Erstarrungen und Belastungen« aufzulösen.8 »Erleuchtung« und »Befreiung« auch für Adolf von Harnack, führender Theologe seiner Zeit und Gründungspräsident der durchaus rationalistisch-technizistischen »Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften«, »aus umstrickenden und niederziehenden Verbindungen«.9

Was war eigentlich so erkaltet und erstarrt, daß ein gelehrtes Buch über religiöse Gefühle eine derart freudige Erschütterung auslösen konnte? In seiner berüchtigten Europa-Rede von 1799, später veröffentlicht unter dem Titel Die Christenheit oder Europa, bezieht Novalis die Kanzel eines Romantikers, der den katholischen Ritus verehrt: »Mit welcher Heiterkeit verließ man die schönen Versammlungen in den geheimnißvollen Kirchen, die mit ermunternden Bildern geschmückt, mit süßen Düften erfüllt und von heiliger erhebender Musik belebt waren«10 — um sodann ein Gegenbild zu zeichnen, von Luthers »willkürlich[er]« Behandlung des Christentums, welcher dessen Geist »verkannte« und »eine andere Religion« einführte, »die heilige Allgemeingültigkeit der Bibel, und damit wurde leider eine andere höchst fremde irdische Wissenschaft in die Religionsangelegenheit gemischt — die Philologie —, deren auszehrender Einfluß von da an unverkennbar wird«. Mit verheerenden Folgen für den Protestantismus, der »keine herrlichen großen Erscheinungen des Ueberirdischen mehr« zeige, nachdem »sein Anfang glänzt[e] durch ein Feuer des Himmels«, doch »bald nachher ist schon die Vertrocknung des heiligen Sinns bemerklich; das Weltliche hat die Oberhand gewonnen, […] nur selten, daß hie und da ein gediegener, ewiger Lebensfunke hervorspringt.«11

[Ein schmuckloser Raum, den nichts ziert. Die Möblierung: dem

Konferenzraum eines billigen Tagungshotels angemessen. Eine Beleuchtung

von solcher Kälte, daß es einen fröstelt. Zwei Menschen, die gekleidet

sind wie für ein Meeting im Büro, als gingen sie einem business as usal

nach. Tun sie ja auch: Es sind Funktionäre der reformierten Kirche bei

einer Zeremonie, die sie »Gottesdienst« nennen — und auf YouTube

verbreiten. Gehuldigt wird dabei einem vollständig abstrakten Gott: dem

»Wort«.]

[Ein schmuckloser Raum, den nichts ziert. Die Möblierung: dem

Konferenzraum eines billigen Tagungshotels angemessen. Eine Beleuchtung

von solcher Kälte, daß es einen fröstelt. Zwei Menschen, die gekleidet

sind wie für ein Meeting im Büro, als gingen sie einem business as usal

nach. Tun sie ja auch: Es sind Funktionäre der reformierten Kirche bei

einer Zeremonie, die sie »Gottesdienst« nennen — und auf YouTube

verbreiten. Gehuldigt wird dabei einem vollständig abstrakten Gott: dem

»Wort«.]

Es ist das — von seinen Zeitgenossen empathisch begrüßte — Verdienst Rudolf Ottos, in einem mutigen Rückbindungsversuch dem Christentum, ja dem Religiösen schlechthin, sein innerstes Wesen zurückgegeben zu haben: den menschheitsgeschichtlich stets allem Religiösen innewohnenden Impuls wieder in sein Recht einzusetzen, der der natürliche und richtige ist, den man aber in den zivilisierten, aufgeklärt rationalen Gesellschaften Europas verlassen und weitgehend abgeschafft hatte.

Da steht einer inmitten der Moderne und wehrt sich gegen den modernen Rationalitätsbegriff, der alles zu Dingen macht mit aufzählbaren, registrierbaren, objektivierungsfähigen Eigenschaften, selbst Gott. Doch das Göttliche und Heilige ist in seinem »Wesen« die Grenze des Denkbaren, nicht ausrechenbar, ja kaum sagbar, es überwältigt durch seine nahezu unaussprechliche Majestät. Worauf Otto also zielt: auf einen Gott, der in seinem »Wesen« die Überwältigung von Rationalität ist.

Form und Inhalt — nicht kompatibel

Wer erstmals die Studie »Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen« — so der Untertitel von Das Heilige — zur Hand nimmt, wird überrascht, ja vielleicht sogar enttäuscht sein über die »denkende Zergliederung«,12 die ihr Autor durchaus kritisch als Merkmal der Rationalitätsseite des Religiösen benennt, um sie sodann in seinem gelehrten Werk intensiv zu zelebrieren.

Rationalismus und sein Gegenteil — für Otto ein »Qualitätsunterschied in der Stimmung und in dem Gefühls-gehalte des Fromm-seins«.13 Wer nun erwartet, lebenssatte Beispiele aus der »empirischen Wirklichkeit« des Alltags religiöser Menschen präsentiert zu bekommen, der muß auf die kommenden Folgen von »Religio« über die Volksfrömmigkeitsstudien des Volkskundlers Leopold Kretzenbacher (Folge VIII) und die Meditationen zum gelebten Glauben von Romano Guardini (Folge IX) verwiesen werden. Denn trotz ausgedehnter Reisen von Rudolf Otto um die Welt, besonders nach Indien und Japan, trotz intensiver Beschäftigung mit und Übersetzung (!) von indischen mystischen Schriften,14 trotz vielfältiger »Beobachtungen menschlicher Frömmigkeit«, die ihm seine Biographen unterstellen15 — neben einer Vielzahl von Bibel-, Luther- und Mystikerzitaten sucht man gelebte Glaubenswirklichkeit breiter Massen des Volkes auf 205 Textseiten von Das Heilige vergebens.

Was der Leser dafür reichlich vorfindet — Sätze wie diesen: »Das Moment des tremendum ist keineswegs eine bloße Explikation von ›mysterium‹ sondern ein synthetisches Prädikat desselben.«16 Das Beispiel sollte eindrücklich demonstrieren, wie sehr Form und Inhalt in Ottos gewollter Sprache auseinanderlaufen. Wer über »Gefühls-reaktion[en]« »im erlebenden Gemüte« handelt, wer ganz im Sinne von Leo Frobenius ergründen will, was den Menschen zuinnerst »ergreift und bewegt«,17 wer »Seelen-zustände[n]« von »feiernder Andacht«, »Ergriffenheit« und »Erregtheit« auf den Grund gehen möchte,18 wer Regungen dieser Art vor dem Vorwurf des »mystischen Unfugs« in Schutz zu nehmen sich vornimmt,19 sollte dies möglichst nicht in derart gespreizter, emotional erkälteter und lebensferner Wortwahl tun. Wer die emotionale »Erfahrung des Heiligen«, die körperlich spürbar ist, in Sagbares fassen möchte, wem klar ist, daß Irrationales »in Begriffen nicht explizibel« ist, sollte nicht Begriffsmonster wie eine »primäre objektbezogene Gefühlsbestimmtheit« einführen,20 sondern sich an die Beschreibung dessen machen, was im religiösen Erleben bei sich selbst wahrnehmbar und bei anderen beobachtbar ist.

Auf den Spuren des Homo religiosus

»Zerdenken ist weiter weg von der Wahrheit als der Instinkt.«

Weisheit unbekannter Herkunft

Wenn Otto das »Handeln« des religiösen Menschen dem »Denken« über Gott entgegensetzt, zum mindesten an die Seite stellt, dann löst er das in dieser Erkenntnis verborgene Versprechen nicht ein, dieses Handeln auch zum Gegenstand seiner Darstellung über »Das Heilige« zu machen. Ganz anders handhabt ein Religionsphilosoph diese Frage, der sich explizit in der Nachfolge Rudolf Ottos sieht: Mircea Eliade. Sein »Homo religiosus«, den er vor ein unfassbar breites und weltweit riesiges Lesepublikum stellt, lebt als ein Mensch aus Fleisch und Blut, der sich seine Welt im Kosmos bezieht, indem er das Wirken der Götter nachahmt, um sich in heilige Zeiten rückbinden und heilige Räume errichten zu können. In diesen sakralisierten Kosmos gilt es nun einzutauchen — mit Eliades Buch Das Heilige und das Profane von 1957.

Mit Ernst Jünger gibt Eliade, seit 1956 Professor für Religionswissenschaft in Chicago, in den 1960er Jahren bei Klett die Zweimonats-Zeitschrift Antaios heraus, zur Wegbereitung eines »neuen Humanismus«. Zur selben Zeit wurde er, gegen jede Wahrscheinlichkeit, im New York der Hippiejahre als Guru verehrt, weil seine freizügigen Groupies den höchst konservativen Mythologen wegen seines Buchtitels Schamanismus und archaische Ekstasetechniken (französische Erstausgabe 1957, englische Übersetzung 1964) mit einem Spiritualismus-Coach verwechselten. Noch 2007 wurde Eliade, ein Weltstar eigener Art, vom mehr und mehr erwachenden Deutschlandfunk als »Einstein der Religionsgeschichte« gefeiert, der lebenslang auf der Suche nach gültigen »Sinnkonstruktionen« gewesen sei. Da hatte ihn politisch sein Leben im faschistischen Rumänien schon eingeholt und wissenschaftlich das Verbot »persönlicher Anteilnahme am Forschungsgegenstand«. Außerdem galten seine »Thesen«, wie Wikipedia Eliades Großerzählung vom Homo religiosus, von Mythen als »heilige Geschichten« über den Ursprung des Kosmos, von der »Sehnsucht nach dem Ursprung«, der im Ritus periodisch zurückgeholt wird, zu nennen beliebt, in erwachten Gefilden längst als »umstritten bzw. widerlegt«, auch als »demontiert«. Wer sich für Demontagen interessiert, möge solcherart Einordnungen zu Rate ziehen, allen anderen sei der große Rückverbindungssucher Eliade ans Herz gelegt, dessen Sprache und Zugriff auf den Gegenstand seines Interesses, den Menschen in seiner Suche nach Halt, den Leser in den Bann zieht wie es Texte nur sehr selten vermögen.

Heilige Zeit

»Die heilige Zeit des Ursprungs wiederfinden, heißt Zeitgenosse

der Götter werden, also in ihrer Gegenwart leben.«21

[Wenn religiöse Riten im Jahreslauf abkommen, sucht sich der Mensch,

der ohne diese Stütze und Gliederung nicht leben kann, Ersatz — im

Looping des wiederkehrenden Münchner Oktoberfestes beispielsweise.]

[Wenn religiöse Riten im Jahreslauf abkommen, sucht sich der Mensch,

der ohne diese Stütze und Gliederung nicht leben kann, Ersatz — im

Looping des wiederkehrenden Münchner Oktoberfestes beispielsweise.]

Die heilige Zeit ist aus der homogenen Welt herausgeschnitten. Sie ist »eine mythische Urzeit,« die im Ritus, »wieder gegenwärtig gemacht wird«, sie ist damit immerzu wiederholbar.22

»Mit jedem Fest kehrt man zurück zu derselben heiligen Zeit.« Es ist die Zeit des Ursprungs, an dem die Götter die Welt erschufen, was im Ritus wieder und wieder vergegenwärtigt wird, im Alten Orient etwa der Kampf zwischen Marduk und Tiamat, deren zerstückelter Leib den Kosmos gebiert.23 Ritus und Fest, so Eliade, ist stets Wiederholung der Kosmogenie, etwa im babylonischen Neujahrsfest, wo sich der Mythos des Enūma eliš wiederholt: »Als oben kein Wort für den Himmel gebraucht wurde, noch unten fester Boden beim Namen genannt wurde …«.24

Wie Duerr spricht auch Eliade von einer »Regeneration«,25 allerdings nicht in dem Sinne, daß sich die Natur erholt, sondern im Sinne einer Erneuerung der Kosmogonie, der Weltenstehung. Heilige Zeit in Fest und Ritus ist insofern eine »andere Zeit«, als sie die immer wiederkehrende Zeit des Ursprungs ist.

Der Altphilologe und Religionswissenschaftler Hermann Usener (1834–1905), der »die Geschichte des religiösen Denkens« als »Geschichte des menschlichen Denkens überhaupt« verstand,26 hat auf den sinnhaltigen Zusammenhang von Tempus (Zeit) und Templum (Heiligtum) hingewiesen: Der gemeinsame Wortstamm besitzt die Bedeutung »Schneidung, Kreuzung« — zwei sich schneidende Balken bilden im Sprachgebrauch der Zimmerleute ein templum.27 Man überschreitet immer eine Schwelle, wenn man ein Heiligtum betritt, und man überschreitet eine Schwelle, wenn man in die heilige Zeit eintritt.

[Alles hat seine Zeit — Fasching in München, vor der Schwelle zur

Jesuitenkirche St. Michael]

[Alles hat seine Zeit — Fasching in München, vor der Schwelle zur

Jesuitenkirche St. Michael]

Die Schwelle

»Die Schwelle [einer Kirche] bezeichnet den Abstand zwischen den beiden Seinsweisen, der profanen und der religiösen. Die Schwelle ist zugleich die Schranke, die Scheidelinie, die Grenze, welche beide Welten trennt und der paradoxe Ort, an dem diese Welten zusammenkommen …«28

In München kann der Gläubige in der Weihnachtszeit an einem Brauch teilhaben, der ihn aus dem Profanen ins Heilige führt und wieder zurück — wenn er die Bürgersaalkirche zur Christkindlandacht besucht, am Einbruch der Nacht, wozu man sich durch Flaniermassen in der Fußgängerzone schieben muß, vorbei an bunt blinkenden Konsumtempeln aller Art, um einzutreten in die Kirche Pater Rupert Mayers, in die Stille und Andacht derer, die an seinem Grab knien und beten, hinauf in die Oberkirche, vorbei an der Schutzmantelmadonna, wo das spärliche Häufchen Gläubiger auf die Andachtsstunde wartet, wo sich zu meiner tiefsten Bestürzung die oberflächliche Abwesenheit von draußen fortsetzt, indem eine ganze Reihe älterer Frauen das Jesuskind in respektloser Weise angehen: mit gezückten Handys, eine Verehrung nicht einmal andeutend, fast aggressiv die Linse auf das berühmte Augustiner-Fatschenkindl richtend, abdrückend, Bild geschossen. Als sich ein älterer Mann behutsam, mit gefalteten Händen nähert, stehen bleibt, das Knie beugt und sich bekreuzigt — in diesem Augenblick bin ich in einem Sakralraum angekommen, der herausgeschnitten ist aus der andauernden Selbstbespiegelung, alles nur deswegen wahrzunehmen, weil man es in verwertbare Beziehung zum eigenen Ich setzt, abzulichten, als Pixel-Datei zu verschicken und allem dadurch die Aura zu nehmen, im Falle des Jesuskindes auch die Heiligkeit.

Die Andacht selbst: würdig, sakral, unpolitisch. Es zelebriert ein Jesuit; seine Predigt darüber, daß man wie der greise Simeon im Tempel am Ende seines Lebens zurückschauen kann und sagen: Mein Gott, es war gut so, wie es war — sie berührt mich sehr. Nach dem Segen wiegt der Küster das Kind vor den Gläubigen in seinen Armen, bietet es zur Anschauung und Verehrung dar. Und dann, an der Schutzmantelmadonna vorbei, hinaus in den Trubel, wo das Leben tobt und brandet, ein Leben, das immer mehr einem Surrogat, einem billigen Aufguß eher gleicht als etwas Substantiellem, das den Namen Leben wirklich verdiente.

Heiliger Raum

»Mensch sein, oder, besser: werden, heißt religiös sein.«

Eliades Scheidung der Welten beginnt mit vermeintlich banalen Erkenntnissen: Das Heilige ist »Gegensatz zum Profanen«. Vom Heiligen erfährt der Mensch, indem es sich zeigt, in der »Hierophanie«, der Erscheinung des Heiligen.29

»Um in der Welt leben zu können, muß man sie gründen.«30

Wie wird ein Raum heilig? Durch eine Hiero- oder Theophanie, wo sich das Heilige bzw. Gott selbst dem Menschen offenbart. Die Genesis (1 Mose 28, 12–18, in der Lutherübersetzung) berichtet über Jakobs Traum von der Himmelsleiter:31 »Eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder, und der HERR stand obendarauf und sprach: Ich bin der HERR, Abrahams, deines Vaters, Gott und Isaaks Gott; das Land darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben.«

In der Lutherbibel wird Jakobs Ausruf, als er nach dem Traum erwacht, so wiedergegeben: »Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels.« Martin Luther merkt zu »heilig« an, damit gemeint sei »der Ort, da man Gott fürchten und ehren solle«; so kommen wohl die Eindeutschungen als »furchtbar« zustande, die — etwa in der Züricher Bibel — das Heilige ganz im Sinne von Ottos Mysterium tremendum deuten.32 »Und Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Mal und goß Öl obendarauf und hieß die Stätte Beth-El.«

Der Würzburger Ägyptologe Karl-Theodor Zauzich leitet den Buchstaben B von der hieratischen Schreibweise des Hieroglyphenzeichens für »Schnur«, »Band« ab.33 Im Hebräischen steht der Name dieses Buchstabens, Beth, zugleich für »Haus«. In Beth-el, בֵּית אֵל, dem »Haus des El«, dem Haus Gottes, schließt Gott einen Bund mit Jakob. Es ist zu verlockend, diese Bedeutung des Buchstabens B, wie sie nach Zauzichs Hypothese der Buchstabenentstehung rekonstruiert werden könnte, dessen These vom Buchstaben A, dem Aleph beziehungsweise Alpha, anzuschließen, den er abgeleitet von der Hieroglyphe für »Ausspruch [des Mundes]«, wiederum in der hieratischen Schreibung, sehen will — »Im Anfang war das Wort«.34

Beth-el, Gottes Haus — das ist einer der Orte, die anders sind — »kraftgeladen« »bedeutungsvoll«.35 Für den Homo religiosus — und das ist (nicht nur in Eliades Anthropologie) jeder Mensch, ob er will oder nicht — ist ein Gegensatz elementar: jener zwischen dem sakralisierten, dem dadurch »wirklichen«, also »wirklich existierenden Raum« und dem, was daneben ist, dem Formlosen.36 Unbekannte, strukturlose Räume außerhalb dieser »Welt« bedeuten »Nichtsein«. Dorthin verirrt, muß der Mensch sich im »Chaos auflösen«.37

»Durch die Offenbarung des Heiligen wird ontologisch die Welt gegründet. In dem grenzenlosen homogenen Raum ohne Merkzeichen und Orientierungsmöglichkeit wird durch die Hierophanie ein absoluter, ›fester Punkt‹, ein ›Zentrum‹ enthüllt.« (Wie sollte man dabei nicht an Heimat denken …)

Es ist eine »Weltgründung«, die im wiederkehrenden Ritus des Festes die Kosmogonie, die in den Mythen überlieferte Schöpfungsgeschichte nachahmt. Und die Welt, die solcherart gegründet wird, hat eine Achse, die nach oben strebt, offen ist nach oben hin.

[Wenn Gotteshäuser noch stehen, sind sie alles, nur keine sakralen

Orte — hier eine Münchner Desinfektionsanstalt im Zeichen der Zeugen

Coronas]

[Wenn Gotteshäuser noch stehen, sind sie alles, nur keine sakralen

Orte — hier eine Münchner Desinfektionsanstalt im Zeichen der Zeugen

Coronas]

[… oder es rückt ihnen Profanität brutal auf den Leib, wie bei St.

Stephan in Budapest]

[… oder es rückt ihnen Profanität brutal auf den Leib, wie bei St.

Stephan in Budapest]

Diese Vorstellung von dem nach oben Offenen ist eine Universalie, sie hat in den Mythen fast aller Völker und Zeiten ihren Platz. Eine Errichtung der Axis mundi findet sich nahezu überall: als heiliger Mittelpfeiler des Hauses in Afrika; in den Jurten der Steppennomaden, hier als Rauchloch; im islamischen Bereich, wenn der Priester seinen Wanderstab des Abends in die Erde steckt und dieser über Nacht Wurzeln treibt, um eine Ortsgründung anzuzeigen; sogar bei den Achilpa, einem Aborigine-Stamm, der ortlos umherstreift und den Heiligen Pfahl mit sich führt, an dem ihr Gründungsheros in den Himmel aufgestiegen ist.38

Die Axis mundi erschafft die Welt, in der man leben kann. Deshalb, so Eliade, »wechselt [man] nicht leichten Herzens seine Wohnstatt, denn es ist nicht leicht, seine ‚Welt’ aufzugeben.«39

Geistige Dimensionen

»Seit der Aufklärung akzeptiert [man] nur das empirisch Überprüfbare

als real und bezweifelt die Existenz einer geistigen Dimension der

Welt.«

Corinna

Mühlstedt

Ein Kosmologe wie Mircea Eliade trifft in seiner Anthropologie die Lebens- und Transzendenzwirklichkeit des Homo sapiens in seinem Wesen wohl eher als seine rationalistischen Kritiker — weil er versucht, so zu denken wie jene denken, über die er handelt; während die Rationalisten — das ist die Quintessenz von Duerrs »Traumzeit« — dies gar nicht erst versuchen, sondern das »wilde Denken«40 (Claude Lévi-Strauss) hinter den Zaun rationaler Sicherheit ziehen und ihm mit den dort zu Gebote stehenden Mitteln auf einen Leib rücken, der einer andere Dimension angehört und aus deren Sicht nur beurteilt werden kann.

Eliade und Duerr handeln von Universalien, die dem Menschen eigen sind, deshalb immer und überall gleich oder ähnlich sich bilden, unabhängig voneinander. Allen Gesellschaften liegen dieselben Strukturmodelle zugrunde, wie der Strukturalist Lévi-Strauss sagen würde. Überall wird eine Weltachse errichtet; alle Urvölker unterstützen die Natur bei ihrer Regeneration. Parallelitäten, die nur als Prädisposition zu begreifen sind, wie auch in der Entwicklung von Sprache und Schrift: Die Wikmunkan, Aborigines der australischen Westküste, verwenden in ihrer gesprochenen Sprache ein ebenso ausgeklügeltes System von Determinativen, wie es die frühen hochkulturellen Schriftsysteme des Ägyptischen und Sumerischen41, in geringerem Umfang auch die Maya-Glyphen, ausgebildet haben: Sie setzen Präfixe vor Wörter, um deren Qualität anzuzeigen, etwa als Zuordnung dessen, was das Land ihnen bietet und was sie ernährt — »mai« zeigt eine essbare Pflanze an, »min« ein jagbares Tier, und alles, was man daraus gewinnen kann, Fleisch etwa.42

Eliade und Duerr huldigen keiner Teleologie, die davon ausgeht, daß die Menschheit beständig emporstrebt vom schwächeren Denken zum stärkeren. Kronzeuge für die Rehabilitierung magischer Weltsichten ist kein Geringerer als der Mythologie-Papst des 20. Jahrhunderts, Claude Lévi-Strauss (1908–2009), mit seinem Buch »Das wilde Denken«, das schon insofern Furore machte, als es der Magie überhaupt die Eigenschaft des Denkens zugestand.43 Weltwahrnehmung in ihrem »wilden Zustand« ist, das haben wir in Duerrs Traumzeit gesehen, jedem Menschen eigen, der Zivilisierte hat diese seine Nachtseite nur vergessen wollen, hat die Wildnis vor den Zaun verbannt, doch die »nichtdomestizierte Geistestätigkeit« wird dadurch nicht abgestellt, sondern nur verdrängt.

[Daß Kirchen mehr sind als Funktionsgebäude — heilige Räume, in

denen das Ewige Licht brennt —, war einmal unstrittig. Heute kann man

das, was man nicht mehr zu brauchen meint, auch »rückbauen«, wie im Bild

vom SWR-Fernsehen eindrücklich

dokumentiert.]

[Daß Kirchen mehr sind als Funktionsgebäude — heilige Räume, in

denen das Ewige Licht brennt —, war einmal unstrittig. Heute kann man

das, was man nicht mehr zu brauchen meint, auch »rückbauen«, wie im Bild

vom SWR-Fernsehen eindrücklich

dokumentiert.]

Gegen die »landläufige« Ansicht, daß mythologisches Denken »eine schüchterne und stammelnde44 Form der Wissenschaft« sei, eine »Etappe der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung«, ein »erster Versuch, ein Anfang, eine Skizze, der Teil eines noch nicht verwirklichten Ganzen«, setzt Lévi-Strauss seine Erkenntnis, es handle sich um »ein genau artikuliertes System«, das »unabhängig von dem anderen System« ist, »das die Wissenschaft begründen wird«. Magische Weltvorstellungen und Wissenschaft sollten nicht als Gegensätze gesehen werden, sondern »als zwei Arten der Erkenntnis«45, was ziemlich exakt dem entspricht, was der große, in seinem Fach Außenseiter gebliebene Volkskundler Will-Erich Peuckert vor Lévi-Strauss schon formulierte: »Magie« sei nicht »eine Vor- und Frühform der Physik«, sondern etwas anderes und eigenes, weil es in einem »völlig anderen Denken« steht.46

Ein Ethnologe, so wieder Lévi-Strauss, habe sich »an die Stelle der Menschen zu versetzen«, er muß versuchen, »deren Absicht in ihrem Prinzip und ihrem Rhythmus zu verstehen«.47 Und er sollte die Symbolik Ernst nehmen, die in Handlungen und sprachlichen Benennung der Welt sichtbar wird, denn der im Einklang mit dem Kosmos lebende Mensch tut nichts unbedacht, sondern im Bewusstsein eines tieferen Sinns in den Dingen und mit tiefer Ehrfurcht vor den Dingen. Auch hier, scheint mir, nähern sich Eliade und Duerr eher dem an, was ist, als es ihre Kritiker vermögen. Sie bemühen sich, in den Kategorien zu denken, in denen die Phänomene, über die berichtet wird, entstanden sind, also in den Kategorien vor dem Zaun und nicht in jenen, die sich hinter dem Zaun entwickelt haben, inklusive jener, die unter dem Namen »Aufklärung« kursieren.

Heiligkeit der Arbeit

Für das symbolische Denken, insbesondere für das Denken in einer »kosmologischen Symbolik«, wie wir sie im Umgang mit Raum und Zeit gesehen haben, ist die Welt »lebendig«, wie Mircea Eliade nicht müde wird zu betonen: »Ein Gegenstand ist niemals nur er selbst, wie für das moderne Bewußtsein, er ist außerdem noch Zeichen und Gefäß für etwas anderes, für eine Wirklichkeit, welche die Seinsebene des Gegenstandes transzendiert«. Im Bauerntum: »das gepflügte Feld«, das mehr ist »als nur eine Stück Erde«, sondern immer auch »der Leib der Erdmutter«. Und so heilig das Feld, so heilig sind die Werkzeuge und Geräte seiner Bestellung: »Der Spaten ist ein Phallus, aber deswegen nicht weniger ein Ackergerät; das Pflügen ist eine ›mechanische‹, mit einem vom Menschen hergestellten Ackergerät verrichtete Arbeit und zugleich eine sexuelle Vereinigung, die zur hierogamischen Befruchtung der Erdmutter notwendig ist.« Damit besaß die Arbeit des Bauern liturgischen Wert, sie gewährte ihm die »Möglichkeit, durch seine eigene Arbeit als homo faber, als Erfinder und Benutzer von Werkzeugen, in das Heilige einzutreten«.48

Die Säkularisierung der Arbeit bildet »eine offene Wunde am Körper der modernen Gesellschaften«.49 Warum wurde sie säkularisiert? »Um den Träumen und dem Ehrgeiz des 19. Jahrhunderts die notwendigen Kräfte zuführen zu können«. Der Mensch nahm nun »schwere Arbeit auf sich«, »ohne daß er noch über die liturgische Dimension verfügt«, die in sakralisierten Gesellschaften »die Arbeit erträglich macht«. Moderne Arbeit ist frei von Heiligkeit, losgelöst vom Kosmos und seiner Symbolik, aufgeteilt nicht nach Jahreszeiten und deren Riten, ohne die Natur und ihre Regenerationszyklen zu berücksichtigen, bemessen alleine nach »Stunden und verausgabte[n] Energiemengen«.50

Desakralisierung der Welt, Entliturgisierung der Arbeit — in den Augen eines konservativen Denkers wie Mircea Eliade eine Katastrophe. Wir wollen seine Gedanken im Heute konkretisieren …

Brot backen sollte sein (und war es lange Zeit) — mehr als »Lebensmittelproduktion« (wenn es denn noch Lebensmittel sind) und Marketinghype51 um »Brot-Manufakturen«, wie unlängst bei der Neueröffnung einer Bäckerei im Münchner Universitäts-Viertel zu besichtigen: eine Riesenschlange junger urbaner Leute steht an bei »Zeit für Brot«. Ich frage eine blasse Smartphone-Daddlerin in der Schlange, die sich erst den Ohrstöpsel herauspulen muß, um meine Frage zu verstehen, ob es dort etwas umsonst gäbe, weil ich so einen Andrang bei einer Bäckerei noch nie gesehen hätte. Antwort: Sie kenne das »Konzept« aus Berlin. Eine Kette? Wenn man so wolle. Also: »Bäcker:innen« erschaffen »Bioland« in »Handarbeit« — im Kettenbetrieb: Düsseldorf, London, Potsdam, Tel Aviv.

Mit Eliade gefragt, der davon ausgeht, daß sich Religion und Mythologie bei areligiösen Menschen der Moderne »im Dunkeln ihres Unbewußten ›okkultiert‹«, also: verborgen und verdeckt, erhalten hätten und deshalb optimistisch von der »Möglichkeit« ausgeht, daß sie »religiöse Erfahrung zurückzugewinnen« im Stande wären52: Spüren diese Großstädter53 etwas davon, was verloren ging? Wollen sie irgendwie »zurück« dahin, wo etwas echt war, wissen aber in Zeiten eines »Experiments ohne religiösen Glauben«, ja »ohne Gott«,54 wo die Kirchen (Stegemann) in »Ruinen« liegen, nicht, wie es gehen könnte, und versuchen es mit den Mitteln, die sie einzig und alleine kennen — Marketing, Eventisierung, Hype? Wortkaskaden aus Werbeagenturen als Surrogat für jene Liturgie beim Herstellen eines Lebensmittels, wie sie meine Oma beim Dampfnudelmachen vollzog?

Vor Jahren führte ich ein Gespräch mit meinem verehrten Lehrer Pater Otmar über das Phänomen der Zeit, das — für mich im Rückblick überraschend — moderne Möglichkeiten dessen offenbart, was Mircea Eliade unter Heiligkeit von Raum, Zeit und Arbeit versteht; ein Auszug:55

Pater Otmar Im Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry gibt es eine herrliche Stelle: Da erzählt jemand, daß es Tabletten gäbe gegen den Durst, man müsse dann nicht mehr zum Brunnen laufen, was jeden Tag mehrere Stunden beansprucht. Darauf der kleine Prinz: Wenn ich zwei Stunden spare, dann kann ich ja ganz gemütlich zu einem Brunnen laufen. Der Weg zum Brunnen ist Meditation, ein großer Wert an sich ... Diese traditionelle Zeitordnung haben wir im Kloster in gewissem Sinne gerettet, indem wir fünfmal am Tag zusammen kommen zum Beten. Der Morgen beginnt mit einem Gebet, der Tag endet mit einem Gebet. Dieses Gebet ist ja eine ganz nutzlose Tätigkeit. Aber wenn wir eine halbe Stunde lang Psalmen und fromme Texte anhören, dann gibt uns das sozusagen die Meditation, Punkte, die wir uns gesetzt haben, um nicht zu verschwinden in der Beschleunigung. Das sind Pflöcke, wo wir zu uns kommen.

Jürgen Schmid Das Gebet als Entschleunigungs-Mechanismus — es gibt ja eine Spezialform des Gebets, den Rosenkranz. Die Perlen des Rosenkranzes geben eine strukturierte Zeiteinheit vor ...

Pater Otmar Rosenkranz-Beten ist nur in der Gemeinschaft sinnvoll. Nur die Gemeinschaft gibt das Gefühl, in einem heiligen Raum zu sein. Ein heiliger Raum, in dem der Alltag ausgeschaltet ist. Der Rosenkranz ist aus dem Chorgebet erwachsen, nur ist er einfacher.

Jürgen Schmid Oft hört man ja die Meinung, beim Rosenkranz werden die Texte nur heruntergeleiert, man achtet gar nicht mehr auf den Inhalt. Und trotzdem ist er eine Meditationsübung, in der man sich aus einer Zeit herausnimmt und sozusagen in eine andere Zeit hineingeht.

Pater Otmar Genau, aus dieser normalen Zeit heraus. Die gehen in eine andere Zeit hinein. Man könnte sagen: in eine heilige Zeit. Die heilige Zeit ist etwas, was mit der anderen Zeit nichts zu tun hat. Man könnte sagen, ich bin jetzt eine halbe Stunde bei Gott, wie immer Sie das nennen, oder in einer anderen Welt, jedenfalls nicht im Alltag. Das ist etwas, was wir brauchen. Und das vertieft. Nicht, daß wir beim Chorgebet immer an jeden einzelnen Vers denken, aber ich gehe bei jedem Chorgebet bewußt in die Kirche und nehme mir bewußt die Zeit. Und nur dann geht es: Wenn ich bewußt heraustrete aus dem Alltag.

Jürgen Schmid Der Buddhismus spricht von der Achtsamkeit, immer nur eine Sache zu machen, sich voll darauf zu konzentrieren: Wenn ich esse, dann mache ich nichts anderes in diesem Zeitraum, ich sehe nicht in den Fernseher rein, lese keine Zeitung. Wenn ich Gemüse schneide, schneide ich nur Gemüse, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch geistig ...

Pater Otmar Das ist doch wunderbar. Alle Tätigkeiten können meditativ sein, wenn ich mich beschränke auf das, was ich gerade tue.

Jürgen Schmid Das ist auch etwas Mönchisches, diese Achtsamkeit: Ich mache immer nur eine Sache, und die mache ich wirklich intensiv?

Pater Otmar Sollte schon. Gerade die Reduzierung, daß man die Welt draußen lässt, eine Mauer um das Kloster baut — nicht, weil die Welt böse ist, sondern um diese Konzentration zu schaffen auf wesentliche Dinge. Benedikt sagt, man soll alle Geräte so benutzen wie heilige Altargeräte, also: Wenn ich ein Beil habe, dann soll ich das genauso achtsam behandeln wie wenn es ein heiliges Gerät wäre.

Die Benediktsregel legt als Obliegenheit des Cellerars fest (Kapitel 31,10): »Alle Geräte und den ganzen Besitz des Klosters betrachte er als heiliges Altargerät« (»Omnia vasa monasterii cunctamque substantiam ac si altaris vasa sacrata conspiciat«) — für die Benediktiner von Münsterschwarzach »einer der wichtigsten Verse der Regel«. Im Kloster als »Haus Gottes« ist »alles darin befindliche heilig«, alles Handeln Gottesdienst.

Uralte Mythen durchdringen diese Vorstellungen. Als eines der ältesten schriftlich überlieferten Zeugnisse überhaupt steht der sumerische Hymnus auf die Erschaffung der Hacke (al) vor uns, in der vieles von der Schöpfungssymbolik angelegt ist, die sich in der Genesis finden wird:56

»Enlil [›Herr Wind‹, Göttervater], der den Samen der Menschheit schaffen wird, beeilte sich, den Himmel von der Erde zu trennen, […] und daß die Menschen ›dort wo das Fleisch emporsteigt‹ wachsen können, befestigte er zunächst die Achse der Welt in Dur-an-ki [am Band von Himmel und Erde]. Er tat dies mit Hilfe der Hacke — und der Tag brach an. […] ›Wo das Fleisch empor steigt‹ ließ er die Hacke arbeiten. […] Die Menschen begannen, den Boden zu durchbrechen.«57

Es folgt eine Lobpreisung des umfassenden Nutzen der Hacke: sie ist der Barbier der Wasserläufe (will wohl heißen: reinigt sie), befaßt sich mit Unkraut, läßt gute Gerste gedeihen, baut die richtige Art von Haus und begräbt Tote. »Das hölzerne Gerät, dessen Bestimmung Vater Enlil festlegte — die gepriesene Hacke!«

Seinerzeit, als ich mit Pater Otmar sprach, war mir Eliade und sein Denken kein Begriff. Heute — nachdem ich beim großen Religionsphilosophen gelesen habe, daß der Hammer in Angola verehrt wird, weil er schmiedet, was zum lebenserhaltenden Ackerbau benötigt wird: den Pflug58 — ahne ich, wie sehr Pater Otmar von dieser Gedankenwelt durchdrungen war, die er virtuos beherrschte, ohne in Sprache oder gelehrtem Zitat darauf herumzureiten. Pater Otmar war einer jener originären Denker, die aus dem Leben ableiten, was sie denken und die das Erkannte lebendig und anschaulich in Sprache setzen können.

Jürgen Schmid Ich habe neulich etwas geschrieben über die Dampfnudel auf dem Münchner Oktoberfest. Da habe ich mich daran erinnert, mit welcher Hingabe meine Oma Dampfnudeln zubereitet hat. Das war fast wie ein heiliger Vorgang ...

Pater Otmar [begeistert] Ja, ja, natürlich ...

Jürgen Schmid Die Vorsicht, daß die Dampfnudel ja keine Zugluft bekommt, immer der gleiche Ablauf, der festgelegt ist, der auch eingehalten wird, nicht nur, damit die Dampfnudel gelingt, sondern auch zum Selbstzweck, das muß einfach so sein ...

Pater Otmar [mit großer Überzeugung] Das ist Liturgie.

Benedikts Anweisung über die Handhabung von Werkzeug im Sinne eines sakralen Geräts; der sumerische Lobpreis der Hacke, die alles erschafft; Eliades Auffassung von Arbeit als Liturgie; die Erinnerung an meine bedacht kochende Großmutter — könnte es sein, daß man profanes Arbeitsgerät, wie es in Museen von der Arbeit unserer Vorfahren zeugt,59 verziert hat, um ihm eine heilige Aura zu verleihen und sinnfällig zu machen, daß der Mensch in kosmischen Zusammenhängen steht? Jedenfalls zeugt diese erkennbare Sorgfalt in der Anfertigung von Werkzeug und Hilfsmitteln für das tägliche Leben davon, wie sehr unsere Ahnen wertschätzten, mit was sie täglich zu tun hatten, wie bedacht sie Dinge herstellten, die sie ein Leben lang begleiten sollten, und — vielleicht auch dies: wie sehr für sie das, was sie taten und das, mit was sie sich umgaben, nicht profan und banal war, sondern Anteil am Heiligen hatte …

»Es gibt bei Menschen jenseits der Lebensmitte kaum ein Problem,

»Es gibt bei Menschen jenseits der Lebensmitte kaum ein Problem,

daß sich nicht auf den Verlust von lebendiger Religion bezieht.«

(frei nach C.G. Jung)

Diesen Gedanken der Sakralität bäuerlichen Arbeitens und Wesens sollten wir mitnehmen in die nächste Folge von »Religio«, wo wir eine Welt »in der Kugel« kennenlernen, die es laut eines Philosophen wie Peter Sloterdijk in der Moderne nicht mehr geben dürfte, die aber im Werk des Volkskundlers Leopold Kretzenbacher noch für die Mitte des 20. Jahrhunderts anschaulich sichtbar wird.

Anmerkungen

-

Rudolf Otto: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. Breslau: Trewendt & Granier, 1917. — Neuausgabe mit einer Einführung zu Leben und Werk Rudolf Ottos von Jörg Lauster und Peter Schüz und einem Nachwort von Hans Joas. München: C.H. Beck, 2014, S. 1–4, hier S. 1f. ↩

-

Ebd., S. 13–15 ↩

-

Ebd., S. 28. ↩

-

Ebd., S. 42. ↩

-

Ebd., S. 50. — Hans Peter Duerrs neuestes Buch (Diesseits von Eden. Über den Ursprung der Religion. Berlin: Insel, 2020) will auf 753 Seiten mit einem 142seitigen Literaturverzeichnis, das selbst den Umfang eines Buches aufweist, zeigen, »daß es keine spezifisch religiösen Empfindungen gibt«, weil Gefühlsregungen wie Ottos Tremendum und Fascinans zwar religiös gedeutet werden könnten, »aber genauso gut auch völlig anders« (S. 10). Das Duerr’sche Kompendium von Furcht und Schrecken, von Unheimlichem und Ungeheueren, von Erregtheit und Besessenheit in allen denkbaren Kulturen zu allen beobachtbaren Zeiten versucht in seinem Kern eine Widerlegung von Ottos Diktum, das von ihm herausgestellte Mysterium tremendum und sein Komplementär, das Fascinans, wären religiöse Zustände, welche nur in Kontakt mit dem »Übernatürlichen« hervorgerufen würden, »niemals« aber in »profanen« Situationen entstehen könnten (S. 25). Duerr führt dagegen die zur Gänsehaut führende Furcht eines Kindes an, daß es in einen dunklen Keller verschlagen hat (S. 25); zudem diverse Gotteserfahrungen, die Menschen in profanen Situationen gemacht haben wollen, etwa beim Klang einer Orgel (Jane Goodall), in einer Gemäldegalerie vor Bildern van Goghs oder in der Gischt der Niagara-Fälle (S. 27f.). Auch die exklusive Beanspruchung des Heiligen für die religiöse Sphäre soll aufgebrochen werden durch Beispiele wie jenes des Ethnologen Michel Leiris, der als Jugendlicher die geballte Nacktheit und »schwitznasse Hitze« eines Bordells als »heilig« empfunden habe oder eine Umfrage, der zufolge jeder vierte Amerikaner angegeben hätte, bei gelungenem Sex und intensiven Orgasmen »ein Gefühl von etwas Heiligem« verspürt zu haben (S. 28, und in der Folge noch endlos viel mehr). — »Diesseits von Eden« überzeugt mich nicht in der Form, wie mir »Traumzeit« und »Sedna«, die in Folge VI von »Religio« vorgestellt wurden, in ihren Grundthesen einleuchteten. Man wird das Gefühl nicht los, daß Duerr nahezu obsessiv dem christlich Gläubigen das abspricht, was er — in »Traumzeit« vor allem — dem »heidnischen« Menschen, den »primitiven« Urvölkern zugesteht, ja deren Recht daran gegen rationalitätsversessene Aufklärer mit Feuereifer verteidigt: authentische religiöse Gefühle und tief empfundene Seelenregungen. Jedenfalls bleibt Duerr seiner Anwaltstätigkeit für die »Primitiven« treu, wenn er deren Furchterleben mit unzähligen Beispielen in Schutz nimmt vor Ottos »Behauptung, das christliche Gefühl des Unheimlichen« wäre dem ihrigen gegenüber eine »unendlich geadelte Form« (S. 25). ↩

-

Otto: Das Heilige (1917/2014), wie Anm. 1, S. 8. ↩

-

Zitiert nach: Hans Joas: Säkulare Heiligkeit. Wie aktuell ist Rudolf Otto? In: Otto: Das Heilige (1917/2014), wie Anm. 1, S. 255–281, hier S. 256. ↩

-

Zitiert nach: Ebd., S. 255 ↩

-

Zitiert nach: Jörg Lauster, Peter Schüz, Rudolf Otto und Das Heilige. In: Otto: Das Heilige (1917/2014), wie Anm. 1, S. 231–253, hier S. 231. ↩

-

Novalis. Werke in einem Band. Ausgewählt und eingeleitet von Hans-Dietrich Dahmke. Textrevision und Kommentar von Rudolf Walbiner. Bibliothek Deutscher Klassiker. Herausgegeben von den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen Deutschen Literatur in Weimar. Berlin und Weimar: Aufbau, ²1984, S. 325-346, hier S. 328. ↩

-

Ebd. S. 332f. ↩

-

Otto: Das Heilige (1917/2014), wie Anm. 1, S. 1. ↩

-

Ebd., S. 3. ↩

-

Vischnu-Nârâyana. Texte zur indischen Gottesmystik I. Jena: Eugen Diederichs, 1917; Siddhânta des Râmânuja. Texte zur indischen Gottesmystik II. Jena: Eugen Diederichs, 1917. — Beide Bände erschienen in der Reihe »Religiöse Stimmen der Völker. Die Religion des Alten Indien III«, herausgegeben und übersetzt von Rudolf Otto. ↩

-

Otto: Das Heilige (1917/2014), wie Anm. 1, S. 238f. ↩

-

Ebd., S. 29. ↩

-

Ebd., S. 13. ↩

-

Ebd., S. 8. ↩

-

Ebd., S. 4. ↩

-

Ebd., S. 13. ↩

-

Mircea Eliade: Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1957; hier zitiert nach: Köln: Anaconda, 2008, S. 66. ↩

-

Ebd., S. 49. ↩

-

Ebd., S. 55. ↩

-

In einer anderen Übersetzung: »Als der Himmel oben noch nicht existierte, und die Erde unten noch nicht ins Leben gerufen war …« ↩

-

Eliade: Das Heilige (1957/2008), wie Anm. 21, S. 58. ↩

-

Albrecht Dieterich: Nachruf Hermann Usener. Archiv für Religionswissenschaft 8, 1905, S. I–XI, hier S. III. ↩

-

Hermann Usener: Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung. Frankfurt am Main: G. Schulte-Blumke, 1948 (Erstausgabe 1896), S. 191. — Vgl. Eliade: Das Heilige (1957/2008), wie Anm. 21, S. 53f. ↩

-

Eliade: Das Heilige (1957/2008), wie Anm. 21, S. 18. ↩

-

Ebd., S. 8. ↩

-

Ebd., S. 16. ↩

-

Ebd., S. 19. ↩

-

Neuere Übertragungen geben »heilig« mit »Ehrfurcht gebietend« wieder. Eine sogenannte Volxbibel »übersetzt«: »Yes, Gott ist hier, eindeutig!«, meinte er [Jakob]. »Ich hatte es bis jetzt nicht kapiert! Aber jetzt habe ich echt einen Mörderrespekt vor diesem Ort, wo ich diesen Traum hatte.« ↩

-

Karl-Theodor Zauzich: Hieroglyphen mit Geheimnis. Neue Erkenntnisse zur Entstehung unseres Alphabets. Mainz (Darmstadt): Philipp von Zabern, 2015, S. 38. ↩

-

Ebd. S. 36. ↩

-

Ob sich die Bodelschwingschen Anstalten zu Bethel in Berlin, die sich als Teil der »Sozialwirtschaft« verstehen, Gedanken zu solchen Zusammenhängen machen, um gegebenenfalls Schlüsse auf ihr Handeln in der Gegenwart daraus zu ziehen? Oder ob sie eher dem Geist des »Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes« verpflichtet sind, das ihre Homepage ausführlich vorstellt, in dem die Rede ist von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, Stiftungssatzungen, professionellen Dienstleistungen im Unternehmensverbund, Arbeitsbeziehungen, Rahmenwerken, Liegenschaften, Risikoanalyse, strukturierter interner und externer Kommunikation (und nebenbei von »hilfesuchenden Menschen«)? ↩

-

Eliade: Das Heilige (1957/2008), S. 15. ↩

-

Ebd., S. 47. ↩

-

Ebd., S. 39, S. 19f., S. 24. ↩

-

Ebd., S. 41. ↩

-

Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken. Frankfurt am Main: Suhrkamp, ²1977 (La pensée sauvage. Paris: Librairie Plon, 1962). ↩

-

Hartwig Altenmüller: Einführung in die Hieroglyphenschrift. Helmut Buske: Hamburg, 2005, S. 49–53. — Abraham Hendrik Jagersma: A descriptive grammar of Sumerian. Dissertation Universität Leiden, 2010, S. 16, spricht von Hilfszeichen, die nicht gesprochen werden, dem Leser schriftlicher Dokumente aber wichtige Informationen geben: »They identify the following or preceding word as belonging to a specific semantic class. The logogram diĝir ‘god’, for instance, is used as a determinative before the names of gods: den-líl ‘(the god) Enlil’. Other logograms commonly used as determinatives are ki ‘place’ after town names, and ĝiš ‘wood’ before the names of wooden objects.« ↩

-

Lévi-Strauss: Wildes Denken (1962/1977), wie Anm. 40, S. 60, nach: D. F. Thomson, Names and Naming in the Wik Monkan Tribes. Journal of the Royal Anthropological Institute 76. London 1946. ↩

-

»Die Geburt der Philosophie in Griechenland« wurde oft genug als »Beginn des wissenschaftlichen Denkens — oder genauer des Denkens schlechthin« bezeichnet: Jean-Pierre Vernant: Vom Mythos zur Vernunft. Die Entstehung des positiven Denkens im archaischen Griechenland. In: Marc Bloch u.a.: Schrift und Materie der Geschichte. Vorschläge zur systematischen Aneignung historischer Prozesse. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977, S. 335–367, Zitat S. 335. ↩

-

Geringschätzung vorgriechischer, mithin: nichtabendländischer Kulturleistungen begegnet immer wieder, etwa auch bei Egon Friedell, der meint, dadurch, daß die Griechen Vokale in die Schrift eingeführt hätten, »wurde ihre Schreibe erst im wahren Sinne des Wortes artikuliert und der Barbarei des Orients [mit seinen »harten Verbindungen und gehäuften Konsonanten«] entrungen, dessen Griffel nur zu stammeln vermag.« Egon Friedell: Kulturgeschichte Griechenlands. Leben und Legende der vorchristlichen Seele. München: C.H. Beck, 1949 (vollendet 1938), hier zitiert nach der Ausgabe: München: C.H. Beck, 1981, S. 60. ↩

-

Lévi-Strauss: Wildes Denken (1962/1977), wie Anm. 40, S. 25. ↩

-

Will-Erich Peuckert in: ders., Otto Lauffer: Volkskunde. Quellen und Forschungen seit 1930. Bern: A. Francke, 1951, S. 73f. ↩

-

Lévi-Strauss: Wildes Denken (1962/1977), wie Anm. 40, S. 288. ↩

-

Mircea Eliade: Schmiede und Alchemisten. Stuttgart: Ernst Klett, 1980, S. 150f. ↩

-

Ebd., S. 196. ↩

-

Ebd., S. 194f. ↩

-

Dabei hatte es letztes Jahr schon ALDI kapiert, als der Discounter für gesunde Ernährung warb — »aber ohne den Hype«. ↩

-

Eliade: Das Heilige (1957/2008), wie Anm. 21, S. 155. ↩

-

Die woken Zeitgenossen urbanen Formats — ich sehe sie in München-Haidhausen, wo bei der letzten Bezirksausschusswahl 46 Prozent grün gewählt haben, jeden Tag —, sind materialistische Hedonisten, vielfach sogar das, was Mark Fisher als depressive Hedonisten bezeichnet. Der woke Haidhauser ist: Reich und satt, (deshalb) grün (und mithin wohlstandsverwahrlost). Und er ist krank. (Das ist meines Erachtens keine Koinzidenz, sondern Kausalität.) Die Zahl der Praxen von Psychologen und Psychiatern, vor allem jener, die auf Kinder und Jugendliche spezialisiert sind, geht in den gründerzeitlichen Häusern Haidhausens in die Legion — alleine die Praxisschilderflut bei einem Gang durchs Stadtviertel zu sehen, spricht Bände. ↩

-

Bernd Stegemann: Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse. Stuttgart: Klett-Cotta, 2024, S. 15, S. 12. ↩

-

Jürgen Schmid: Das Leben als Meditation leben. [Ein Gespräch mit dem Benediktiner-Pater Dr. Otmar Wieland über Zeit]. In: edition:schwaben 4/2009, S. 86-95. ↩

-

Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament. Grundrisse zum Alten Testament 1. Herausgegeben von Walter Beyerlin. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, ²1985, S. 101f. ↩

-

In der älteren Übersetzung (ebd.): »Er schlug seine Hacke ins Uzu-e (in den ›Hervorbringer des Fleisches‹, die Erde), da waren in der Höhlung (die die Hacke geschlagen hat) die ersten Menschen.« — Ein russischer Sumerologe hat einmal gesagt, es gäbe so viele sumerische Sprachen wie es Sumerologen gibt. ↩

-

Eliade, Schmiede (1980), wie Anm. 48, S. 31. ↩

-

Auswahl an publiziertem verziertem Werkzeug und Gerät: Karl von Spiess: Bauernkunst. Ihre Art und ihr Sinn. Grundlinien einer Geschichte der unpersönlichen Kunst. Berlin: Herbert Stubenrauch, 1943, S. 38–44 Abb. 20–25 (Spinnrocken aus ganz Europa), S. 45 Abb. 26 (Mangelbretter); ehemaliges LMU-Bibliotheksexemplar mit einem Ex Libris des Volkskundlers Leopold Kretzenbacher. — Torsten Gebhard: Alte bäuerliche Geräte. München: BLV, 1969, S. 99 Taf. 29 a/b (Mangholz mit Rolle aus dem Frankenwald). — Edit Fél, Tamás Hofer: Geräte der Àtànyer Bauern. Kommission der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften zur Erforschung der Geschichte der Ackergeräte und der Feldstrukturen: Kopenhagen 1974, S. 481 Nr. 437/438 (Wetzsteinbecher), S. 489 Nr. 495 (Hobel). — Jürgen Heinrich Mestemacher: Altes bäuerliches Arbeitsgerät in Oberbayern. Texte zur Volkskunde. München: Callwey, 1985, S. 61 Nr. 148 (Gsotschneider von 1873 aus Ruppmannsberg). ↩