Jeder weiß, was eine »Stradivari« ist: Eine Geige mit hervorragenden Klangeigenschaften, gebaut von Antonio Stradivari (1648–1737) im lombardischen Cremona. Es gibt eine ganze Menge Theorien, die den singulären Klang der von Stradivari gebauten Geigen erklären wollen und sich dabei auch an dem Problem abarbeiten, warum es heute schier unmöglich ist, Geigen zu bauen, die an den Klang einer Stradivari heranreichen. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es unter den Klangtheoretikern natürlich auch Kritiker, für die der Klang einer Stradivari durchaus kein Spitzenklang ist und die daher anderen Instrumenten den Vorzug geben. Aber sowohl die Stradivari-Fans wie die Stradivari-Kritiker müssen sich mit den Geigen Stradivaris auseinandersetzen, mit der Frage der verwendeten Hölzer, der aufgebrachten Lacke, der handwerklichen Verfahren, also etwa der zur Verfügung stehenden Werkzeuge und natürlich auch des nötigen handwerklichen Geschicks. Dabei geht es darum, das Werkstück zu verstehen, das aus einer einmaligen Synthese von Handwerk und Kunstwerk entstanden ist. Denn erst wenn das Stradivarische Werkstück verstanden ist, kann es gelingen, in der Tradition Stradivaris (oder einer mit Stradivari konkurrierenden Tradition) eine Geige so herzustellen, daß wiederum Handwerk und Kunstwerk in eins fallen und ein gelungen-dauerhaftes Werkstück entsteht.

[Abb. 1: Die Antonius

von Antonio Stradivari. Quelle: Wikimedia Commons.]

[Abb. 1: Die Antonius

von Antonio Stradivari. Quelle: Wikimedia Commons.]

Natürlich kann man das auch auf einer ganz anderen technischen Linie umzusetzen versuchen. Etwa dadurch, daß man die Geige elektrifiziert, wodurch man sie beispielsweise in die Rockmusik integrieren kann, so wie man zuvor ja schon die Gitarre und den Kontrabaß elektrifiziert hatte. Eddie Jobson ist damit bekannt geworden, daß er die E-Geige virtuos einzusetzen verstand, und er hat dadurch bei Roxy Music und Jethro Tull eine musikalisch sehr interessante Rolle gespielt. So interessant das war und ist, es liegt dennoch auf einer anderen Linie als der Stradivaris, einfach deshalb, weil eine Geige und eine E-Geige wenig mehr als die Gestalt miteinander gemein haben (und auch das nicht immer), sich ansonsten aber komplett voneinander unterscheiden: Wo bei der einen ein fragiler Resonanzkörper zu finden ist, dessen handwerkliche Konstruktion das akustische Zentralproblem des Instruments ist, findet sich bei der anderen ein auf dem Korpus — oder was davon übrig ist — sitzender elektrischer Tonabnehmer, in dem sich das Geheimnis des Klanges verbirgt; wo das eine Instrument durch die Schwingungen seines Resonanzkörpers ganze Konzertsäle durchklingt, benötigt das andere Instrument neben dem Tonabnehmer noch allerhand signalleitende Kabel und/oder Sender und Tonregler und frequenzmanipulierende Umwandler und zuletzt Verstärker, ohne die − glatt nichts zu hören wäre. Das alles spricht nicht gegen die E-Geige, aber es spricht sehr dagegen, sie als eine einfache Fortsetzung des Stradivarischen Handwerks zu betrachten. Die E-Geige ist ein neues Instrument für neue musikalische Kontexte, und die Frage, ob man die E-Geige für musikalisch nützlich hält, bemißt sich danach, ob man die neuen musikalischen Kontexte für ästhetisch interessant hält. Ein Rockmusik-Fan wird dieses Interesse natürlich bejahen und feststellen, daß die E-Geige die Rockmusik durchaus bereichert hat, aber er wird zugleich sich damit abfinden müssen, daß sie kein musikalischer Trend geworden ist, sowenig wie die Rockmusik insgesamt mit all ihrem technischen Aufwand die klassische Musik an die Wand zu spielen vermochte. Die Stradivaris und ihre akustischen Rätsel sind jedenfalls immer noch da und immer noch eine Herausforderung und immer noch ein Vorbild.

[Abb. 2: Eddie

Jobson. Quelle: Lrheath (CC BY-SA 3.0), via Wikimedia Commons.]

[Abb. 2: Eddie

Jobson. Quelle: Lrheath (CC BY-SA 3.0), via Wikimedia Commons.]

Nicht anders liegen die Dinge im Verhältnis von gedrucktem Buch zu E-Book. Auch hier muß man feststellen, daß die Elektrifizierung des Buches natürlich zu neuen Möglichkeiten des Umgangs mit den Texten geführt hat, aber diese neuen Möglichkeiten in all ihrer Komplexität verweisen doch immer nur auf das gedruckte Buch (und den mittelalterlichen Kodex und die antike Handschrift) als ihren Fluchtpunkt zurück: als das Werkstück, das als Synthese von Kunstwerk und Handwerk den ruhenden Pol der Überlieferung markiert. Von diesem ruhenden Pol setzt sich das elektrische Buch ab. Es will dynamisch sein und ist es auch, freilich um den Preis, daß es aus dem, was einst ein fertiges Werkstück war, unfertige Datensätze macht, die nicht einmal mehr zu einem »Work in progress« zusammenschießen.

Man kann das leicht nachvollziehen, indem man sich anschaut, was aus dem berühmtesten Druckwerk wird, wenn man es digital reproduziert. So hat die Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen um das Jahr 2000 aus Anlaß des 600. Geburtstages von Johannes Gutenberg dessen Bibel mit viel Aufwand und der Hilfe einer ganzen Reihe von Partnern aus der Computerwelt digitalisiert und der interessierten Öffentlichkeit übers Internet als »Gutenberg digital« zugänglich gemacht, ergänzt um wichtige Dokumente und sacherklärende Hinweise. Das ist eine gute Sache für alle, die sich für Gutenberg und die von ihm gedruckte Bibel interessieren. Aber es ist eben auch eine Sache, die aus Gutenbergs dreidimensionalem Werkstück ein zweidimensionales Digitalisat macht, das sich in seinen Möglichkeiten auf dem technischen Stand der Zeit um das Jahr 2000 bewegt. Dazu gehört, daß man sich viel Mühe gab, die gedruckten Seiten in guter Qualität einzuscannen, daß aber die Auflösung der Scans rasch an Grenzen stößt: Sobald man sich daran macht, eine der Seiten der Gutenberg-Bibel, die für »Gutenberg digital« reproduziert wurden, zur genaueren Inspektion zu vergrößern, wird die Sache immer pixeliger und damit alsbald unlesbar.

[Abb. 3: Ausschnitt aus dem Digitalisat

der Göttinger Gutenberg-Bibel. Abgebildet ist der vergrößerte

Beginn des Buches Genesis, fol. 5r. Quelle: Gutenberg

digital.]

[Abb. 3: Ausschnitt aus dem Digitalisat

der Göttinger Gutenberg-Bibel. Abgebildet ist der vergrößerte

Beginn des Buches Genesis, fol. 5r. Quelle: Gutenberg

digital.]

Hinzu kommt, daß man sich damals auf eine reine Bild-Reproduktion der Seiten beschränkte, so daß jemand, der sich für die Bibel interessiert, aber Schwierigkeiten hat, die von Gutenberg für den Druck verwendete Textura zu lesen, mit den Reproduktionen wenig anfangen kann. Dieser Jemand wird womöglich schon bei der Entzifferung der Buchstaben scheitern, und er wird auf den Seiten von »Gutenberg digital« keine Lesehilfe finden, die ihm über diese grundlegende Klippe hinweghilft. Der Text bleibt für ihn unlesbar. Der Fachmann hingegen, der eine datentechnische Aufbereitung des Textes erwartet, um etwa eine bestimmte Textstelle im Volltext der Bibel auffinden zu können, wird gleichfalls enttäuscht sein: die Bibel wurde nicht mit einem Texterkennungsverfahren bearbeitet, nach Wörtern oder Buchstabenfolgen kann folglich nicht gesucht werden. Und wer gar erwartet, er könne und dürfe mit dem Göttinger Digitalisat in jener Weise umgehen, die die »Open-Access«-Gemeinde von einem mit Steuergeldern hergestellten Digitalisat erwartet — daß es nachgenutzt, mit anderem Material kombiniert, gar verändert werden darf unter schlichter Nennung der Quelle —, der wird sich erst recht enttäuscht finden: das Material auf »Gutenberg digital« ist urheberrechtlich streng geschützt, und das trotz der Tatsache, daß die Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen zu den eifrigen Unterstützern von »Open Access« gehört.

[Abb. 4: Urheberrechtlicher Schutz des

Digitalisats der Göttinger Gutenberg-Bibel. Quelle: Gutenberg

digital.]

[Abb. 4: Urheberrechtlicher Schutz des

Digitalisats der Göttinger Gutenberg-Bibel. Quelle: Gutenberg

digital.]

Kurz und gut: »Gutenberg digital« transformiert die Gutenberg-Bibel zwar ins digitale Bildschirmbild, aber eben auf dem Stand des Jahres 2000, und dieser Stand ist rund 20 Jahre später reichlich veraltet: veraltet in computertechnischer Hinsicht, veraltet im Hinblick auf die Textaufbereitung, veraltet im Hinblick auf den juristischen Rahmen, in dem man sich bewegt. Wo das Original der Gutenberg-Bibel nach 500 Jahren noch frisch leuchtet, zeigt sich »Gutenberg digital« nach 20 Jahren der Tendenz nach daher längst als Sanierungsfall: Niemand benutzt noch einen Netscape Navigator oder einen Internet Explorer 4.5, von denen in der »Hilfe«-Seite zu »Gutenberg digital« die Rede ist, und der selbstverständlich vorausgesetzte Einsatz des »Flash«-Plugins stößt seit langem auf Sicherheitsbedenken, die so gravierend sind, daß die Firma Adobe das Ende des Flash Players für das Jahr 2020 angekündigt hat. Spätestens dann wird »Gutenberg digital« ein Problem haben. Und was man etwa von der obligatorischen Aktivierung von Java und Java Script halten soll? Wie auch immer — es ist evident, daß all die Mühe und all das Geld, das man für »Gutenberg digital« aufgewendet hat, in absehbarer Zeit vergebens gewesen sein wird. Denn wenn man nicht mit neuer Mühe und neuem Geld »Gutenberg digital« überarbeitet, wird nichts anderes übrig bleiben, als die Website vom Netz zu nehmen (oder dem stillen Schlaf Dornröschens zu überlassen).

Wer glaubt, man könne es heute mit dem Digitalen viel besser und damit auch zukunftsfähiger machen, der schaue sich einmal ein so ehrgeiziges Projekt wie die »Digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels« an. Dort macht man offenbar alles richtig: Optisch ist man auf der Höhe der Zeit, indem man die Intensität des Briefwechsels als Datenwolke abbildet, von der aus man durch einen einfachen Klick Zugang zu den ausgetauschten Briefen findet, das Ganze sortierbar nach Absendern, Empfängern und Orten.

[Abb. 5: Die Empfänger

der Briefe von A.W. Schlegel. Quelle: Digitale Edition der

Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

[Abb. 5: Die Empfänger

der Briefe von A.W. Schlegel. Quelle: Digitale Edition der

Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

Mehr noch: Die gesamte Korrespondenz wurde nicht nur digitalisiert, indem man die bereits gedruckten Briefe im Volltext in die Edition einband und mittels Texterkennungsverfahren durchsuchbar machte, vielmehr wurden auch 1500 Briefe neu transkribiert und die Transkriptionen als Volltexte aufbereitet. Für die Suche im gesamten Korrespondenzwerk stehen eine einfache und eine erweiterte Suchmaske bereit, die keine Wünsche offenlassen. Man kann jetzt also suchen und lesen, was A.W. Schlegel am 8. Oktober 1802 an den Philosophen Schelling schrieb, und man kann es als digitale Reproduktion der Handschrift lesen oder als transkribierten und mit einem Texterkennungsverfahren aufbereiteten Text.

[Abb. 6: Anfang eines Briefes von

Schlegel an Schelling, 8. Oktober 1802; stark

verkleinert. Quelle: Digitale Edition der Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

[Abb. 6: Anfang eines Briefes von

Schlegel an Schelling, 8. Oktober 1802; stark

verkleinert. Quelle: Digitale Edition der Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

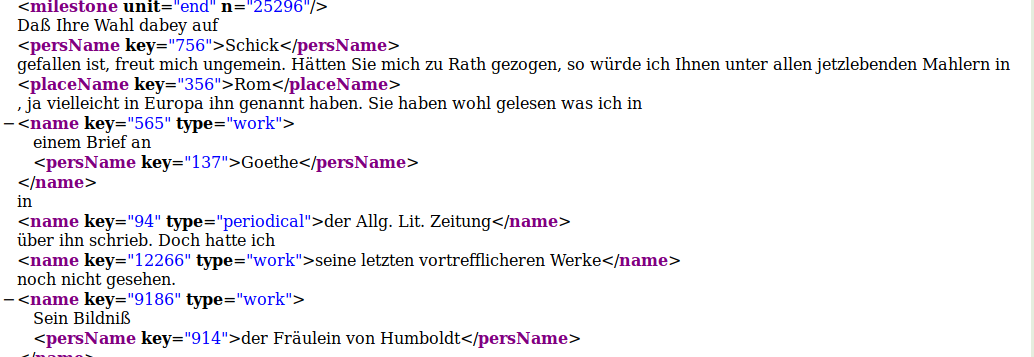

Wie es sich gehört, sind auch eine Fülle von Metadaten zu dem jeweiligen Brief erfaßt worden, und wie es überall gefordert und gefördert wird, ist der aufbereitete Text in einem XML-Format verfügbar, das, wenn ich es recht sehe, dem Standard der Text Encoding Initiative (TEI) entspricht und nicht nur den Text und seine Metadaten kodiert, sondern auch gleich noch die Editoren und Bearbeiter nennt, das Ganze garniert mit einer Creative-Commons-Lizenz, so daß man hofft, einen langfristig nutzbaren Standard für die Textaufbereitung in einem digitalen Umfeld geschaffen zu haben.

[Abb. 7: Brief von Schlegel an

Schelling, 8. Oktober 1802; Ausschnitt aus der

XML-Kodierung. Quelle: Digitale Edition der Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

[Abb. 7: Brief von Schlegel an

Schelling, 8. Oktober 1802; Ausschnitt aus der

XML-Kodierung. Quelle: Digitale Edition der Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

Mit alldem steht diese Ausgabe zweifellos an der vordersten digitalen Editionsfront und ist also ganz au jour. Dazu gehört auch, daß es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Sächsischen Landesbibliothek Dresden, der Marburger Germanistik und des Trierer Kompetenzzentrums für elektonische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften handelt — die Hochschulpolitik in Form der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) drängt ja in ihren »Impulspapieren« seit einiger Zeit auf solche Kooperationen von »Infrastruktureinrichtungen« (Bibliotheken) und Wissenschaft. Und dazu gehört nicht zuletzt, daß die digitale Edition des Schlegel-Briefwechsels seit dem Jahr 2012 von der DFG unter der Projektnummer 204094077 gefördert wurde und wird, die DFG-Impulsforderungen also auch gleich in eine DFG-Förderung umgegossen wurden.

Und dennoch: So sehr man sich mit dieser Edition auf der Höhe der digitalen Zeit bewegt und so sehr man sich mit dem Projekt in das aktuell gewünschte forschungspolitische Umfeld einfügt — die in alles Digitale eingebaute Obsoleszenz sorgt jetzt schon dafür, daß die langfristige Nachnutzbarkeit der Edition dank Befolgung des zeitgenössisch-besten Standards erkennbar verfehlt werden wird.

Das liegt zunächst daran, daß das Wort »Standard« in einer digitalen Umgebung im Grunde eine contradictio in adjecto ist. Denn noch ehe man das Wort zuende buchstabiert hat, hat sich das, was damit gemeint sein könnte, schon verändert. Das betrifft hier vor allem den XML-Standard, den es als solchen erst seit dem Jahr 1998 gibt und der seit dieser Zeit eben nicht unverändert blieb, sondern inzwischen in zwei Versionen (XML 1.0 und XML 1.1) mit jeweils mehreren Ausgaben vorliegt. Auch wenn man dem Laien an dieser Stelle einzureden versucht, daß die verschiedenen XML-Versionen miteinander kompatibel seien, genügt ein einfacher Blick auf die bisherige Geschichte des Digitalen, daß es mit solchen Kompatibilitäten schneller bergab geht, als man denkt und ab irgendeinem Punkt die alten Datenbestände auf neue Systeme mit neuen »Standards« migriert werden müssen. Das Beste, was dabei passieren kann, ist, daß die alten Standards als Untermenge der neuen Standards Gültigkeit behalten. Aber dann wird man unweigerlich vor dem Problem stehen, daß die auf der Basis der alten Standards kodierten Daten nicht mehr jene Abfragen ermöglichen werden, die auf der Basis der allerneuesten Standards als selbstverständlich gelten. In kurzem Deutsch: die alten Daten werden veraltet sein, auch wenn sie standardisiert worden waren. Man kann das an der digitalen Schlegel-Edition jetzt schon daran erkennen, daß bei einigen der über XML aufbereiteten Briefe die erwähnten Personen und Orte intern kodiert wurden, in anderen Briefen jedoch nicht.

[Abb. 8: Brief von Schlegel an Madame de

Staël, 25. Dezember 1808; Ausschnitt aus der

XML-Kodierung. Quelle: Digitale Edition der Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

[Abb. 8: Brief von Schlegel an Madame de

Staël, 25. Dezember 1808; Ausschnitt aus der

XML-Kodierung. Quelle: Digitale Edition der Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

Und selbst wenn man eines Tages alle Personen und Orte nach dem dann gültigen XML-Standard intern kodiert hätte, um im Rahmen von schicken »Digital-Humanities«-Projekten phantastische Abfragen zu ermöglichen — es bliebe der Umstand erhalten, daß man nicht auch die in den Briefen erwähnten Währungen mit ihren Umrechnungswerten kodiert hätte, die Wetterangaben auch nicht (haben wir nicht eine zunehmende Tendenz zu geisteswissenschaftlicher »climate-change«-Forschung?), die Haarfarbe der Personen nicht, nicht die in den Briefen zu findenden Uhrzeiten und vieles andere mehr auch nicht, was sich in zwanzig Jahren als kodierenswert herausstellen könnte, aber nicht kodiert wurde.

Das liegt nicht am programmtechnischen Unvermögen der Kodierer, sondern daran, daß »ein Individuum nicht zu fassen ist« (individuum est ineffabile), wir also niemals wirklich alle individuierenden Eigenschaften erfassen und uns immer nur auf einer relativ allgemeinen Ebene auf ein Individuum beziehen können, indem wir seine derzeit und im jeweiligen Kontext relevanten Eigenschaften herausheben. So gesehen ist jede XML-Kodierung eines Textes nichts anderes als eine ins Programmtechnische verschobene (und in den Kode hineinversteckte) Interpretation des Textes, und wie jede Interpretation wird sie veralten.

Zu diesem Veralten der Briefedition wird auf einer anderen Ebene beitragen, daß man bei den Doppelansichten von digitalisierter Handschrift und aufbereitetem Text keine zeilengenaue Gegenüberstellung der Texte ermöglicht hat (siehe oben Abb. 6). Der Leser, der der deutschen Kurrentschrift unkundig ist, wird also nicht wissen können, welche Zeilen des gedruckten Textes welchen handschriftlichen Zeilen entsprechen, denn die auf dem Bildschirm zu sehenden Zeilenumbrüche im gedruckten Text entsprechen nicht den Zeilenumbrüchen der abgebildeten Handschrift. Der Leser wird also darauf vertrauen müssen, daß es mit den Transkriptionen seine Richtigkeit hat, aber nachprüfen wird er es nicht können — und wenn er es nicht nachprüfen kann, wird eine wesentliche Dimension des Textzugangs fehlen. Auf immer, denn der XML-Kode erfaßt die Zeilenumbrüche nicht. Sollte man daher eines Tages erstaunlicherweise entdecken, daß die Erfassung der Zeilenumbrüche notwendig gewesen wäre, nun, wohlan: Es würde sich auf einen Schlag herausstellen, wie veraltet die Edition ist. Alleine auf datentechnischem Weg könnte ihr dann nicht mehr geholfen werden; sie wäre vollständig neu zu machen.

Und schließlich wird die langfristige Nachnutzbarkeit der Edition auch dadurch auf Sand gebaut sein, daß sich im Kleingedruckten der »Editorischen Richtlinien« ebenjene editorisch-standardisierenden Vorentscheidungen verstecken, die so problematisch sind, daß sie langjährigen Stoff für Editionskriege und damit auch Anlaß für editorische Niederlagen bieten. Das ist neben der nicht-zeilengenauen Transkription auch die durchgehende Übersetzung des in den Handschriften zu findenden »ÿ« als einfaches »y«, die Normierung bei Klammerungen, die Auflösung des &-Zeichens, die Wiedergabe der Kurrentschrift in einer Georgia Times New Roman und anderes dieser Art: lauter Details, die die Transkriptionen von den Originalen entfernen und aus der Edition so etwas wie eine auf dem derzeitigen Stand der Internettechnik plausible Leseausgabe machen — aber nie und nimmer eine historisch-kritische Edition, die als Werk auf Dauer angelegt ist.

[Abb. 9: Ausschnitt aus den »Editorischen

Richtlinien«. Quelle: Digitale Edition der Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

[Abb. 9: Ausschnitt aus den »Editorischen

Richtlinien«. Quelle: Digitale Edition der Korrespendenz

A.W. Schlegels.]

Das alles ist ermüdend, weil man sieht, mit wie großem technischem und finanziellem Aufwand das Unmögliche versucht wird, nämlich auf der Basis des Digitalen und seiner hochgradig fluktuierenden Standards die Dauerhaftigkeit eines Werkes zu erreichen. Was dabei in Wahrheit entsteht, sind ab ovo digitale Pflegefälle, die um so monströser sind und werden, je ehrgeiziger man dabei vorging und vorgeht. Aber weil das monstrum ein digitales Wunder zu sein verspricht, wird es mit reichlich sprudelnden Fördergeldern der DFG aufgezogen, bis es groß und erwachsen sein wird, und dann — wird es rasch sterben.

Wo es Monstren gibt, gibt es Menetekel. Es gehört zur Geschichte der unablässigen und unmöglichen Versuche, »digitale Werke« zu schaffen, daß in rechtem Winkel zu diesen stets aufs neue scheiternden Versuchen eine Kette gelungener Werke entstanden ist und entsteht, die als Synthese von Kunstwerk und Handwerk auf Dauer gestellt sind. Sie bedienen sich zwar durchaus digitaler Mittel, um das Werk zu schaffen, aber sie haben ein klares Bewußtsein davon, daß am Ende ein Werk nur erscheinen kann, wenn es aus dem Modus des Digitalen in den Modus des Materiell-Realen überführt wird. Und sie tun das ganz offensichtlich ohne einen Gedanken an den »digitalen Trend«, wohl aber in der Überzeugung, daß Qualität ein Eigengewicht hat, das nicht in schnellen Nullen und Einsen verrechnet werden kann, sondern die geduldige Auseinandersetzung mit dem Material braucht; nur so läßt sich ein Werk schaffen, das den Namen verdient.

Jedes dieser realen Werke zählt, wiegt und zerteilt die öffentlich proklamierte Herrschaft des digitalen Trends mit seinen Dauerpflegefällen und untoten Werken, indem es ohne viel Aufhebens leibhaftig-dinglich erscheint und es selbst bleibt, auch wenn die umgebende Welt samt ihrem technischen Kostüm eine andere wird. Zu diesen Werken gehören Dietrich Eberhard Sattlers Hölderlin-Ausgabe ebenso wie die Kleist- und Kafka-Ausgaben von Roland Reuß und Peter Staengle, die je von einer Stiftung verantwortete Historisch-Kritische Gottfried Keller-Ausgabe und die Kritische Robert-Walser-Ausgabe und natürlich die Wiener Ausgabe der Werke Wittgensteins, von der großen Heidegger-Ausgabe, der großen Max-Weber-Gesamtausgabe und den großen Nietzsche-Ausgaben ganz zu schweigen. Ihr Rang im Reich der Editionen entspricht dem Rang der Stradivaris im Reich der Musikinstrumente. Sie werden bleiben.

[Abb. 10: Das

Gastmahl des Belsazar, gemalt von Rembrandt. Quelle: Wikimedia

Commons, Public domain.]

[Abb. 10: Das

Gastmahl des Belsazar, gemalt von Rembrandt. Quelle: Wikimedia

Commons, Public domain.]