Auf der Straße in der Altstadt von Konstanz kommt mir am Münster eine Gruppe Jugendlicher entgegen. Vier junge Männer, eine junge Frau, alle in ausgelassener Stimmung. Einer der jungen Männer, groß, etwas bullig mit Übergewicht und einem aus der Hose hängendem Hemd, trinkt aus einer Dose »Red Bull«, trinkt sie leer und stellt sie auf den Boden und geht lachend weiter. Was er zu seinen Kumpels sagt, kann ich nicht hören, ich bin noch zu weit weg, aber einer der Kumpels kehrt um und nimmt die Dose vom Boden. Ich bin jetzt nahe genug heran und spreche den Dose-auf-den-Boden-Steller an: daß er seine Dose gefälligst selber mitnehmen soll. Er: »Man muß auch den Leuten, die aufräumen, eine Arbeit geben.« Gelächter in der Gruppe.

Wenn man sich fragt, warum unsere Städte so rapide vermüllen, die öffentlichen Mülleimer überquellen und nicht geleert werden, die Leute irgendetwas auf die Straße stellen und einen Zettel dazulegen, auf dem »Zum Mitnehmen« steht, die Außenwände aller möglichen Gebäude mit Graffiti vollgeschmiert werden, dann liegt eine der Antworten darin, daß der öffentliche Raum kein Raum mehr ist, in dem Regeln gelten und rücksichtsvolle Verhaltensweisen gelebt werden. Vielmehr ist der öffentliche Raum nur noch ein Bewegungsfeld für Menschen, die sich in diesem Raum als sie selbst zu bewegen meinen und dabei nach außen hin stets die Haltung an den Tag legen, daß man sich alles erlauben dürfe beim Selbstsein, in legerer Sportkleidung ebenso aufkreuzen könne wie in verfleckter Hose, mit oder ohne geputzten Zähnen, gewaschenem Haar und gesäubertem Leib. Und eben mit oder ohne »Red-Bull«-Dose, die man auf die Straße stellt oder mitnimmt, ganz wie man es im Augenblick für »witzig« hält.

Daß bei dieser öffentlichen Vermüllung und Verschmierung Eigentumsrechte mißachtet und Sachen beschädigt werden, ist das eine. Daß man sich dagegen erfolgreich wehren kann, wenn man es denn will, wie in Chicago oder auf Neuseeland, ist das andere. Das noch andere aber ist die Frage, warum Deutschland ganz offensichtlich in einer Verfassung ist, in der niemand — Ausnahmen wie Don Alphonso bestätigen die Regel — laut und vernehmbar herausschreit, daß der überall festzustellende Graffitismus die Städte auf den Hund bringt und den Übergang zur vandalistischen Verwahrlosung des Landes darstellt.

[Quelle: 1970gemini, CC

BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.]

[Quelle: 1970gemini, CC

BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.]

Die Antwort lautet: Deutschland hat kein positives Bild von sich. Den Deutschen wurde durch zwei Weltkriege das kulturelle Genick gebrochen, so daß sie nicht mehr wissen, woran sie anschließen können, um im Rückgriff auf eine bewunderte Vergangenheit eine hoffnungsvolle Zukunft zu finden. Sie leben in einer Welt ohne Selbstbild und Bild, ihr Alltag ist so grau wie die Betonwände, auf welche die Graffiti gesprüht werden, die aber beinahe niemals eine freudige Bildsprache aufrufen, sondern stets ins Häßliche und von dort ins abstrakte Geschmiere umschlagen.

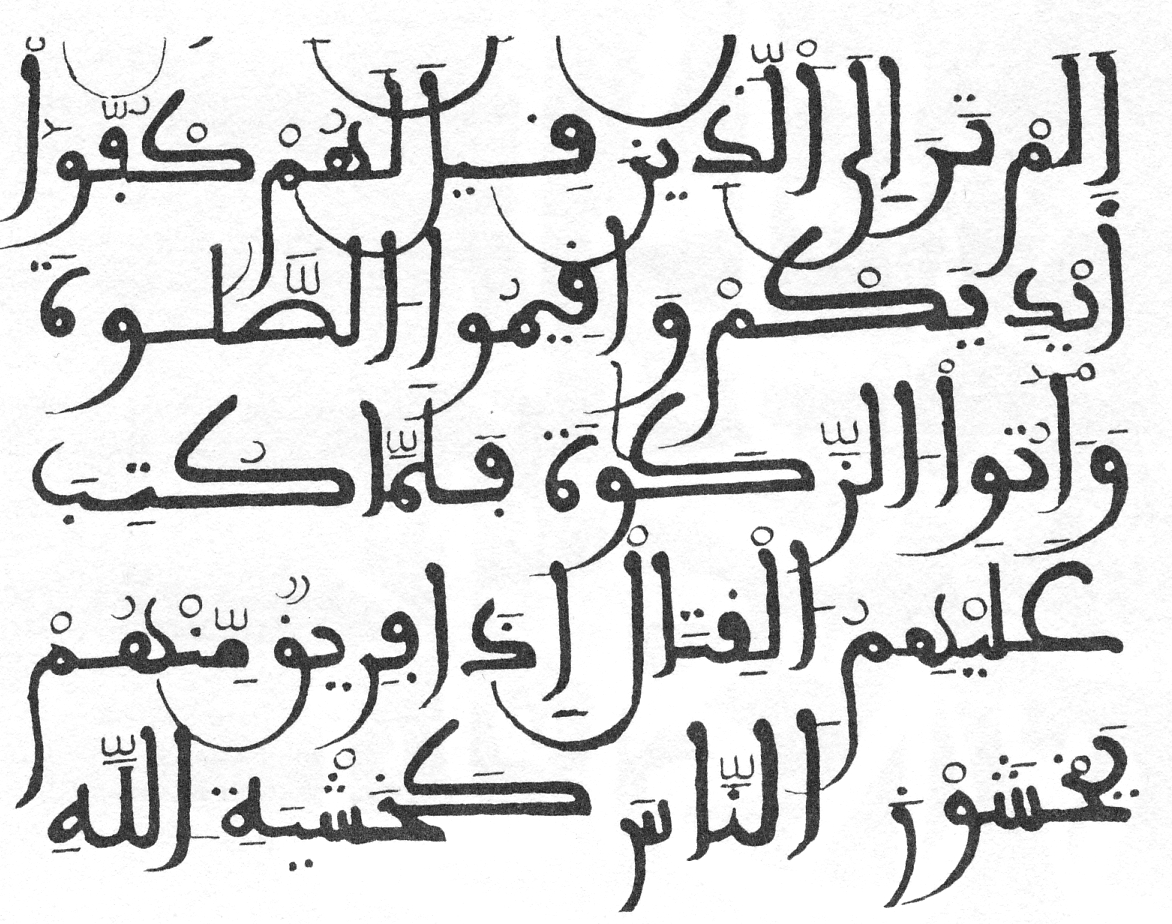

Hinzu kommt die massenhafte und in der Regel illegale Einwanderung von Menschen aus dem islamischen Raum, in dem Bilder im Sinne von welthaltigen, gar schönen Abbildungen keine Rolle spielen, dafür überall der abstrakte kalligraphische Schriftzug zur Dekoration dient und als Koranzitat immer zugleich Mahnung ist: Wer daran vorübergeht, wird mit einer rechtleitenden Mitteilung Gottes konfrontiert.

Und so darf noch der kleine Sprayer, der an eine Wand sein »Tag« sprüht, sich darüber freuen, daß auch er etwas mitzuteilen hat. Nur daß es nicht das göttliche Selbst Allahs ist, sondern das kleine Menschenselbst eines sich selbst und andere öffentlich Verwahrlosenden.

[Quelle: Koranvers. Public

domain, via Wikimedia Commons.]

[Quelle: Koranvers. Public

domain, via Wikimedia Commons.]

In der Tat macht es einen Unterschied, ob man genötigt wird, sich im öffentlichen Raum mit Allah und seinen kalligraphischen Manifestationen auseinanderzusetzen, oder ob ein Tager den letzten Rest seiner Selbst an irgendeine Wand gepinselt hat.

[Quelle: Jens Lordan.Jensen,

CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.]

[Quelle: Jens Lordan.Jensen,

CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.]

Aber es macht einen noch größeren und in diesem Fall entscheidenden Unterschied, ob das, was da Bild werden will und doch nicht wird, den reinen Selbstbezug endlich verläßt und sich auf eine Welt hin öffnet, die eine Tiefendimension hat, in der es von Farben und Formen nur so wimmelt und ein Reichtum erscheint, der uns staunen machen will. Das, was da ist, vor unseren Augen, und das, was anders ist als wir selbst — das muß man allererst wahrnehmen können und wollen. Der islamische Kulturkreis kann es programmgemäß nicht, und wir abendländischen Westler haben es inzwischen gründlich verlernt, mit am gründlichsten wohl wir Deutschen. Unser Land war lange Zeit das Land der Trümmer, aus denen man zwar wieder Städte zauberte, aber es blieb etwas Trümmerhaftes liegen und drängt sich nun, da der Erfolg und Reichtum des einstigen Wirtschaftswunders kaum mehr zu sehen ist, wieder an die Oberfläche.

»Die Welt bildlich oder bildlos zu sehen, ist eine der

gründlichsten Entscheidungen, die der Menschengeist treffen

kann. Lebens-Freundschaft oder Lebens-Feindschaft, Welt-Angst

oder irdisches Vergnügen: hier werden die Würfel

geworfen. Zwischen Bild-Vertrauen und seiner Verdächtigung,

zwischen Bild-Freude und Bild-Fremde gibt es keine mittlere

Mitte; entweder es glaubt Einer an die Kraft des Bildes oder er

hat nie erfahren, was ein Bild ist; dann wird er, ein

Ausgeschlossener, es hassen.

Die Bilder-Frage, eine Kardinal-Frage. Aber wenn sie das ist, so

kann sie nicht Historie sein. Dann wird sie immer noch brennen.«

Erhart Kästner: Der Aufstand der Dinge, Frankfurt am Main: Insel,

1973, S. 289.

Die Welt im Bild sehen und in der Bild-Freude und im Bild-Vertrauen leben zu können — das ist es, was allzuviele in Deutschland nicht mehr können und wollen. Sie wollen die Unterwerfung unter ein Programm, das unablässig mit der Apokalypse droht und unablässig einschneidende Maßnahmen zu erfordern scheint, in denen der Welt das Schöne ausgetrieben und die Menschen grau verhäßlicht werden. Jeder Blick ins innere einer grünen Szene — in einem Gemeinderat, einem Bundesland oder der Hauptstadt, in einer grünen Hochschulgruppe oder was auch immer — zeigt, was hier gespielt wird: die schiere Freudlosigkeit und Selbstverhäßlichung um vermeintlicher höherer Werte willen, die alles Irdische in seiner Pracht löschen, um mit einer Zukunft zu locken, deren finale Erlösungsleistung darin liegen soll, daß dermaleinst alles ganz anders wäre. Und als genüge das nicht, kommt nun also die einwandernde und bereits abfärbende Unterwerfung unter einen Gott hinzu, der in seiner tristen Sichselbstgleichheit in abstrakter Weltabgewandheit verharrt, um wie aus dem Hinterhalt seinen Bannstrahl auf die bunte Welt und ihre Freuden zu werfen.

Dabei hatten wir einmal in jenem Winkel der Welt, der Europa heißt, eine Kultur hervorgebracht, in der die Hoffnung auf das jenseitige Heil kein Widerspruch zu einer schönen Weltgestaltung war. Natürlich blieb das stets so defizitär wie alles, was in der Welt geschehen kann und muß, weil es mit einem Zeitindex versehen ist, der verhindert, daß uns einfach alles und in toto gelingt. Aber man konnte mit dem Bewußtsein leben, daß die Richtung stimmt: zum Heil, das ein Heil in Gott war, aber auch ein Heil hin zu einer besseren und schöneren Welt.

[Quelle: Jan van Eyck,

Public domain, via Wikimedia Commons.]

[Quelle: Jan van Eyck,

Public domain, via Wikimedia Commons.]

Jan van Eyck hat das, um was es hier geht, in seiner berühmten »Rolin-Madonna« gestaltet: wie hier die profane Stadt und das himmlische Jerusalem einander gegenüberstehen, wie der Maler, der in der Bildmitte mit rotem Turban steht und auf den Fluß der Zeit hinabsieht, über diesen Fluß eine Brücke sich wölben läßt, die von der himmlischen zur irdischen Stadt und von der irdischen zur himmlischen Stadt führt — und daß wir auf diese Brücke sehen in der Anbetung des göttlichen Christus, der als eine der drei Personen Gottes eben doch auch der kindliche Heiland ist, der Zukunft hat und Zukunft will, wenngleich diese Zukunft wie die Zukunft von uns allen im Tod ein Ende haben wird. Aber dann können wir über die Brücke gehen, wie sie Jan van Eyck uns hier gezeigt hat.