In Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt gibt es das schöne Kapitel »Der Äther«, in dem die Situation einer Vorlesung geschildert wird, die Alexander von Humboldt nach seiner im Jahre 1827 erfolgten Rückkehr nach Berlin gehalten hat. Kehlmann beschreibt die Zuhörerschar, darunter der Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gauß, so:

Die Hälfte der Männer trug Uniform, ein Drittel hatte Schnurrbärte. Nur ein Siebentel der Anwesenden waren Frauen, nur ein Viertel davon unter dreißig […]. Ein Mann mit zweiunddreißig Ordensspangen hielt Gauß’ Hand nachlässig zwischen drei Fingern, mechanisch machte Gauß eine Verbeugung, der Kronprinz nickte und ging weiter.

Das ist nicht einfach hübsch erfunden, sondern ein Stück historischer Realität, eingefangen vom erfolgreichsten deutschen Roman der letzten Jahrzehnte. Man darf vermuten, daß von den mehr als 2,3 Millionen verkauften Exemplaren immens viele tatsächlich gelesen wurden, auch von Akademikern, vermutlich selbst von Ministerialbeamten, womöglich sogar von Beamten aus dem einen oder andren Wissenschaftsministerium. Wir lesen hier bei Kehlmann von einer Zeit, da die Universität noch nicht, wie heutzutage, als irgendwie berufsbefähigend-höherstufige Verlängerung der Schule betrachtet wurde, sondern ganz im Gegenteil als Ort, an dem etwas »unmittelbar für die moralische Kultur der Nation geschieht«, um aus Wilhelm von Humboldts Entwurf »Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin« zu zitieren. Daß etwas unmittelbar geschieht, ist wörtlich zu verstehen: Es geschieht »ohne Mittel«, zu deutsch also »ohne Medien«, alleine durch die Kraft des Wortes, vorgebracht vor interessiertem Publikum in einem Hörsaal, wobei, um zitierend bei Humboldt zu bleiben, »die Hauptsache […] auf der Wahl der in Tätigkeit zu setzenden Männer [beruht].« Wir ergänzen: und auf der Wahl der in Tätigkeit zu setzenden Frauen.

[Abb. 1: Hegel hält

eine Vorlesung. Quelle: Franz Kugler via Wikimedia Commons,

Public Domain.]

[Abb. 1: Hegel hält

eine Vorlesung. Quelle: Franz Kugler via Wikimedia Commons,

Public Domain.]

Das hat lange Zeit und immer wieder gezündet, von der Gründung der Berliner Universität bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als Schelling seine Vorlesungen über die »Philosophie der Offenbarung« hielt, zu der sich im Winter 1841 tout Berlin einfand und Menschen aus allen Herren und Ländern. Ein Augenzeuge meinte, er habe deutsch, französisch, englisch, ungarisch, polnisch, russisch, neugriechisch und türkisch durcheinander sprechen gehört, und man weiß, daß im Publikum u.a. Alexander von Humboldt, Sören Kierkegaard, Michail Bakunin, Ferdinand Lassalle, Leopold von Ranke und Jacob Burckhardt saßen.

Doch dann, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, war die Universitätsrakete abgebrannt. An die Stelle einer Wissenschaft, die sich selbst als Problem betrachtete (ich zitiere indirekt immer noch Humboldt) und mithin als eine vor allem in Philosophie und Kunst zu findende Dauerreflexion unserer Welt- und Transzendenzverhältnisse, trat genau das, was Humboldt, hätte er es erlebt, abscheulich gefunden hätte: Die Universität wurde allmählich zu einer »Spezialschule« umgebaut, die es »nur mit fertigen und abgemachten Kenntnissen zu tun hat« (Humboldt), solchen nämlich, die sich direkt anwenden und technisch-ökonomisch verwerten lassen. Am Beginn des 20. Jahrhunderts findet man dann nichts mehr dabei, nicht nur von der »Wissenschaft als Großbetrieb« zu schwärmen, sondern diesen Großbetrieb auch wirklich aufzubauen, indem man die wissenschaftlichen Akademien zu »Kartellen« zusammenfaßt, um durch eine betrieblich optimierte »Ausnutzung des Materials« endlich jene »Weltbezwingung« hinzubekommen, die man für den Zweck von Wissenschaft schlechthin hält. Man muß schon Theologe sein, um in völliger Transzendenz- und Reflexionsvergessenheit so etwas mit Autorität vorzutragen und dann auch als oberster Wissenschaftsorganisator umzusetzen — und der Theologe, der das tat, hieß Adolf von Harnack. Dank seines immensen Einflusses — er war nicht nur Universitätstheologe, sondern auch Generaldirektor der Königlichen Bibliothek in Berlin, beim Kaiser ein gerne gesehener Gast und präsidierte ab 1911 der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, kurzum, er war, wie Theodor Haecker spottete, eine »versatile Exzellenz« — dank seines immensen Einflusses also mußte man auf eine so störende Stimme wie die Nietzsches nicht mehr hören. Man konnte diese Stimme einfach durch den Lärm der eigenen wissenschaftlichen Geschaftelhuberei und großbetrieblichen Weltbezwingungstaten übertönen.

Was man da übertönen mußte, war die Entlarvung des eigenen Tuns als strukturelle Ruinierung von Wissenschaft: Wenn die Schlagwörter »Fabrik, Arbeitsmarkt, Angebot, Nutzbarmachung« in der Wissenschaft Einzug halten, dann wird den Universitäten eben nicht nur der »Jargon der Sclavenhalter und Arbeitgeber« übergestülpt, sondern eben auch ein System von »Utilitäten« in einem Umfeld installiert, das doch eigentlich als »der Lebensnoth enthoben« gedacht und gemacht war. So die Diagnose Nietzsches in seinen Unzeitgemässen Betrachtungen (II,7).

Man muß sich geistig nicht sonderlich anstrengen, um in dieser Beschreibung ebenjene Zustände zu erkennen, die inzwischen als wissenschaftlicher »Normalbetrieb« gelten. Ein »Normalbetrieb«, der mit seinen unablässigen »Strategieplänen« und »Exellenzinitiativen« den wissenschaftsfeindlichen Ungeist von realsozialistischen Fünfjahresplänen atmet. Die macht man freilich sehr erfolgreich (seit Nietzsche hat man dazugelernt) dem unbedarften steuerzahlenden und also wissenschaftsfinanzierenden Publikum über allerlei Marketingsmaßnahmen — hat jetzt nicht jede Universitäte eine Marketingsabteilung? — dadurch schmackhaft, daß man ihm einredet, es werde für seine finanziellen Aufwendungen durch möglichst freien Internetzugang zu den »kollaborativ produzierten wissenschaftlichen Resultaten« (oder wie immer man das verbal vermarktet) in angemessener Weise belohnt.

Was das Publikum dabei aber wirklich erhält, ist nicht »die Wissenschaft« und auch nicht deren einfach aufzufassende »Resultate«, sondern bloß einen übers Internet laufenden Zugriff auf Digitales, das im Wissenschaftskontext produziert wurde: Daten jeder Art, darunter natürlich auch eine Menge von digitalen Texten. Und an dieser Stelle lohnt dann doch eine kleine geistige Anstrengung, um klarer zu sehen, was da eigentlich geschieht.

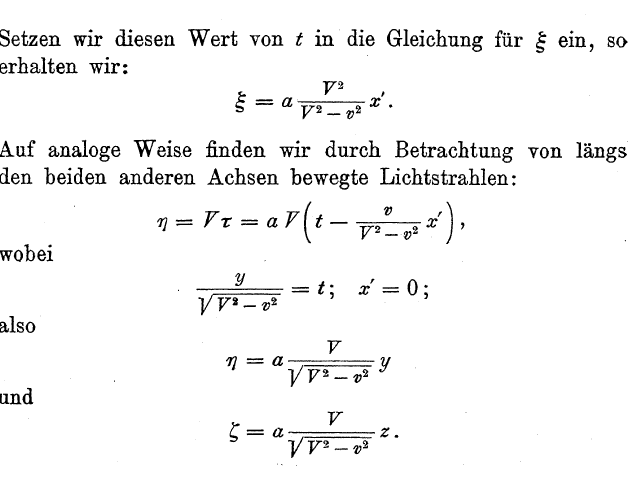

[Abb. 2: Wissenschaft für alle, digitalisiert: Einsteins

Relativitätstheorie. Quelle: Universität Augsburg, Institut für

Physik.]

[Abb. 2: Wissenschaft für alle, digitalisiert: Einsteins

Relativitätstheorie. Quelle: Universität Augsburg, Institut für

Physik.]

Blicken wir noch einmal auf die historischen Fälle von Alexander von Humboldt, Hegel oder Schelling zurück: Da ist der Hörsaal, da ist die im Hörsaal vorgetragene Reflexion auf die Situation der Zeit, da ist ein Verständnis von Wissenschaft als einer Sache, bei der es nicht »um Wissen und Reden, sondern um Charakter und Handeln zu tun« ist (Humboldt), und da ist eine gesellschaftliche Breitenwirkung von ungeheurem Ausmaß, die an ihrem Rand zwar medial vermittelt ist, deren Kern aber die Stimme des öffentlich Reflektierenden ist, eines Professors, der das ist, was er dem Namen nach sein soll: einer, der sich zu dem bekennt, was er denkt und sagt.

Die »Wissenschaft als Großbetrieb« mit ihren Kärrnern und Exzellenzen — und das sind ab dem Ende des 19. Jahrhunderts natürlich vor allem Kärrner und Exzellenzen in den naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen – setzt dagegen auf die Fachzeitschrift als Medium der Mitteilung. Diese wendet sich aber als Fachzeitschrift nicht mehr an die mitreflektierende Öffentlichkeit, sondern bloß noch an die Fachwissenschaftler, die als naturwissenschaftlich-technische Korporation mit der »Weltbezwingung« vollauf beschäftigt und daher an den Artikeln in der Fachzeitschrift nur insoweit interessiert sind, als dort die »schnelle Mitteilung einzelner Tatsachen nützlich ist« (Humboldt). Wissenschaft wird also nicht einfach zu einem Betrieb, sondern zu einem Betrieb, um den eine Mauer gezogen wird, die das Innen mit seinen kommunikativen Beschleunigungs- und Wettbewerbsmechanismen vom Außen der Öffentlichkeit trennt, der man bei Bedarf nur noch den Knochen der »wissenschaftlichen Sensation« — irgendwas wurde entdeckt und ist für irgendwas nützlich — hinwirft, um sie bei steuerzahlender Laune zu halten.

[Abb. 3: Die

Humboldt-Universität in Berlin, einst. Quelle: Wikimedia Commons,

Public Domain.]

[Abb. 3: Die

Humboldt-Universität in Berlin, einst. Quelle: Wikimedia Commons,

Public Domain.]

Setzt man dieses System auf eine neue technische Basis, setzt man an die Stelle der gedruckten Fachzeitschrift irgendein digitales Surrogat mitsamt weltweiter Vernetzung, wird die Sache um keinen Deut besser, im Gegenteil. Denn die mediale Öffnung, die man über die digitalen Netzzugänge zu Daten und Texten betreibt, spült der Öffentlichkeit eben nur Daten und Texte zu, konfrontiert sie aber nicht mehr mit dem reflexiv-reflektierenden Kern von Wissenschaft als solcher, nämlich den ihrem Publikum unmittelbar zugewendeten Männern und Frauen, deren öffentliches Denken eben auch ein Denken mit dem Publikum ist. Es mag daher schon so sein, daß »die Wissenschaft« seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ungeheuer in die Breite ging und nun dank des Netzes sogar irgendwie »global« daherkommt, aber diese Breite ist eine lediglich medial erzeugte Breite und verhält sich umgekehrt proportional zu dem Inhalt, der eigentlich zu vermitteln wäre; der Masse des Geschriebenen, gedruckt oder digital verbreitet, steht ein eklatanter Mangel an gesellschaftlich relevanter Reflexion gegenüber.

Die mediale Öffnung, von der wir hier reden, ist also bloß eine digitalsystemisch erzeugte Scheinöffnung von Wissenschaft, die die verfügbar gemachte Flut von Daten und Texten mit dem verfügbar gemachten Geist verwechselt und völlig verkennt, daß Geist nicht einfach medial verpackt und technisch optimiert übers Internet zugestellt werden kann. Die entscheidende Frage lautet daher, welche Medien auf den Geist hin transparent werden können, und welche Medien per se den Geist blockieren. Wer auch immer die Debatten der letzten Jahre verfolgt hat, kennt die Antwort längst: die digitalen Medien sind hochgradig geeignet, jede Form von Geist völlig zu verdampfen. Und so haben wir also inzwischen scheinbar ganz viel »Wissenschaft im Netz«, aber was wir in Wahrheit haben, ist nichts weiter als eine jeden Tag höher werdende Mauer aus unreflektiert ins Netz hineingeworfenen (»bereitgestellten«) Daten und Texten; und ebendieses »Bereitgestellte« bildet eine Mauer um die Wissenschaft, deren Reflexionskern irgendwo innen im Betrieb — in den Black Boxes der angeblich forschungsfördernden, in Wahrheit aber wissenschaftsstrukturschwächenden Gemeinschaften oder Gesellschaften — beseitigt wurde.

[Abb. 4:

Fassadenarbeiten an der Black Box der

Forschungsförderung. Quelle: von Leit, Wikimedia Commons, CC

BY-SA 4.0.]

[Abb. 4:

Fassadenarbeiten an der Black Box der

Forschungsförderung. Quelle: von Leit, Wikimedia Commons, CC

BY-SA 4.0.]

Wer’s nicht glauben mag, schaue sich nur einmal an, was aus den guten alten Sondersammelgebietsbibliotheken inzwischen geworden ist. Sondersammelgebietsbibliotheken waren Bibliotheken, an denen ein bestimmtes Wissenschaftsfach besonders gepflegt wurde, soll heißen: Man bemühte sich, die relevante wissenschaftliche Literatur möglichst vollständig zu sammeln, um sie allen interessierten Fachwissenschaftler und — obacht! — allen interessierten Laien zugänglich zu machen; man mußte dazu nur in die entsprechende Sondersammelgebietsbibliothek gehen oder die gewünschte Literatur über die Fernleihe bestellen. Das alles ist seit 2014 abgebrochen worden, weil man auf seiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (der Name ist längst ein Euphemismus) der Meinung war, optimale Wissenschaft sei nur durch »just-in-time«-Bereitstellung (also das unreflektierte Hinwerfen) von digitalen Daten und Texten zu erreichen. Weshalb man »Fachinformationsdienste« aus der Taufe hob, die nun vor allem dadurch exzellent zu sein haben, daß sie im Netz digitale Angebote für die Wissenschaften aufbauen, zumeist also irgendwelche Volltextzugänge und natürlich »Open-Access«-Plattformen für die jeweilige »Community«.

Nur hat man vor lauter Begeisterung über das Ende der Sondersammelgebietsbibliotheken und den digitalen Aufbruch ins Land der Fachinformationsdienste vergessen, dem steuerzahlenden Publikum zwei Dinge zu sagen.

Erstens, es geht nicht mehr um das langfristig-geduldige Sammeln von wissenschaftsrelevanten Quellen und Sekundärmaterialien aller Art, die dank der sammelnden Bibliotheken zum Eigentum der die Sammlungen finanzierenden Nation werden. Es geht jetzt eben nur noch um digitale »just-in-time«-Angebote, die realjuristisch zumeist als Lizenzen laufen, also kein Eigentum des lizenznehmenden jeweiligen Fachinformationsdienstes werden. Wenn Kultur bislang so etwas war wie die Inkorporation fremder Kultur, dann haben wir hier ein unschönes Beispiel für strukturelle Unkultur, die auf Fremdes zwar irgendwie zugreift, aber es eben nicht mehr sich einverleibt.

Zweitens, die Umstellung auf Fachinformationsdienste belegt aufs allerhäßlichste, wie sehr die Digitalisierung die Mauer um die Wissenschaft herum höherzieht. Denn alles das, was da nun digital zugänglich gemacht werden soll, ist nicht für die mitreflektierende Öffentlichkeit gedacht, sondern bloß noch für die jeweilige Fach-»Community«. Will sagen: Der Fachinformationsdienst für die Altertumswissenschaften steht nur noch Universitätsangehörigen, Akademiemitgliedern und Angehörigen bestimmter wissenschaftlicher Vereinigungen offen, nicht mehr aber dem allgemeinen Publikum; ganz ähnlich verfahren die Fachinformationsdienste für die Kulturanthropologie, die Geschichtswissenschaften, die Musikwissenschaft, die Pharmazie und und und…

[Abb. 5: Toter Betrieb. Quelle: Pixabay.]

[Abb. 5: Toter Betrieb. Quelle: Pixabay.]

Kurz und gut, die digital- und netzkonform agierende Wissenschaft ist ganz und gar nicht das, was uns die Netzapostel jahrein-jahraus predigen, nämlich die endlich gefundene allgemeine Form von Wissenschaft. Vielmehr konfrontiert uns die digitale Wissenschaft mit der reichlich unerfreulichen Tatsache, daß sie sich von der »geistigen und sittlichen Bildung« (Humboldt) endgültig verabschiedet hat und im digitalen Schein von globaler Verfügbarkeit in Wahrheit als geschlossene Gesellschaft agiert.

Hinweise

-

Das didaktische Pendant zur Wissenschaft als geschlossener Gesellschaft sind die MOOCs, also die übers Netz zugänglichen Online-Seminare für unabsehbar große Teilnehmermengen. Auch hier steht der Schein von digitaler Öffnung (weltweit! für die Dritte Welt! für alle!) in eklatantem Widerspruch zum realdidaktischen Scheitern dieser Vermittlungsform. Man könnte daraus lernen, daß Bildungsprozesse ohne gestalteten Kontext, wie sie jeder Hörsaal bietet (mit all dem, wofür er steht: eine bestimmte Gemeinschaftsform, eine bestimmte Kulturform), buchstäblich leerlaufen.

-

Die mediale Probe aufs hier vorgestellte Exempel wäre diese: Man versuche einmal, Wilhelm von Humboldts Reflexionen zur Universitätsreform anhand der im Netz frei zugänglichen Werkausgabe(n) nachzuvollziehen. Und wenn man dann ausreichend frustriert ist von dem, was archive.org zu bieten hat, nehme man die Reclam-Ausgabe der Schriften zur Bildung in die Hand und freue sich über die wunderbar-leichte Zugänglichkeit der einschlägigen Texte, die man für 7,80 Euro in jeder Buchhandlung bekommt. Übrigens ist die Reclam-Ausgabe von Gerhard Lauer herausgegeben, der, wenn ich das sagen darf, als deutscher Papst für »Digital Humanities« sich etwas dabei gedacht haben wird, als er die Texte Humboldts nicht einfach »ins Netz« stellte, sondern bei Reclam gedruckt und mit einem lesenswerten Nachwort versehen veröffentlichte.

-

Wer sich für die im Hintergrund der obigen Reflexion stehende Geschichte der Forschungslenkung interessiert, kann lesen: Uwe Jochum: »Der Geist im Großbetrieb. Von Hegels Bildungsideal zur Wissensorganisation für den globalen Markt.« In: Lettre International 98 (2012), S. 117–121. In jeder guten Bibliothek zu finden.