Die Coca-Cola-Company gibt es seit 1892, die Marke »Coca-Cola« ist seit 1893 geschützt, in Deutschland wird das Getränk seit 1929 abgefüllt. Aber nicht nur der Name macht das Produkt, sondern auch die Verpackung, in diesem Fall die »Konturflasche« mit dem charakteristischen Bauch, patentiert seit 1915 und im Laufe der Zeit etwas flachbäuchiger. Nivea-Creme wird von der Firma Beiersdorf seit 1911 verkauft, seit 1925 in der bekannten blauen Dose (»nivea-blau«), auf der der Schriftzug »Nivea« über die Jahre leicht verändert wurde, aber natürlich unter Beibehaltung der Grundcharakteristika der gewählten Type. Aspirin ließ die Firma Bayer im Jahre 1899 im Kaiserlichen Patentamt in Berlin eintragen, ein Jahr später erhielt Bayer das Patent für die USA. Bibliotheken gibt es unter der Bezeichnung »Bibliothek« spätestens seit der in Alexandria von den Ptolemaiern für das Museion eingerichteten Schriftensammlung, also seit etwa 300 v. Chr. Seither haben sich die Sache und das griechische Wort βιβλιοθηκη (bibliotheke) — als Fremd- oder Lehnwort — weltweit verbreitet, obwohl Sache und Wort ohne Markenherrn als schützender Instanz auskommen müssen. Es gibt eben Dinge, die so erfolgreich sind, daß man gut daran tut, ihren Namen und ihr »Design« nicht zu ändern. Es sind Selbstläufer.

[Cola. Quelle: Summi from

German Wikipedia / Public domain.]

[Cola. Quelle: Summi from

German Wikipedia / Public domain.]

Selbstläufer waren die Bibliotheken bis in die jüngste Zeit hinein. Aber seither, seit dieser jüngsten Zeit, ist es da und dort schlagartig anders geworden: Während wir uns immer noch mit Nivea-Creme eincremen, Cola trinken und Aspirin schlucken, mutet man uns nun plötzlich zu, an einigen Orten keine Bibliotheken mehr zu betreten, sondern etwas ganz anderes: In Cottbus geht man an der Brandenburgisch-Technischen Universität seit 2004 in ein »Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ)«, in Ulm hat sich die Universität im Jahre 2002 ein »Kommunikations- und Informationszentrum (kiz)« zugelegt, und in Hohenheim betreibt die Universität ein »Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum (KIM)«, das so modern ist, daß es sich noch keine offizielle Geschichte zugelegt hat und ich daher nicht herausfinden konnte, seit wann es das gibt. Wer Lust auf Internetrecherchen hat, wird weitere Beispiele dieser Art finden, groß oder klein geschriebene Kurzwörter, mal sprechbar und mal nicht. Hauptsache, das Wort »Bibliothek« wird vermieden; Hauptsache, man ersetzt den konkreten Bezug auf das Buch als der Hauptsache einer Bibliothek durch die appellative Reihung zeitschicker Buzzwords wie »Information«, »Kommunikation« und — mangels klarem Medienbezug — durch das alle Konkretion zum Verschwinden bringende Metawort »Medium«; Hauptsache, man fängt diese zeitgeistige Appellationskette, bevor sie ins gedankliche Nichts entschwebt, am Ende noch rasch durch das Wort »Zentrum« auf.

[Cottbus. Quelle:

Stormfighter / CC BY 3.0.]

[Cottbus. Quelle:

Stormfighter / CC BY 3.0.]

Man kann diesen Sachverhalt natürlich einfach feststellen und, mit der Schulter zuckend, sich und anderen sagen: Da wollen sich wohl einige Bibliotheken verbal schick machen, wie das halt mal so ist. Aber dann würde man die interessante Frage verpassen, warum das halt mal so ist, wie es ist. Denn ist doch wohl alles andere als selbstverständlich und ausgemacht, daß etwas wie ein KIMkizIKMZ eine schicke und überaus wünschenswerte Sache ist. Es ist vielmehr hochgradig erklärungsbedürftig und schreit nach einer Antwort. Die ergibt sich aus drei Punkten.

Erstens ist evident, daß es sich bei den KIMkizIKMZs ja keineswegs um traditionsreiche bibliothekarische Einrichtungen handelt, die man zum Zwecke einer irgendwie fälligen Modernisierung mal eben schnell umbenannt hat. Vielmehr haben wir es mit Bibliotheken eher kleiner und eher neuer Universitäten zu tun — Cottbus hat rund 7200 Studenten, Hohenheim 9200, Ulm 10500 (zum Vergleich Köln: 49000) —, die sich mühsam aus einem Randbereich wie der Landbauwissenschaft (Hohenheim) oder dem Bauwesen (Cottbus) ins Akademische hochgearbeitet haben, ohne dabei den Status einer Volluniversität zu erreichen. Das gilt auch für Ulm, das im Jahre 1967 als medizinisch-naturwissenschaftliche Hochschule und damit als eine Art »halbe Universität« gegründet wurde (ohne Geisteswissenschaften), deren andere Hälfte man in Konstanz aus der Taufe hob (dort ohne Medizin), und beide Halbuniversitäten blieben ohne Theologie. Folglich findet man an diesen Halb- und Vierteluniversitäten jede Menge anwendungsorientierter Wissenschaftsfächer, von der Agrartechnik über die Phytomedizin, die Wirtschaftspädagogik, den Maschinenbau, die Stadtplanung bis hin zur Zahnmedizin, der Wirtschaftschemie und der unvermeidlichen Informatik. Zweifellos sind das alles Forschungsfelder, die einem hochtechnisierten Industrieland wohl anstehen, aber ebenso zweifellos sind es Forschungsfelder und Wissenschaftsfächer, an denen jene Form von Vernunft zu Hause ist, die man vor fünfzig Jahren bündig als »instrumentelle Vernunft« gekennzeichnet hätte. Das meinte und meint eine Form des Nachdenkens, der es nicht um die Auslotung der kritischen Untiefen des Denkens und Wahrnehmens geht, so daß man das Verständnis der tradierten Weltzugänge vertiefen und Freiräume für neue Weltzugänge schaffen kann, sondern eine Form des Denkens, die sich im wesentlichen mit dem »How-to« zufrieden gibt und damit, den nützlichen Maschinenpark der Weltbeherrschung stolz aufzustocken. Schlecht muß das nicht sein, wenn man den Rahmen kennt, in dem man sich bewegt, wenn man die Chancen und Risiken abschätzen kann und dank historischer Bildung wahrzunehmen in der Lage ist, daß der gerade gehypte jüngste Wissenschaftsschrei samt seiner Technikfolgen möglicherweise nichts weiter als der Wiedergänger einer schon in der Antike erledigten Denkkonstellation ist. Um ebendiesen Rahmen wurden die genannten Viertel- und Halbuniversitäten aber kupiert, so daß wir in ihnen nun nützliche Wissenschaftsbetriebe haben, die um das gravitieren, was wir als »Technik« kennen und gebrauchen.

[Nivea. Quelle: StromBer /

CC BY-SA via Wikimedia Commons.]

[Nivea. Quelle: StromBer /

CC BY-SA via Wikimedia Commons.]

Zweitens gehören die genannten Viertel- und Halbuniversitäten samt ihren ungenannten Schwestern und Brüdern in einen historisch-politischen Kontext, an dessen Beginn die Vorstellung stand, man könne und müsse das demokratische Steuerungspotential der Gesellschaften erhöhen. Daher investierte man an den Universitäten der späten 1960er und der ganzen 1970er Jahre zunächst kräftig in die Soziologie und die Politikwissenschaft, von denen man sich die Bereitstellung der geeigneten Steuerungsmittel erhoffte. Aber bald schon trat die Informationswissenschaft auf den Plan, die alle gesellschaftlichen Prozesse als In- und Output-Prozesse von »Informationen« verstand, durch die sich das System ändern und steuern und optimieren lasse. Man mußte das nur noch ein wenig in Richtung der Informatik verschieben, wo man längst gelernt hatte, »Information« als eine irgendwie programmierbare Entität zu betrachten, und schon war man bei der Vorstellung angelangt, es komme darauf an, geeignete Soft- und Hardware zur Steuerung und Optimierung von Gesellschaften einzusetzen. In Zeiten des Internet wurde daraus der kalifornische Traum, durch Beobachtung und Auswertung unseres Verhaltens »im Netz« eben auch unsere politischen Präferenzen zu ermitteln und diese direkt in die gesellschaftssteuernde Hard- und Software so einzuspeisen, daß daraus eine neue Form dauerrückgekoppelter direkter Demokratie entstehen könne: Da alles, was wir tun, immer auch eine (Aus-)Wahl ist, ließe sich unser alltägliches Tun und Wählen augenblicklich von Sensoren und Cookies erfassen, im gesellschaftlichen Steuerungssystem sofort registrieren und gesellschaftsoptimierend umsetzen. Einen formellen Wahlvorgang brauche es dann nicht mehr.

Dieser gesellschaftlich-historische Kontext schlug sich in den Bibliotheken als eine Änderung in ihrem Selbstverständnis nieder: Man wollte, spätestens ab der Jahrtausendwende, keine Einrichtung mehr für das »alte Medium« namens Buch oder die gedruckte Fachzeitschrift sein, sondern eine »Serviceeinrichtung«, die »Informationen« bereitstellte und damit an der erwünschten gesellschaftlichen Optimierung teilnahm. Und zwar am besten an vorderster Front. Das ließen sich die Bibliotheken an den universitären Neugründungen der 1960er und 1970er Jahre (und danach) nicht zweimal sagen: Ohne den Ballast eines »Altbestandes« — also dem, was die großen Bibliotheken über Jahrhunderte hin an Büchern gesammelt hatten, Millionen davon — konnte man sich daran machen, den Servicegedanken sozusagen in möglichster Reinform umzusetzen, am besten ganz ohne das Buch, und am allerbesten mit vielen digitalen Volltexten, Datenbanken und Zugängen zum Internet. Und so kippte man das alte Wort »Bibliothek« auf den Müllhaufen der institutionellen Vorgeschichte und taufte sich selbst in einem Akt napoleonischer Selbstkrönung KIMkizIKMZ, was ja auch schon äußerlich so ausschaut wie eine der vielen Paßwortphrasen, die als Sesam-Öffne-Dich in die Welt des Digitalen dienen.

[Freiburg. Quelle:

Taxiarchos228 / FAL, via Wikimedia Commons.]

[Freiburg. Quelle:

Taxiarchos228 / FAL, via Wikimedia Commons.]

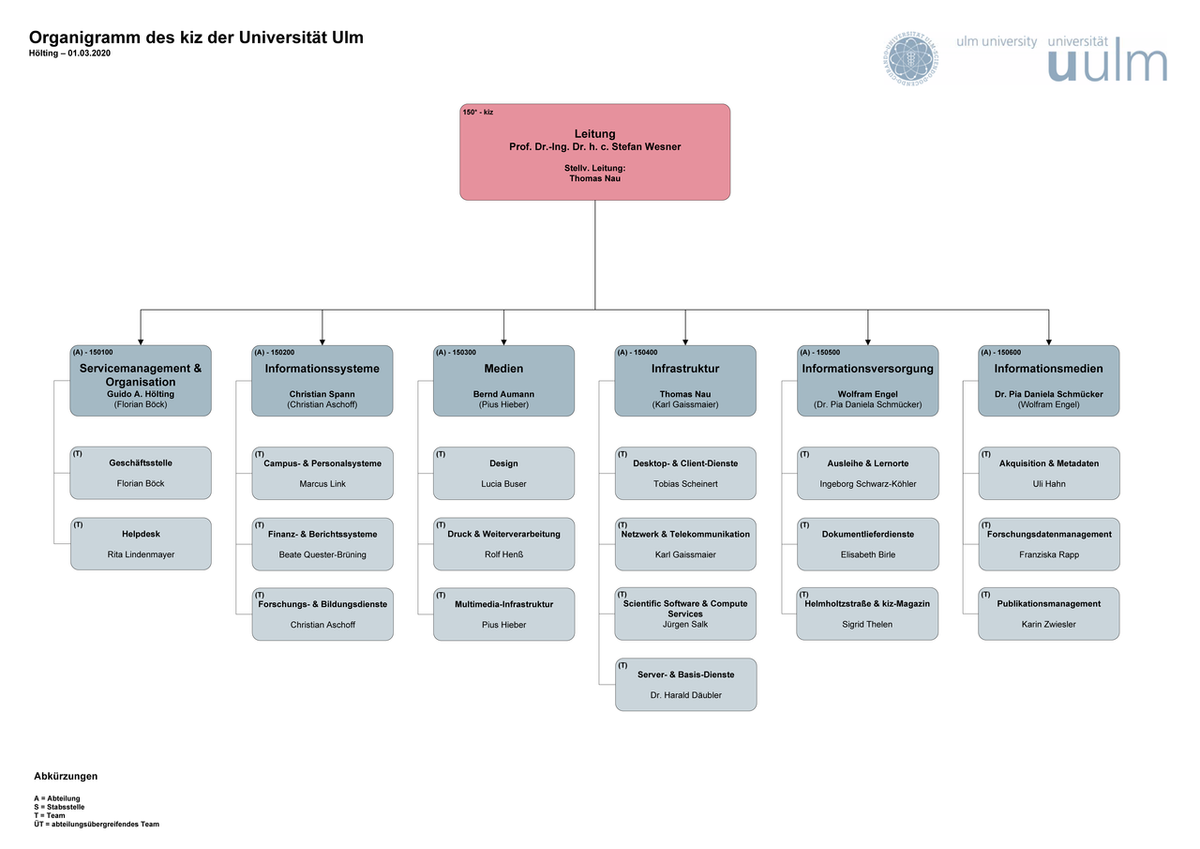

Drittens aber braucht es für die optimale Steuerung der »Service«-Abläufe in den Bibliotheken dann auch keinen wissenschaftlichen Bibliotheksdienst mehr, sondern nur noch Personal, das sich der Optimierung von Betriebsabläufen und Datenflüssen widmet, Personal also, das man am besten über jene Fächer rekrutiert, für die die Kybernetik in jeder Form Programm ist. Den höheren Dienst, der durch ein Studium von Fächern, die aus den alten »Artes liberales« hervorgegangen sind, womöglich noch ein historisches Restbewußtsein im Hinblick auf das, was Bibliotheken einmal waren und was Wissenschaft sein sollte, mit sich führt, entsorgt man dann umstandslos so, daß man ihn in den organisatorischen Randbereich einer »Stabsstelle« abschiebt, wo er sich zwar mit der Direktion (m/w/d) unterhalten darf, aber nichts zu sagen hat — oder man eliminiert ihn gleich ganz, wie man es am kiz in Ulm getan hat, bei dem er weder in der Stichwortsuche als »Fachreferat« noch gar im Organigramm auftaucht:

[Quelle: Website des kiz

Ulm.]

[Quelle: Website des kiz

Ulm.]

Insgesamt laufen die drei genannten Punkt auf eine historische Entkernung der wissenschaftlichen Bibliotheken hinaus: Ohne »Altbestand« und damit ohne das historische Eigengewicht einer Tradition, die zu physischem Buch und physischer Zeitschrift geworden ist, für die man Platz braucht, und ohne Personal, das dank seines Studiums dieses historische Eigengewicht verwaltungsintern noch ins Spiel bringen könnte, stellt man auf eine reine »Service«-Prozeßlogik um, die »Informationen« (was auch immer das sein mag) »just in time«, »on demand«, »patron driven« oder sonstwie »bedarfsgerecht« bereitstellen soll. Was freilich nur Sinn macht, wenn man davon ausgeht, daß Forschung sich an wohldefinierten Fragestellungen entlanghangelt, um zu wohldefinierten Ergebnissen zu gelangen, die praktisch umgesetzt und umstandslos zu »innovativer Technik« werden können. Das mag man dann für eine besonders avancierte Form von Wissenschaft halten, aber es ist, am wahren Maß der im Abendland entstandenen Wissenschaft gemessen, der es immer um die »ersten Ursachen und Prinzipien« ging, aus denen heraus man alles andere erkennt (Aristotles Metaphysik, Buch I), — es ist, an diesem Maß gemessen, nichts weiter als Banausentum.

[Aspirin. Quelle: Bayer AG /

CC BY-SA 3.0.]

[Aspirin. Quelle: Bayer AG /

CC BY-SA 3.0.]

Freilich: In Zeiten, in denen der Verzicht auf historisches Bewußtsein und der Verzicht auf das daraus entspringende Problembewußtsein mit »Agilität« gleichgesetzt wird, so daß noch der kleinste Gedanke als »Unternehmensphilosophie« und die Wiederholung kurrenter Schlagwörter als »Vision« durchgehen — in solchen Zeiten macht es durchaus Sinn, mit der Behauptung hausieren zu gehen, man könne nun endlich viel besser, was die »alten« Bibliotheken niemals so richtig gekonnt hätten, nämlich einen supertollen »Service« bieten. Man blendet dann einfach die bleibenden historischen Leistungen der Bibliotheken als Vorgängereinrichtungen aus und glaubt allen Ernstes, einen völlig neuen Standort gefunden zu haben, der es endlich erlaubt, nicht mehr auf den Schultern von Riesen stehen zu müssen. Das aber ist doch bloß der Glaube von Zwergen, die kurzsichtig nur bis zur Nasenspitze sehen und in fröhlichem Plappern sich gegenseitig versichern, sie wüßten, wovon sie reden und was sie tun: Das Alte kommt weg, das Neue als Neues wird jeden Tag neu erfunden und willkommen geheißen, vor allem, wenn es sich um ein »neues Medium« handelt, eine Geschäftsgangsreform jagt die andere, »change management« gilt als selbstverständlicher Selbstzweck, und gewonnen hat, wer irgendeinen »Innovationspreis« einheimsen kann oder dank seiner »Zukunftsorientierung« und »attraktiver Serviceleistungen« zur »Bibliothek des Jahres« gekürt wird.

Vernünftig daran ist rein garnichts. Es ist vielmehr so etwas wie der Institution gewordene Boykott der Vernunft, die um die Reichweite des Wissens weiß und darum, daß ohne eine Anknüpfung an die Tradition schlechterdings nichts zukünftig Bleibendes zu leisten ist. Das sind im Grunde Selbstverständlichkeiten, die man überall dort erstaunt und erfreut zur Kenntnis nehmen kann, wo es Menschen, die etwas geleistet haben und etwas leisten wollen, auch wirklich um diese Leistung als eine bleibende geht: bei Coca-Cola, bei Beiersdorf oder bei Bayer. Von hier aus läßt sich abschätzen, wie weit ein Bibliothekswesen abfällt, in dem der Typus des reformsüchtigen Besserwissers die Macht übernimmt und sich und anderen einredet, eine historisch schwachbrüstige Einrichtung vom Typ KIMkizIKMZ könne traditionslos das Rad neu erfinden und aus dem Lameng die Zukunft des Bibliothekswesens bestimmen. Ich sag’s mal so: Im historischen Nichts gibt es keine Tradition, und wo es keine Tradition gibt, gibt es auch keine Zukunft.

[Leipzig. Quelle: Concord /

CC BY-SA 3.0.]