Bei den Grünen handelt es sich um das Musterbeispiel einer Partei, die es geschafft hat, ihre Anhängerschaft in kürzester Zeit komplett auszutauschen — und mit ihr alle Ideale, die sie groß gemacht hat. Hinter dieser Diskontinuität steckt Methode. Eine Betrachtung zum 40. Jahrestag des erstmaligen Einzugs der Grünen in den Bundestag.

Robert Habeck und Annalena Baerbock seien »grünen Nebelbomben« und als solche »das Resultat einer Entwicklung der Grünen, wie sie 1999 in einem rechtsgrünen Grundsatzpapier vorgeschlagen wurde: Der ›Muff von 20 alternativen Jahren‹ sei zu entsorgen, die Mitgliedschaft ›teilweise‹ auszuwechseln, mit den ›Geschichten von 68‹ müsse Schluß gemacht werden. Die Grünen sollten zu einer Partei ›wie andere auch‹ werden.« Neben viel Gift und Rachsucht steckt in dieser Abrechnung der Ex-Grünen Jutta Ditfurth — Titel »Das größere Übel« — ein gerüttelt Maß an historischer Wahrheit.

Großer Austausch

Der Sog, den »die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens« auf jede parteipolitische Formation mit schier atemberaubender Unvermeidlichkeit ausüben, ist seit Robert Michels klassischer Studie Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie von 1911 wiederholt belegt (und praktisch nie widerlegt) worden — so auch von den Grünen, wenn sie 1999, nach nicht einmal 20jähriger Parteigeschichte, die kein Stein des Systems auf dem anderen lassen wollte, mit aller Macht ins Establishment drängten. Diese Zeit ist ohnehin eine Wendezeit der grünen Bewegung, die ein Jahr zuvor in der rot-grünen Koalition erstmals zur Regierungsbeteiligung im Bund aufstieg — und dafür diverse Häutungen vorzunehmen bereit war.

Beim großen Austausch von Anhängerschaft und Programmatik der Grünen vollzog sich einmal mehr das eherne Gesetz von der »machtpolitisch bedingten Verschiebung idealistischer Zielsetzungen durch eine nur noch am eigenen Machterhalt interessierte Parteiclique«. Diese Erosion in ihrer Chronologie und ihren Facetten hin zum großen »Nichts« (Michael Ende) zu skizzieren, als das sich die einst ökologische und pazifistische Graswurzelbewegung heute präsentiert, hat sich dieser Text vorgenommen.

Wendungen, Beharrung und Prinzipienlosigkeit

Seit Michels’ Parteiensoziologie wissen wir, daß eine (Ab)schleifung der Ideale sowieso und unweigerlich eintritt — aber sie darf eben so lange wie möglich nicht passieren. Wer sich schon in der Opposition bis zur Unkenntlichkeit verbiegt, was soll aus dem erst werden, wenn er an den Schalthebeln der Macht sitzt?

Seit kurzem können wir zwei Generationen grüner Regierungspolitiker beurteilen. Die erste Generation, jene der Fischers, Trittins, Künasts, hat durchaus noch einen Hauch ihre Ideale in die Ministersessel hineinretten können — und sich darin gründlich verbogen. Vergleicht man ur-grüne Lebenswege, zeigen sich die Verwindungen von Joseph Martin »Joschka« Fischer wie unter einem Brennglas, während ein Mann wie Joseph Wilhelm, der Gründer des Naturkost-Unternehmens Rapunzel, ein erstaunliches Beharrungsvermögen besitzt, was innerste Überzeugungen anbelangt. Nachkriegskinder beide, Fischer Jahrgang 1948, Wilhelm 1954 — flexibel über alle Sollbruchstellen hinaus der eine, stur an Prinzipien festhaltend der andere. Ein paar charakteristische Wegmarken: Als Fischer in Frankfurt untertags mit Steinen auf Polizisten warf und des nachts mit Daniel Cohn-Bendit über marxistische Theorien räsonierte, rührte der Lechfelder Bauernsohn mit ein paar Kommunarden im schwäbischen Pestenacker Müsli in einer Badewanne zusammen. Während sich Fischer vom hessischen Turnschuh-Minister zum edel befrackten Berliner Staatsmann häutete, der als Außenminister die Metropolen der Welt beglückte, baute Rapunzel zunächst auf einem Bauernhof bei Kimratshofen, später im alten Milchwerk von Legau im Allgäu professionelle Strukturen für seine expandierende Naturkost-Produktion auf und schloß Fair-Trade-Kontrakte mit Bauern in aller Herren Länder. Und in einer Lebensphase, in der Elder Statesman Fischer vom Weltverbessern zum Welterklären überging, weil sich letztere Tätigkeit in Vortragshonoraren besser versilbern läßt, wo doch die Lobbyisten-Jobs für Siemens, BMW und RWE keine vernünftige Existenzgrundlage bieten, wird in der Welt von Joseph Wilhelm immer noch Müsli zusammengerührt — wenn auch in etwas größerem Maßstab als einst.

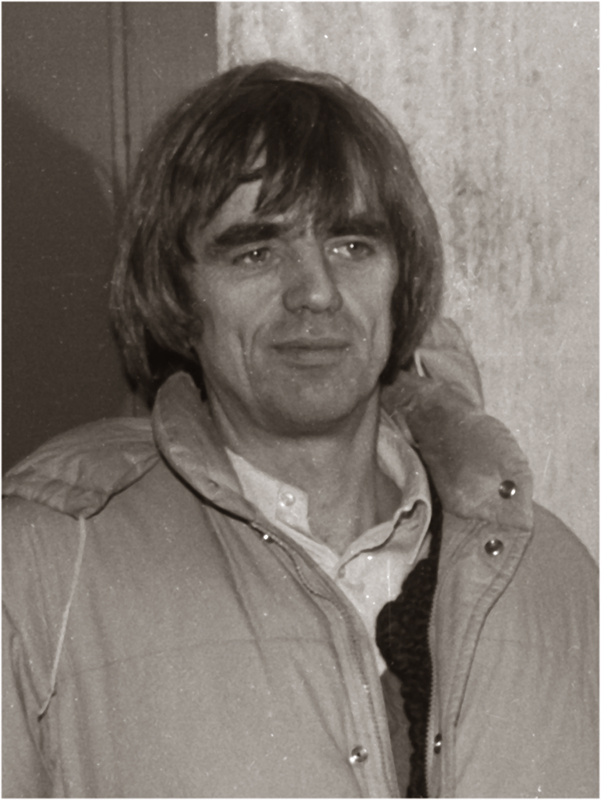

[Joschka Fischer. Quelle:

Bundesarchiv, B 145 Bild-F065084-0014 / Schaack, Lothar /

CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.]

[Joschka Fischer. Quelle:

Bundesarchiv, B 145 Bild-F065084-0014 / Schaack, Lothar /

CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.]

Die zweite Generation hat, wenn überhaupt, andere Ideale als programmatisch und medial vorgegaukelt — im Prinzip sowie im Zweifel eher: keine. Umso leichter fiel und fällt es diesen Akteuren, heute dies, morgen das als alternativlose »Werte« zu verkaufen. Beispiel: Die Habock-Baerbock-Salti zur Ukraine-Frage im Telegramm-Stil:

Der Ausgangspunkt: Grünes Wahlversprechen (Versprecher?) zur Bundestagswahl 2021 (»Bereit, weil Ihr es seid«): »Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete«.

Beginn des Ukraine-Kriegs, 24.2.2022: »Wie werden keine Waffen an die Ukraine liefern« (Habeck).

Zwei Monate später, 27.4.2022: »Baerbock verteidigt Lieferung schwerer Waffen«.

Ein weiterer Monat später, 27.5.2021: »Baerbock gegen Waffenlieferungen«.

Gleichzeitig: »Vorstoß von Grünen-Chef Robert Habeck, Waffen an die Ukraine zu liefern«. Und generell: »Habeck zweifelt jetzt am Pazifismus«.

Zur selben Zeit, explizit gegen den »Chef« Habeck gerichtet: »Baerbock beteuert grünes ›Nein‹ zu Waffenexporten«.

Ebenfalls zeitgleich: »Habeck rüstet ab: Statt Waffen nur Nachtsichtgeräte«.

Eine Woche später, 3.6.2022: »Habeck bestätigt Waffenlieferungen — Gepanzerte Fahrzeuge sind unterwegs«. Wörtlich: »Man versucht [im Bundeskabinett], die Waffen zu verstehen, ob sie wirklich helfen.« (Lehrlinge bei der Arbeit.)

Dann — am 31.8.2022 — sprach die ehemalige Kanzlerkandidatin in Prag das große Basta: »Wenn ich dieses Versprechen an die Ukrainer gebe: ‚Wir stehen so lange an eurer Seite, wie Ihr uns braucht’, dann möchte ich auch liefern, egal, was meine deutschen Wähler denken…«

Von dieser Wählerbeschimpfung, die ein Politiker der Vor-Grün-Ära nicht im Amt überlebt hätte, müssen wir zurückspulen auf Anfang. Und im Anfang war bei dieser einzigartigen Partei: der Exodus.

[Frau Baerbock. Quelle:

Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland, CC BY-SA 2.0,

via Wikimedia Commons.]

[Frau Baerbock. Quelle:

Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland, CC BY-SA 2.0,

via Wikimedia Commons.]

Exodus-Wellen

Die Geschichte der grünen Bewegung in ihrer parteipolitischen Spielart läßt sich als Abfolge massenhafter Fluchtbewegungen schreiben. Ironischerweise setzte bereits die Geburt der Partei einem in der Vorgeschichte wirkmächtigen Flügel ein jähes Ende.

23. März 1980 — Saarbrücker Gründungsparteitag (Nr. 2) führt zu Massenaustritten

Kaum gegründet, gab es die erste heftige Spaltung. Der Austritt von Herbert Gruhl wirkte wie ein Fanal, bis zu einem Drittel der Mitglieder sollen seinem Schritt gefolgt sein. Damit war Gruhl vom Fast-Gründungsvorsitzenden jäh abgestürzt zur Persona non grata. Wer war dieser Mann? Jahrgang 1921, Oberlausitzer Bauernsohn, Kriegsteilnehmer, promovierter Germanist, Mitglied des Bundestags für die CDU, die er im Streit um die Umweltpolitik verließ, als Bestseller-Autor einer »Schreckensbilanz unserer Politik« — Ein Planet wird geplündert (1975) — und Vorsitzender des jugendlichen Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND); Gründer von »Grüne Aktion Zukunft«, kurz GAZ (1978) und der ÖDP (1982), dazwischen lag seine Hebammertätigkeit bei der Geburt der Grünen.

Warum entzweiten sich Gruhl und die Grünen so rasch? Zuerst sah es wie eine innige Liebesgeschichte aus. Herbert Gruhl bemühte sich schon vor der Parteiwerdung der Grünen um politischen Einfluß für die diffuse Öko-Szene — verstreute Splittergruppen sollten gemeinsam zuschlagen. Ein Achtungserfolg gelang im März 1979 bei der Europawahl mit dem Bündnis »Sonstige Politische Vereinigung Die Grünen«. Gruhl und Petra Kelly sollten sich im Erfolgsfall das Rotationsmandat teilen — es wurde trotz Gruhls geschicktem Wahlkampfmotto »Weder links, noch rechts, sondern vorn« nichts damit. Aber am 18. Januar 1980 war es soweit — die grüne Idee wurde Partei.

[Herbert Gruhl. Quelle: ÖDP,

CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.]

[Herbert Gruhl. Quelle: ÖDP,

CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.]

Allerdings konnte sich der gärige Haufen, dem in Karlsruhe auch Joseph Beuys beisaß, außer auf die Parteigründung und die Abgrenzung von marxistischen Gruppen auf wenig einigen — und letzteres nur im Streit. So wurden die Vorstandswahlen und die Verabschiedung eines Parteiprogramms auf eine zweite Bundesversammlung im März verschoben. Erster Bundesvorsitzender wurde nicht — wie von vielen und ihm selbst erwartet — Gruhl. Er verlor gegen Dieter Burgmann, einem damals wie heute unbekannten Ingenieur, der 1999 wegen der NATO-Luftangriffe auf Serbien aus der Partei austreten sollte. (Dazu später.) Damit hatte der linke Flügel zu Beginn der Parteiwerdung den (seinerzeit starken) wertkonservativen Block düpiert. Im Rückblick verstieg sich Ludger Vollmer, »Parteigänger der ersten Stunde«, in der SPIEGEL.TV-Dokumentation Die Grünen — Von der Ökosekte zur Regierungspartei zur Aussage, »in der Anfangsphase war völlig offen, ob die Grünen eher ein emanzipatorisches, linkes Projekt würden oder ein sehr konservatives, fast ein Blut-und-Boden-Projekt« (ab Minute 1:11).

(Eine Verleumdung innerparteilicher Kontrahenten durch einen Opportunisten, der 1998 über Die Grünen und die Außenpolitik promovierte, im selben Jahr als Staatsminister ins Auswärtige Amt berufen wurde, um bald darauf seine »emanzipatorische« Politkarriere als Unternehmensberater für internationales Marketing zu versilbern.)

Auch inhaltlich zeigte sich Gruhl als Sprachrohr der konservativen Ur-Grünen enttäuscht — er kritisierte das erste Programm als »bestimmt vom Modus des Habens« (zitiert in: Unter den Karawanen der Blinden, 2005). Exodus Nummer 1 nahm seinen Lauf — viele Austrittswellen sollten folgen. Anschließend eine Auswahl der wichtigsten.

2. Dezember 1990 — Bundestagswahl erbringt Scheitern der (West)Grünen

Infolge der katastrophalen Wahlniederlage bei der Bundestagswahl 1990 kam es zur »realpolitischen Wende«, die statt dem drohenden Untergang ein Erfolgsmodell generieren sollte. Aus Protest dagegen verließ Jutta Ditfurth 1991 mit vielen anderen Sympathisanten des linken Flügels die Partei. Begründung: »Rechtsentwicklung« (in: Das waren die Grünen. Abschied von einer Hoffnung. 2000). Ditfurths späte Abrechnung haben wir eingangs kennengelernt. Sturz aus dem Parlament in die außerparlamentarische Opposition und Aderlaß an Mitgliedern hätten den Grünen im Jahr der deutschen Wiedervereinigung fast die Existenz gekostet. Man rappelte sich auf — und kam sehr bald aus der Talsohle ganz nach oben: an die Macht.

[Jutta von Ditfurth. Quelle:

Bundesarchiv, B 145 Bild-F074382-0035 / Arne Schambeck / CC-BY-SA

3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.]

[Jutta von Ditfurth. Quelle:

Bundesarchiv, B 145 Bild-F074382-0035 / Arne Schambeck / CC-BY-SA

3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.]

13. Mai 1999 — »D-Day in Bielefeld«: Grüne werden zur Kriegspartei

Joschka Fischer amtiert als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland — und kämpft mit der Beschwörung »Nie wieder Auschwitz« um Zustimmung seiner Partei zum militärischen Eingreifen in den jugoslawischen Bürgerkrieg, letztlich zur deutschen Beteiligung an der NATO-Bombardierung Belgrads und anderer Städte. Er hat damit — nach Krawallen und Farbbeutelwürfen gegen sich — letztlich knapp Erfolg. Fischers Sieg über die Friedensbewegten — ihr Wortführer ist Hans-Christian Ströbele — kostete serbischen Zivilisten, darunter mehreren Kindern, das Leben, in einem »Krieg ohne UN-Mandat«, der erstmals seit 1945 wieder deutsche Soldaten im Kriegseinsatz sieht, wie Tornadopiloten aus dem Fliegerhorst Lechfeld bei Augsburg, die »im Krieg gegen Jugoslawien [sic!] im Einsatz waren«, mit dem Ziel, »serbische Kräfte von ihrem brutalen Vorgehen in der Albaner-Provinz Kosovo abzubringen«.

Annelie Buntenbach, Galionsfigur des linken Flügels, erlebte einen »Erosionsprozeß«. Andere wie Andrea Fischer freuten sich über eine »Katharsis«. Die Gesundheitsministerin gab zu Protokoll, wie sehr sie »das Klammern an der Utopie« »erschreckt« habe (nicht die Vorstellung, was Bomben anrichten können). Die Utopisten hatten »die Schlacht um den Pazifismus verloren«. Ihr idealer Nicht-Ort wurde geräumt für betretbare Machträume: Weg von »Affekten der Protestgeneration gegen Nato und USA«, hin zur »Kriegspartei an der Seite von Nato und USA«. »Das war ein grünes Godesberg«, triumphierte Ralf Fücks, »wir müssen umdenken«. Er selbst allen voran, mutierte er doch vom Kriegsdienstverweigerer zum lautstarken Kriegsbefürworter — am sicheren heimischen Schreibtisch jedenfalls.

Einer von vielen, die die Militarisierung von Bielefeld aus der Partei getrieben hat, ist das Gründungsmitglied Eckhard Stratmann-Mertens. Zunächst wurde Attac, Gegner einer neoliberalen Globalisierung, zur neuen Heimat des Wachstumskritikers. Seine Position als Koordinator für »Alternative Weltwirtschaftsordnung« war er im April 2016 wieder los — wegen »unüberbrückbarer Differenzen« bei der Migrationspolitik.

Stratmann — ein 2015er Renegat — mutierte zum Kritiker der offenen Grenzen, die Merkels »Tage des freundlichen Gesichts« geschaffen hatten: Alles begann mit der Streitschrift Wider die Doktrin von Deutschland als Einwanderungsland als Kontrapunkt zu Daniel Cohn-Bendit, Claus Leggewie und Albrecht von Lucke. Sein Einwurf Flüchtlinge schützen — Einwanderung begrenzen. Wider die verbreitete Einäugigkeit in der Flüchtlings- und Migrationspolitik brachte dann den Bruch mit Attac.

Und das Pamphlet gegen den grünen Grundsatzprogrammentwurf, der einer »Durchmischung der deutschen Gesellschaft«, ja gar einer »Abschaffung des Volkes« das Wort rede, verstörte im Sommer 2020 die ehemaligen Weggefährten.

Ein grüner Lebensweg, der nicht geradlinig an die Futtertröge des Zeitgeistes führt — durchaus keine Ausnahme.

15. November 2001 — Bundestag beschließt Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr

Die regierenden Grünen stimmen dem US-Krieg in Afghanistan zu — und lösen erneut, wie schon beim Kosovo-Krieg, eine Austrittswelle aus.

Von nun an sollte es keine Partei im Bundestag geben, die so hartnäckig für Auslandseinsätze der Bundeswehr wirbt und ihnen so grimmig-erfreut zustimmt wie die Ex-Pazifisten.

Drift

Die Geschichte der grünen Bewegung in Deutschland ist die Geschichte einer Drift: Vom Naturschutz (konkret: Handeln) zum Umweltschutz (sprich: Reden, Fordern, Beschimpfen). Und — um nur die beiden wesentlichen Eckpfeiler grünen Selbstverständnisses zu benennen — vice versa vom Pazifismus (Reden, Blockieren, Demonstrieren) zum Militarismus (Handeln, d. h. Waffen »gut finden« und in Kriegsgebiete liefern).

[Joschka Fischer

2.0. Quelle: Michael Thaidigsmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Commons.]

[Joschka Fischer

2.0. Quelle: Michael Thaidigsmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Commons.]

In den 1990er Jahren, als die Grünen den Kinderschuhen entwuchsen und in Turnschuhen zu ersten Ministerposten schritten, tat sich in Naturschutzorganisationen ein erkennbarer Riß auf: Zwischen traditionellen Naturschützern und »modernen« Umweltschützern. Erstere pflegten Biotope und trugen Kröten über die Straße, letztere saßen in Gremien, wo man über Gentechnik debattierte, ohne Einfluß auf Entscheidungen zu haben. Praktiker vs. Theoretiker, Anpacker vs. Politisierer. Fundis vs. Realos. (Der Autor hat diese Phase als Geschäftsführer einer Bund-Naturschutz-Kreisgruppe hautnah erlebt.)

Damals muß es begonnen haben, daß politische Umweltdebatten als Surrogat für echten Naturschutz etabliert wurden — Resolutionen waren plötzlich wichtiger als konkretes Handeln. Die Überzeugung, daß Naturschutz bei jedem, der das will, selbst anfängt, geriet aus der Mode. Mit dieser neuen Art, »Umweltschutz« zu betreiben, konnte sich ein schicker »Öko-Lifestyle« etablieren. Man verleugnete die Einsicht, daß Naturschutz Ressourcenschonung bedeutet und sich nicht mit Wachstumsdiktat und Konsumzwang verträgt. Man versprach sich die Quadratur des Kreises, eine Versöhnung von Ökologie und Ökonomie: Weniger Naturbelastung trotz immer mehr Wohlstand. Ökologisch konsumieren — ein eklatanter Widerspruch, weil stets die Ökonomie der mächtigere Partner in diesem ungleichen Gespann ist. Dominant ist, wer über Kapital und Produktionsmittel verfügt — und das ist nicht die Natur.

Jeder will plötzlich zurück zur Natur, aber keiner möchte dabei mehr zu Fuß gehen. Niemand versinnbildlicht diesen Wandel besser als BAPs »Müsli-Män«, der jetzt seine einst »bläcke Fööß met nur Sandale draan« in Sneaker steckt und den »Schal vun Al-Fatah« für hippen Urban-Casual-Style eingetauscht hat. Bewohner schicker Stadtteile suhlen sich im ökologischen Wohlbehagen, wenn sie bei Allnatura vegane Kulinarik »shoppen«; sie halten sich für Naturschützer, weil sie sich ihre Amazon-Bestellung vom ausgebeuteten Fahrradkurier ausliefern lassen, solange der nur E-Bike fährt.

Ökologie im eigentlichen Sinne spielt für woke Grüne (oder grüne Woke?) keine substantielle Rolle mehr, übrig ist nur noch die Worthülse fürs politische Marketing. Die Sache selbst ist oldfashioned und gilt zunehmend als hinderlich für die erstrebte »Transformation der Welt« — die Klimaapokalypsenrhetorik war bei den Wahlen 2021 lediglich nützliches Mittel zum Zweck der Regierungsbeteiligung.

Wie es mit dem Pazifismus bestellt ist, wurde bereits dargelegt und wird notwendigerweise nochmals vertieft werden müssen. Weitere Abschiede sollten folgen.

Häutungen

Vom Müsli-Man und Ostermarschierer zum urban-woken Hipster und Kriegstreiber — kann man so den grünen Marsch durch die Instanzen in 42 Jahren beschreiben?

Ein Ethnologe, der über ein »Ökodorf« promovierte, das ihm als »sozial-ökologisches Modellprojekt« vorschwebte, »in dem nachhaltige Lebensstile gelebt werden«, in dem er mögliche Antworten auf die Bedrohung durch den Klimawandel fand, heuert gleich nach Abschluss seiner Dissertation bei der Berliner »Denkfabrik« adelphi an, wo man Regierungen »maßgeschneiderte Lösungen für globale Herausforderungen« anbietet, um dort als Projektmanager im Auftrag des Bundesumweltministeriums das Themenfeld »Prozessoptimierung, Kommunikation und Mobilisierung im (kommunalen) Klimaschutz« zu bearbeiten. Er beschreibt den kurzen Weg in die woke Karriere so:

»Vor nicht allzu langer Zeit lief ich in Sieben Linden [dem erwähnten Ökodorf] noch barfuß zur Arbeit durchs hohe Gras; mittags kamen wir zum vegan-vegetarischen Essen zusammen, und nachmittags versüßte ich mir meinen Lupinenkaffee mit Hafermilch. Heute schreite ich morgens in schicken Schuhen ins Büro; mittags sucht unser Team am Potsdamer Platz verzweifelt nach etwas Charmantem zu essen und nachmittags entfliehe ich den Büros für einen Espresso beim Italiener um die Ecke.«

Was wie eine Karikatur aus jenen Kreisen klingt, die grünen Lifestyle kritisieren, ist eine völlig ironiefreie Selbstbeschreibung. Weiter im Text: »Manchmal sitze ich auf dem rückenschonenden Sitzball meines Kollegen, starre auf meine Büropflanze und vermisse etwas vom Mut und der Freiheit der Gemeinschaften.« Der Mann kennt jedenfalls die Anforderungen unserer Zeit an jemanden, der in ihr Erfolg haben will — und den entsprechenden Sprachcode: »Gesellschaftliche Transformation betrifft nicht nur das Klima«. (Weiterem Aufstieg zu noch edlerem Schuhwerk steht nichts im Weg.)

Es spricht Bände, wenn diese grünen Häutungen im Westen der wiedervereinigten Bundesrepublik mit hohen Wahlergebnissen belohnt werden, während sich der Osten der weltfremden Anmaßung großteils heftig widersetzt — auf dem flachen Land inklusive der Kleinstädte etwa in Sachsen-Anhalt haben die Grünen keine Chance, auch nur in die Nähe der Fünf-Prozent-Hürde zu kommen, von unten gesehen.

Zur habituellen Häutung gesellt sich die inhaltliche. Aktuell begründen die neuen »Edelbellizisten« (Kay Sokolowsky), jene Bestmenschen, die wie Sascha Lobo für Friedensaktivisten nur das Schmähwort »Lumpen-Pazifisten« übrig haben, — federführend eine vom Bundespresseamt mit jährlich einer halben Million Euro geförderte Waffen-… nein: Denkfabrik namens »Zentrum Liberale Moderne«, kurz: LibMod, der die grünen Parteifreunde Marieluise Beck und Ralf Fücks vorstehen — ihren Abschied vom Pazifismus der Ur-Grünen, besser (oder: schlimmer) gesagt ihre Kriegstreiberei im Ukraine-Konflikt damit, die Freiheit zu verteidigen — mittels Sanktionen, die nur dem Sanktionierer schaden und mittels Waffenlieferungen, die dem Frieden dienen sollen. Damit der »Wertewesten« seine Freiheit bewahren kann, so die Argumentation, müssen die Insassen (früher: Bürger) ebendieses Wertewestens ihre Freiheiten aufgeben oder einschränken, was ja, so die Freiheitseinschränker, schon in der Corona-Krise bestens funktioniert habe — q.e.d. Und wer von seiner Freiheit Gebrauch machen möchte, in Sanktions- und Moralfragen anderer Meinung zu sein als die grüne Orthodoxie, dem wird seine Meinungsfreiheit wahlweise durch Canceln entzogen und/oder er landet auf dem Schafott, wo ihn das Fallbeil mit dem Verdikt »rechts« mundtot macht.

[Ralf Fücks. Quelle:

Heinrich Böll Stiftung from Berlin, Deutschland, CC BY-SA 2.0,

via Wikimedia Commons.]

[Ralf Fücks. Quelle:

Heinrich Böll Stiftung from Berlin, Deutschland, CC BY-SA 2.0,

via Wikimedia Commons.]

Also nimmt der Ukraine-Krieg den Grünen das letzte Fünkchen Pazifismus? Nein, heißt die Doktrin. Sie deuten ihn nur diskursiv um. In der Frankfurter Rundschau schreibt ein Kommentator namens »100«: »Die [waffenliefernden] Grünen folgen einem anderen Pazifismus. Einem wehrhaften, der sich Mördern entgegen stellt und Opfer beschützt.« »Wehrhafter Pazifismus« — Frieden schaffen mit schweren Waffen.

Der Bayerische Rundfunk fragt im März 2022: »Droht die Spaltung der Partei?« Nein, sagen Grüne und eine Politologin, die »keine große Welle der Empörung« sieht. Nein, sagt auch der ergrünende BR: »89 Parteimitglieder«, die »ein Ende der Waffenlieferungen fordern«, seien eine ganz kleine Clique von Abweichlern.

»Zerplatzen gerade grüne Träume?« fragt die Tagesschau Anfang April. Die Partei verteidige plötzlich, was sie immer bekämpft habe: »Gas-Geschäfte mit Autokraten. Fracking-Gas. Kohlekraftwerke als Reserve. Waffenlieferungen in Krisengebiete.« Eine Selbstaufgabe? Nein, sagt die ARD. Letzteres sei »Realpolitik statt Pazifismus«.

Merkwürdig nur, daß sich der nicht wenig grüne SZ-Journalist i.R. Heribert Prantl das Realitätsargument für die gegenteilige Position zu Eigen macht: »Man ist kein Pazifist, wenn man für Verhandlungen und für einen Waffenstillstand wirbt. Man ist dann Realist.« Noch bemerkenswerter, daß er meint, sich präventiv entschuldigen zu müssen, weil seine Position ihn in den — inzwischen — üblen Ruf des Pazifismus bringen könnte.

Realpolitik meint hier nichts anderes als eine Chiffre für Anyting goes. Es ist die elegante Umschreibung eines Offenbarungseides: Grüne Realpolitiker stehen inhaltlich nackt da. Sie haben sich in den letzten vierzig Jahren erfolgreich entblößt und dabei alles hinter sich gelassen, was dereinst ihren guten (respektive: gefürchteten) Ruf begründet hat. Und ist der Ruf erst ruiniert, sündigt sich’s ganz ungeniert.

Für diese Handlungs- und Sündenfreiheit mußte man erst einmal Tabula rasa machen. Alles Konservative, Ökologische, Linke, Pazifistische, Liberale störte. (Wenn Sie jetzt sagen, dann hätten die Grünen ja alles entsorgen müssen, was an weltanschaulichen Strömungen überhaupt zur Verfügung steht, liegen Sie richtig.)

Wenn Jutta Ditfurth 1999 eine »rechtsgrüne« Wende sah, muß man das als von ihrem Standpunkt aus gesprochen einordnen — für die ÖkoLinXin beginnt dort, wo der linke Abgrund gähnt, der rechte Rand. Ähnlich zu bewerten ist das Bonmot des Karlsruhers Jörg Rupp, der 2016 seinen Austritt mit einem »Rechtsruck« der Partei begründete: »Die grüne Pegida ist in unserer Mitte«. So zogen diejenigen ihres Weges, die links und so weltoffen wie die deutschen Grenzen bleiben wollten — und dafür bei den Grünen keine »Heimat« (Rupp) mehr sahen.

Die wirklich konservativen Ur-Grünen wie Herbert Gruhl, von genuin Rechten wie August Haußleiter, dem ersten Sprecher der Grünen vom Vorläufer »Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher« oder dem Schleswiger Öko-Bauern Baldur Springmann ganz zu schweigen, waren schon kurz nach der Parteigründung einem — nicht nur gefühlten, sondern realen — Linksruck der plötzlich parteipolitisch organisierten Graswurzelbewegung zum Opfer gefallen. So versiegte der konservative Flusslauf im einst verzweigten Delta des ur-grünen Aufbruchs.

Auf dem Weg ins Nichts mussten auch die Pazifisten bluten. Entweder sind sie ausgetreten wie Eckhard Stratmann-Mertens, der »erste grüne Redner im Bonner Parlament«, marginalisiert worden wie Hans-Christian Ströbele (dessen Tod ausgerechnet im Sommer 2022, in dem sich grüne Politiker-ks-innen geradezu überschlagen in hysterischem Geschrei nach mehr tötenden Waffen, hat einen fast gespenstischen Symbolcharakter) oder haben sich in der Wolle umgefärbt wie der maoistische Kriegsdienstverweigerer Ralph Fücks. Durchgesetzt hat sich dessen kriegslüsterner Dreisatz: »Waffen, Waffen, Waffen«.

[Hans-Christian

Ströbele. Quelle: Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia

Commons.]

[Hans-Christian

Ströbele. Quelle: Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia

Commons.]

Wie der Liberalismus abhanden kam, den der grüne Vizekanzler noch 2018 für die erneuerten Grünen lautstark reklamierte und unter dem Deckmantel »Simulative Demokratie« durch einen zentralistischen Autoritätstraum made in China ersetzt wurde, habe ich an anderer Stelle beschrieben.

Transformation

Angetreten, die Welt zu verändern — so lautete das Mantra der Grünen von Anbeginn. Seit September 2015 haben wir es schriftlich, der UN-Gipfel in New York beschloß die »2030-Agenda zur Transformation der Welt« — ein wokes Erlösungstool.

Schnell landete die Idee auch im Hirn des Chef-Grünen Robert Habeck, der sich für diese Weltumerziehungsmaßnahme maßlos begeisterte und sie nun als Bundeswirtschafts- und Weltklimaminister exekutieren darf: Er nennt die Sache (»die große Aufgabe unsere Zeit«) »große sozial-ökologische Transformation«.

Wer die Welt transformieren will, muß erst bei sich selbst anfangen mit der großen Umwandlung, die nichts übrig lassen darf an Inhalt und Substanz. Vier grüne Grundsatzprogramme markieren den Weg ins geistige Vakuum. Niemand anders als Michael Kellner führt uns durch die Geschichte dieses Kahlschlags. Als 2018 eine neue Programmschrift erstellt wurde, war er Bundesgeschäftsführer, heute verwaltet er als Wirtschaftsstaatssekretär die grünengemachte Energieleere im Hause Habeck. Sein Schnelldurchlauf zur Entprogrammatisierung:

1980, als das weltverändernde Start-Up eine Welt erblickte, in der vor lauter Waldsterben fast kein Baum mehr grünte, waren »wir Grünen ein wilder Haufen aus unterschiedlichsten Bewegungen, Ideologien und Zielen«. Der Wildwuchs wurde schnell gelichtet, um alles auf das große Ziel hinzutrimmen, den Traum eines jeden Politruks — die Partei als »Karrierenetzwerk« (Rupp). »Schon der erste Satz«, so Kellner, »zeigt unseren damaligen Anspruch: ›Wir sind die Alternative zu den herkömmlichen Parteien.‹« Daß die Grünen vor 42 Jahren mit dem fast wortgleichen Anspruch angetreten sind, den sie jetzt einer neuen Alternative höchst übel nehmen — typisch.

1993 bedurfte es eines »Grundkonsens der Allianz zwischen den westdeutschen DIE GRÜNEN und dem ostdeutschen BÜNDNIS 90«. Hier wird Kellner pathetisch, wenn er den »Bürgerrechtler*innen aus dem Osten, die den Realsozialismus erlebt hatten«, dafür dankt, wie sehr sie »den grünen Blick für die Universalität der Menschenrechte« geschärft hätten. Zwei dieser Bürgerrechtler (beide ohne Stern), Vera Lengsfeld und Ehrhart Neubert, Mitbegründer des »Demokratischen Aufbruchs« in der DDR, erlebten eine andere Realität als das Märchen, das Kellner erzählt. Bereits 1996 kehrten sie den antisozialistisch »geschärften« Grünen den Rücken, weil sie allzu deutliche Signale einer »Anbiederung« an Gegner der Menschenrechte witterten, die gewendete PDS/SED. (Später war eine rot-rot-grüne Koalition in Berlin das Ergebnis jener von Kellner gefeierten Sensibilisierung der Grünen.)

2002 — während der ersten Regierungsbeteiligung im Bund — hieß es: »Die Zukunft ist Grün«. »Der erste Satz« (weiter konnte Herr Kellner nicht lesen): »Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch mit seiner Würde und seiner Freiheit« sei »kein knackiger Wahlspruch, sondern eher ein feierlicher Offenbarungseid«. Wie bitte? Den Menschen ins Zentrum zu stellen, ist für die Grünen eine Bankrotterklärung? (Wir wollten Herrn Kellner bei seiner mühsamen Suche nach der fehlenden Energie nicht mit unnötigen Nachfragen behelligen.) Immerhin sei »die deutliche Bezugnahme auf die Präambel des Grundgesetzes kein Zufall« gewesen. Die grüne Raupe, die entschlossen war, alle Widerwärtigkeiten des Systems wegzufressen, hatte sich zu einem Schmetterling entpuppt, der seinen Platz an der Sonne beanspruchte: Mit diesem »Bekenntnis zur Demokratie und den Grundrechten« wurden »wir von der ›Anti-Parteien-Partei‹ zu einer die bundesdeutsche Demokratie gestaltende Reformpartei.« Auf Deutsch: Zu einer Partei ›wie alle anderen‹, die sich den Staat zur Beute machen wollen. Auf grün: »Mit dem Grundsatzprogramm von 2002 erklären wir den Aufbruch in eine grüne Welt von morgen.«

2020: Das Programm, an dem wir Michael Kellner »zu unserem 40. Parteigeburtstag« basteln sehen, ist schnell zusammengefasst — es »steht für eine neue Phase der Partei — sowie für den Beginn einer neuen Phase der Politik und für eine neue Epoche. Wir sollten Neues wagen, auch in Form und Stil. Denn neue Zeiten brauchen neue Antworten.« (Was mag wohl das Lieblingswort von Herrn Kellner sein?) »Europa ist die Antwort«, so plakatierte zur gleichen Zeit die SPD im EU-Wahljahr 2019. Vor der Antwort, liebe Rotgrünen, käme die Frage — wobei der Wähler bereits im Titel der neu-grünen Programmatik erfahren hätte können, was er zu gewärtigen hat, wenn er deren Verfassern seine Stimme leiht: »Veränderung schafft Halt«. Mit anderen Worten: Transformation ins Nichts.

[Michael Kellner. Quelle:

Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0, via

Wikimedia Commons.]

[Michael Kellner. Quelle:

Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0, via

Wikimedia Commons.]

Das letzte grüne Grundsatzpapier ist »ein Handbuch der Dekonstruktion«. Es stellt alles in Frage, was die Gesellschaft zusammenhält, besonders »Institutionen« (Arnold Gehlen) wie die Familie. Konsequenterweise enthält es folgende Begriffe nicht: Ehe, Kinder, Abstammung, Generationen — aber es kennt die »soziale Elternschaft«.

Lastabwurf

1999 stellte Gunda Röstel als grüne »Vorstandssprecherin« (ein Freud’scher Lapsus?) ein »Plädoyer für eine neue Umweltpolitik« vor, »die sich verstärkt an der Wirtschaft orientiert«. Es ist ein Abschiedsbrief, der »einige der überkommenen Vorstellungen von Umweltpolitik in Frage stellen« will. Es lohnt sich nachzulesen, wie dieser grüne Lastabwurf am linkesten Rand des politischen Spektrums, vom Internationalen Komitee der Vierten Internationale der trotzkistischen Weltbewegung kommentiert wurde: »Die Grünen werfen der Wirtschaft die Umwelt zum Fraß vor«.

»Überkommen«, also dem grünen Aufstieg an die Macht hinderlich, war vor allem der Kleinkrieg, den die Partei und ihr Vorfeld, Greenpeace und ZEIT etwa, gegen die Industrie führten. Ein Beispiel: Dem Kulturgut Papier hafte »ein böser Makel,« an, befand die ZEIT 1991 und fragte: »Endet der Papierhunger im Naturkollaps — so wie die Motorisierung im Verkehrsinfarkt und der unbändige Energieverbrauch in der Klimakatastrophe?« Ein Anklagepunkt: »Wasservergiftung durch Zellstoffbleiche mit Chlor.«

Ein Fall für Greenpeace. Die Öko-Aktivisten, Feindbild Nummer Eins wachstumsorientierter Branchen, überraschten den SPIEGEL mit einer Nachahmung des Magazins (»Das Plagiat«), im Gegensatz zum Original auf chlorfreiem Papier gedruckt. Mit der Titelgeschichte »Umweltkiller Druckpapier« sollte der Beweis erbracht werden, daß Magazinpapiere sehr wohl aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff herzustellen sind. Papierindustrie und Presseverlage waren düpiert und jaulten laut auf.

Mit solchen Provokationen wollten die Grünen fortan nichts mehr zu tun haben (offiziell). Man ging verbal auf Schmusekurs und hofierte »die Unternehmerschaft« als potentielle Umweltschützer — so steht es im grünen Wendepapier: »Eintreten für Umweltschutz ist heute weniger spektakulär. Rigorismus verspricht weniger Erfolg [fragt sich, für wen oder was]… Die alte Umweltpolitik lebte vom Umweltskandal… Sie setzte auf den Staat, der das Gute per Verordnung von oben durchsetzte… Die notwendigen Veränderungen ausschließlich von oben erreichen zu wollen, bedeutet, sich in einem unendlichen Kleinkrieg zu verzetteln. Erfolge sind deshalb nur durch Kooperation höchst unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure zu erzielen.«

Kooperation zwischen Grünen und der Industrie — ganz neue Töne. »In schier fanatischer Weise«, so die trotzkistische Kritik, werde »jeder Umweltgedanke den Interessen der Industrie untergeordnet«. Wie zum Hohn werde penetrant »der Modebegriff ›nachhaltig‹« bemüht, etwa unter »Neue Allianzen schmieden«: »Das Leitbild einer nachhaltigen Gesellschaft ist eine neue, sinnvolle Herausforderung für die Industrie, die gerade auf den gesättigten europäischen Märkten Innovationsinvestitionen ermöglicht.«

Die Botschaft kam an. Das Manager-Magazin jubilierte über die grüne »Trendwende« mit ihrem »wirtschaftsfreundlicheren Kurs« — welcher beinhalte: Mehr Marktfreiheit, mehr Flexibilität bei den Lohnfindungsprozessen, mehr Abbau staatlicher Regularien, mehr Privatisierung staatlicher Aufgaben.

Die grüne Hausgeschichtsschreibung neigt zu einer absurd anmutenden Verklärung: »Wut über die staatstragende Atomclique« sei eine treibende Kraft der Parteigründung gewesen — und »noch heute [2022] sind wir skeptisch, wenn Großkonzerne Allianzen mit den Regierenden eingehen.« Nur solange die Regierenden und Profitierenden nicht grüne Politiker sind — hätte der Hagiograph in grünem Dienste hinzufügen sollen.

Chef-Allianz-Bildnerin von 1999: Ausgerechnet Gunda Röstel, die bereits 2000 aus der Politik ausstieg und sich schnurstracks »der Wirtschaft andiente« (SPIEGEL), zunächst als Managerin bei einer E.on-Tochter, später im Aufsichtsrat des »stark auf Atomenergie setzenden Versorgers EnBW«. Ihr Allianzpapier — eine nachhaltige Investition in eigener Sache.

Und in der politischen Praxis? Bis zur Regierungsbeteiligung 1998 hielten die Grünen wenigstens »grundsätzlich« an der Priorität des Umweltschutzes vor Wirtschaftsinteressen fest. Bald aber holte sich Umweltminister Jürgen Trittin »eine blutige Nase«, weil er nicht eilfertig genug den Wünschen von Energiewirtschaft und Autoindustrie entgegenkam. In der Tat wurde der Atomausstieg nicht von Rot-Grün exekutiert, sondern 2011 vom Kabinett Merkel II, einer CDU/CSU/FDP-Verbindung, deren Koalitionsvertrag mit dem Wort »Wachstum« begann — ein Treppenwitz der Geschichte.

Dieses Wachstumsgebot begannen nun die grünen Wachstumskritiker zu verinnerlichen. Eine grüne Lebenslüge wurde geschaffen: Der Traum von und der Glaube an die Möglichkeit eines ökologischen Wachstums. Dazu war es notwendig, sich vorher der Konservativen zu entledigen, deren Motto lautet: »Weniger von allem«. (Wie dies gelungen ist, wurde oben beschrieben.) Es folgte eine bis heute andauernde Phase eines gefühlt nachhaltigen Lifestyle, in Wirklichkeit ein »depressiver Hedonismus« (Mark Fisher), dem urban-kosmopolite avantgarde-grüne Anywheres zu frönen begannen — unter Beibehaltung ihres Gefühls moralischer Überlegenheit gegenüber dem substantiell konservativen (in grüner Denke: ewiggestrigen) Somewhere. Die grüne Selbstzuschreibung zum postmaterialistischen Milieu erweist sich somit als Legende, mit der marketingtechnisch gepunktet werden soll.

Worin liegt der Grund für die »Raserei der Grünen, die ihre Politik stromlinienförmig den Bedürfnissen der Wirtschaft anpassen«? Eine soziologische Erklärung von links: »Das Klientel der Grünen und insbesondere ihr Führungspersonal hat in den vergangenen Jahren [von 1999 aus gesehen] direkt oder indirekt an der Aufstiegs- und Bereicherungswelle teilgenommen, von der beträchtliche Teile der Mittelschichten profitierten. Kanzler Schröder, Hombach [Kanzleramtsminister] und Finanzminister Eichel stehen für diesen Typus von Emporkömmling; sie machen keinen Hehl aus ihren Vorlieben für teure Autos und große Villen. Die grüne Schickeria möchte dem nicht nachstehen und drängt mächtig aufs Parkett.« Und dorthin kommt man nicht ohne guten Draht zur Wirtschaft. So wurde der Hedonismus zuerst rot, dann grün.

[Jürgen Trittin. Quelle:

RudolfSimon, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.]

Entrümpelung

Einer, der sich als neuer Lebemann präsentierte, hieß Jürgen Trittin. Als links-grüner Umweltminister wußte er, daß die Energiewende jeden Bürger nur den Gegenwert einer Kugel Eis kosten wird — und mutierte zum Dressman, der für Life&Style von Gala posierte, dabei über seinen Lieblingsanzug von Armani plaudernd, um auf Augenhöhe mit dem »Kashmir-Kanzler« (so Lafontaine) mitspielen zu können.

Cem Özdemir fand es »klasse, wenn auch er [Trittin] zeigt, daß wir Grünen nicht mehr die Wollsocken-Partei sind«. Özdemir war seinerzeit, 1999, einer von 50 Unterzeichnern jenes Entrümpelungsaufrufs gegen die Wollsockenträger, der Jutta Ditfurth (s.o.) so empörte.

Weg vom linken Ewiggestrigen, weg von der alternativen Bewegung und ihrem Dagegensein, hin zur Mitte und zur Akzeptanz der Machtausübung — so läßt sich der lange Text zusammenfassen, der mehr einer Kampfansage an die innerparteilichen Gegner gleicht als einem echten Strategiepapier. Auch habituell sollte ein Wandel markiert werden. Wenn es heißt: »Der Krawatten-Träger gehört genauso zu uns wie der Birkenstock-Träger«, macht der Kontext doch klar, daß letzterer als Auslaufmodell gesehen wird und ersterem die Zukunft gehören soll.

Denn der Birkenstöckler ist jener, der die Unordnung auf dem grünen »Dachboden«, wie das Parteiprogramm verächtlich genannt wird, zu verantworten hat, wo »alles, was einem früher gut gefallen hat, aber längst ausrangiert ist, landet«. Aber nun sei »eine zweite Generation nötig.« Diejenigen, die das schreiben natürlich. »Entweder wir warten nostalgisch im Muff von 20 alternativen Jahren bis der Dachboden einstürzt oder wir ziehen um.« Wohin? In eine »machtbewußte, pragmatische Positionierung«. Nicht alle können bei diesem Umzug mitkommen, es bedürfe einer »Auswechslung der Mitgliedschaft«. Wenn man anfängt, »den Dachboden auszumisten«, ist »Schluß mit dem Ritual der alternativen Bewegung: Bündnis 90/Die Grünen sind eine Partei, wie andere auch. Schluß mit den Geschichten von ’68: Hört auf, mit den Geschichten von damals zu nerven.« Ein veritabler Generationenkonflikt, eine Palastrevolte. »Ja, ihr wart für ein anderes System. Ja, ihr habt den ebenso wackeren wie erfolglosen Kampf mit dem Kapital geführt. Ja, für euch waren Unternehmer Bestandteile des Reichs des Bösen. Das war damals falsch, es ist es noch heute«.

(Am Rande bemerkt: Was nicht entrümpelt werden sollte: »die Werte unseres Grundgesetzes«. Grundrechte seien unentbehrlich »als Abwehrrechte der Bürger gegen die Willkür staatlicher Stellen«. Die meisten Unterzeichner, allen voran Katrin Göring-Eckhart, scherten sich um ihr Geschwätz von gestern wenig, als sie in der Corona-Krise zu Apologeten eines übergriffigen Staates wurden und sogar eine Impfpflicht forderten, die gegen Grundrechte verstößt.)

Eine »Spaltung der Partei«, wie die Jungrealos sie betrieben, dürfe es nicht geben. Linke Fundis wehrten sich »gegen jeden Versuch, uns aus der Partei zu drängen«. Eine »zweite Häutung der Partei« (wie sie mit der Austreibung des ökosozialistischen Flügels um Jutta Ditfurth 1991 gelang) »wird den Realos nicht gelingen«. Die Linke sollte sich täuschen. Sie wurde marginalisiert, die Pragmatiker aber haben mit ihrer Entrümpelung wunderbare Erfolge eingefahren — für sich selbst. Von den ersten Unterzeichnern wurden Tarek Al-Wazir Ministerpräsidentenstellvertreter in Hessen; Matthias Berninger Staatssekretär (Landwirtschaft), hernach Lobbyist beim Nahrungsmittelkonzern Mars Inc., jetzt bei der Bayer AG; Ekin Deligöz Staatssekretärin (Familie); Katrin Göring-Eckardt Bundestagsvizepräsidentin; Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister und Manuela Rottmann seine Staatssekretärin. (Die Leerung des Dachbodens hat sich gelohnt.)

Leere

Der marxistische Heglianer Diego Fusaro, Vordenker eines neuen Sozialpatriotismus, faßt das Problem der — nicht nur den Grünen — entgleitenden Weltanschauungen so: Man brauche heute »linke Ideen und rechte Werte, und mit linken Ideen meine ich die Verteidigung der Arbeit und der Solidarität, der Gemeinschaft und der Interessen der Arbeiterklasse. Mit rechts meine ich das Vaterland und die Familie, Ehre und Transzendenz. Nichts davon findet sich heute in der verblaßten blauen Rechten oder der neoliberalen rosa Linken, die nur Anhängsel der Kultur des Nichts des kosmopolitischen Kapitals sind.«

Während die einen versuchen, »den Vormarsch des techno-kapitalistischen Nichts aufzuhalten, indem wir unsere Zivilisation, unsere Geschichte, unsere Kultur wertschätzen«, dienen sich die entkernten, ja entleerten Grünen mit ihrem »postmodernen und nihilistischen Relativismus« jeden Tag mehr einer »Zivilisation des Nichts« an.

[Ricarda Lang. Quelle: Kasa

Fue, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.]

[Ricarda Lang. Quelle: Kasa

Fue, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.]

Nach wenigen Sekunden auf dem Bildschirm links

langsam zunehmend ein schwarzer Streifen,

etwas später rechts aussen ein fast ein Drittel

des Bildschirms breiter »Grauschleier«,

gleichzeitiges Zunehmen eines salmiakartigen Geruchs,

nach etwa 1/2 bis 3/4 Stunde Zusammenbruch des Bildes,

durch Korrigieren am Drehknopf (Hinein- oder Herausziehen)

neuerlich Bild (schlechter Qualität)

schliesslich alle Tricks sinnlos. Ende.

Thomas Bernhard