Es wird soviel fortgeworfen und verloren auf dem Weg

der

sogenannten »Zeit«, und es ist doch ganz gut,

wenn jemand da

ist, der es aufhebt. Ich denke

mir immer, daß noch einmal die

Zeit kommen wird,

in der die Menschen plötzlich entdecken

werden,

daß sie etwas verloren haben,

das hinter ihnen

und nicht vor ihnen liegt.

Ernst Wiechert: Missa sine nomine

In Uwe Tellkamps Roman Der Schlaf in den Uhren wird — in Götz Kubitscheks Nacherzählung — geschildert, »wie zäh man auf Thomas Manns ›Zauberberg‹ ansaß, den endlich erbeutet zu haben in der DDR zugleich einen Raum öffnete und eine Pflicht auferlegte: die, den Schatz zu teilen. Es gab Wartelisten für den Privatverleih, das Buch wurde behandelt wie ein rohes Ei.« Schon das Gerücht einer Neuauflage — »unterirdisch schwelend« — elektrisiert. Eine Beschaffung des Goldklumpens aber schlägt fehl: In der Warteschlange (dem »unsterblichsten aller planwirtschaftlichen Tiere«) steht man sich vergeblich die Füße platt, weil die Vorbestellungen »heillos überzeichnet« sind; selbst der Schwarzmarkt läßt die Enthusiasten im Stich.

Schließlich kann Tellkamp Vollzug melden: »Die Staatskapelle Dresden brach zu einer Tournee durch die Sowjetunion auf. Niklas, der als Vertrauensarzt mitreiste, brachte ein Exemplar des ›Zauberbergs‹ mit, hinten war der Preis eingestempelt: 1 Rubel, 25 Kopeken.« Ein Festtag, der Beginn von Lesegenuß und Schreibtischarbeit: »Das Buch wurde abgeschrieben und abgetippt, wobei das Abtippen möglichst auf bundesdeutschem Blaupapier zu erfolgen hatte, man konnte damit sieben Kopien anfertigen, nicht nur zwei oder höchstens drei wie auf [volkseigenem] Kohlepapier.«

Die »Gegengeschichte« zur Jagd nach dem Zauberberg — so Kubitschek — finde sich »im Brief eines Lesers aus München. Er schrieb, daß ihn die Kistchen und Schränkchen zunächst erfreut hätten, in denen der ein oder andere Nachbar aus der Bibliothek der verstorbenen Eltern Bücher zur Mitnahme ausstelle. Bloß habe das Schule gemacht, und dies habe nicht nur das Siechtum der Antiquariate beschleunigt: Es sei mittlerweile möglich, mit dem VW-Bus durch die Straßen Schwabings zu tuckern und ›hernach eine bildungsbürgerliche Bibliothek heimzuschleppen, in der es an nichts mehr fehlt und die zusammenzutragen einmal drei Jahrzehnte gedauert hat.‹ Er habe an einem einzigen Nachmittag die vollständige Stockholmer Ausgabe der Werke Thomas Manns eingesackt…«

Diese Geschichten zeugen davon, wie unendlich wertvoll Menschen ein Buch, ein Text sein kann — und wie wenig Wert andere demselben Objekt beimessen. Für manchen ist ein Buch wie ein unermeßlicher Schatz, Lebenselexier in schweren Zeiten, Erbauung und Trost. Anderen ist es Ballast, Altpapier, Müll, der entsorgt werden muß. Vieles, was Erben nicht mehr brauchen, landet in deutschen Großstädten heutzutage buchstäblich auf der Straße — mit Pappschild »zu verschenken«.

Bücher als Überlebensmittel…

In der Deutschen Demokratischen Republik konnte ein Monumentalroman von annähernd tausend Seiten, der mit den Worten beginnt: »Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen — nicht um seinetwillen (denn der Leser wird einen einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen in ihm kennenlernen), sondern um der Geschichte willen, die uns in hohem Grade erzählenswert scheint« und eigentlich keine Handlung enthält, zu einem Kassiber eigener Art werden, mit vielen hundert mühsam hergestellten Text-Blättern, die von Hand zu Hand gingen. Seelentrost in schlimmer Zeit, wie es Bücher immer waren — ein paar Beispiele…

Regime- und kriegskritische Sonette Reinhold Schneiders, der im Tausendjährigen Reich unter Schreib- und Publikationsverbot stand, kursierten — gedruckt im Colmarer Alsatia-Verla, der unter deutscher Besatzung widerständig blieb — heimlich, »unter der Hand« eben. (Eine Anklage wegen Hochverrats schlug das Kriegsende nieder.)

Über den Masuren Ernst Wiechert, einen der meistgelesenen Autoren seiner Zeit, dessen Werke Millionenauflagen erreichten, wußte der SPIEGEL anläßlich seines 60. Geburtstags im Mai 1947 zu berichten, »ein wie großer Trost für viele der Dichter war«. Nach einer KZ-Haft — verarbeitet im Totenwald (1946) — konnte sein Lebenssinnfrage-Roman Das einfache Leben (1939) trotz negativer Beurteilung durch die »Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums« (»zergrübelt«, »angekränkelt«, »abseitig«) erscheinen — und wurde zum Bestseller. Wiecherts scharf zeitkritische Rede an die deutsche Jugend, 1935 im Auditorium Maximum der Münchner Universität (!) gehalten, gelangte — so will es die Fama — in einem Laib Brot eingebacken nach Moskau, wo sie veröffentlicht werden konnte. Das Schicksal zweier Wiechert-Werke bildet einen Sonderfall des »Aufhebens«: Totenwald und Jeromin-Kinder, Lebensgeschichte eines ostpreußischen Waldbauernbuben, überdauerten das »Dritte Reich« als Manuskripte, vergraben auf dem Wolfratshauser Hof des Dichters.

Joseph von Eichendorff bildete Otfried Preußlers Lebensversicherung in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, in einem Russisch-Roulette, wo jeder Zweite starb: »Fernab jeder deutschen Kultur« hat der spätere Schöpfer der Kleinen Hexe Eichendorffisches »auf Papierfetzen niedergekritzelt«.1 Kopistentätigkeit aus dem Gedächtnis, ein Lyrikbuch in Auflage 1, von dem man gerne wüßte, wie viele Landser es stützte.

Vom Original kopiert, »wie man im Mittelalter literarische Texte abgeschrieben hatte«, entstand 1941 im Warschauer Ghetto ein einzigartiges Exemplar von Doktor Erich Kästners Lyrische[r] Hausapotheke.2 Marcel Reich-Ranicki hatte es irgendwo entdeckt, entliehen und weitergereicht an »ein Mädchen, das Teofila hieß« (seine spätere Frau), wonach eine illustrierte Kopie zum Geschenk an seinem 21. Geburtstag wurde. Neben Franz Werfels Vierzig Tage des Musa Dagh hielt der »Sänger der kleinen Freiheit« die Ghetto-Insassen aufrecht, in gleicher Weise wie »eine Art Robinson-Crusoe-Roman« einen eingeschneiten Siedlertreck am kalifornischen Donner-Pass im Winter 1846/7.3

Eine Schande für die Stadt München, Kästners Würdigkeit, eine Straße mit seinem Namen zu benennen, anzuzweifeln — hat es dieser Dichter doch als einziger in eine Kapitelüberschrift von Reich-Ranickis Jugenderinnerungen geschafft: »Herr Kästner, seelisch verwendbar«. Der jüdische Literatur-Papst adelt Kästner, dessen Bücher verbrannt wurden (im Beisein ihres Autors!) und dessen untadeliger Verbleib im Reich dennoch zum Stein des Anstosses wurde, als »Exilschriftsteller honoris causa«.

[Blumen im Schnee — auf dem Grab eines

Schriftstellers, dessen Bücher »emigrieren mußten« (Marcel

Reich-Ranicki): Am 7. Dezember 2023 konnte der Besucher des

Friedhofs in München-Bogenhausen nur durch die Gitterstäbe der

Pforte, die aus unerfindlichen Gründen versperrt war, auf Erich

Kästners Ruhestätte schauen. Photo: Jürgen Schmid.]

[Blumen im Schnee — auf dem Grab eines

Schriftstellers, dessen Bücher »emigrieren mußten« (Marcel

Reich-Ranicki): Am 7. Dezember 2023 konnte der Besucher des

Friedhofs in München-Bogenhausen nur durch die Gitterstäbe der

Pforte, die aus unerfindlichen Gründen versperrt war, auf Erich

Kästners Ruhestätte schauen. Photo: Jürgen Schmid.]

In einem aufgehobenen Buch, dem Tagebuch einer Wienerin über den Zusammenbruch 1945, den sie — ausquartiert — in Böhmen erlebte, schließlich diese Anekdote: Am 9. Mai 1945, im Chaos des Kriegsendes im Osten (»Die Russen kommen«), geht das Gerücht über »märchenhafte Schätze«, die abziehende Wehrmacht »in einem Wäldchen« zurückgelassen hätte: »Also los. Wir finden: Die Hälfte eines frisch geschlachteten Ochsen, eine vollkommen eingerichtete Schusterwerkstatt, Dosen mit Marmelade, Kunsthonig, Schmalz, Gummistiefel, Decken und — eine Feldbibliothek mit Büchern. Ach du lieber Gott! Die Bücher muß ich haben! Wie im Traum ist das! Spengler! Der Untergang des Abendlandes! Der mir immer unerschwinglich war! Wir nehmen, soviel wir tragen können. Käthe schimpft, weil ich mich weigere, eine Margarinedose mitzunehmen. Daß mein Spengler Fettflecken kriegt! Oder der Kleist!«4

… oder Ballast, den man abwirft

Es gehört in einer Großstadt wie München inzwischen zum Alltag, daß Kulturgut und darin gespeicherte Erinnerung in Form von Büchern für unbrauchbar empfunden, ausrangiert und auf die Straße geworfen wird. Zentnerweise landet literarische Tradition vor den Haustüren. Es ist eine regelrechte Ent-Bindung, die stattfindet, ein Abschneiden von RückBindung, damit ein Stück weit Areligiosität im Wortsinne. Und was sich alles findet: von der Theodor Storm-Gesamtausgabe in sechs Bänden mit einer Geschenkwidmung aus dem Jahr 1923 bis zu Hans Falladas Inflationsroman Wolf unter Wölfen in der »Ausgabe für die Deutsche Demokratische Republik« von 19725 — wer kann ahnen, was da für Bibliotheken zerstört wurden, wenn schon einzelne Bände, Besitzervermerke und Widmungen Geschichten erzählen könnten?

Wenn »Verzicht« als ethische Grundlage unserer Zeit, als notwendige Reaktion auf Krisen wie den »Klimawandel« propagiert wird,6 hieße das: Reduktion, Konzentration auf das Wesentliche. Nur: Was ist unwesentlich, was entbehrlich? Ein Verzicht ist gerade sehr in Mode — derjenige auf das Überlieferte. Die traurigen Reste einstiger Bibliotheken, welche in Großstadtstraßen aufgehoben werden können, künden vom Verlust geistiger Räume, von der mangelnden Wertschätzung dessen, was den Vorfahren wichtig war und was auch für die Nachgeborenen Bedeutung haben sollte.

Insofern fasziniert eingangs zitiertes Wiechert-Wort vom »aufheben«, weil es so viele Facetten besitzt. Irgendeinen Grund muß es ja haben, warum jemand fast obsessiv Dinge »aufhebt« und damit vor der Vernichtung bewahrt — halbe Bibliotheken, die nicht nur Materie sind, sondern die geistige Welt atmen dessen, der sie erworben, gelesen, damit gelebt hat. Aufheben — schon um die Rückbindung nicht zu verlieren. »Prüfet alles, das Gute aber behaltet.«

[Photo: Jürgen Schmid.]

[Photo: Jürgen Schmid.]

[Photo: Jürgen Schmid.]

[Photo: Jürgen Schmid.]

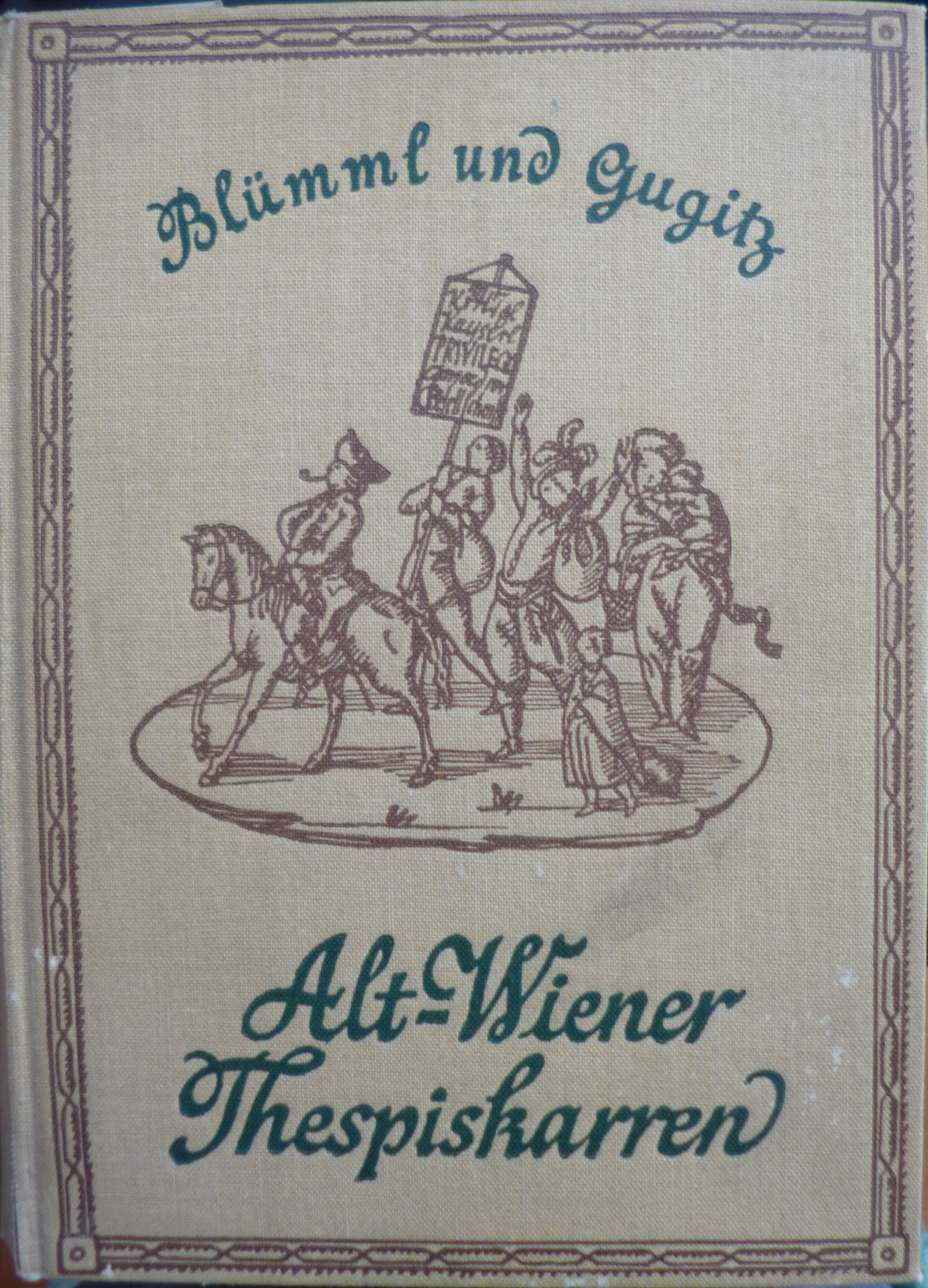

Im Westend lag an einer Straßenecke ein wunderbares Buch des Musikverlegers Bernhard Herzmansky (1888-1954), dessen Ex Libris im »Alt-Wiener Thespiskarren« ihn als Besitzer ausweist. Die Geschichte der Wandertruppen in Wien im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, in welchen kurzen Zeitraum Anstieg, Höhe und Niedergang ihrer Tätigkeit fällt, stammt aus der Feder des Musikwissenschaftlers Emil Karl Blümml (Erotische Volkslieder aus Deutsch-Österreich — nur für Gelehrte) und des Volkskundlers Gustav Gugitz, Spezialist für Volksbrauch und Gnadenstätten Österreichs sowie »Historiograph der Wiener«, lange vermögender Privatgelehrter, nachinflationär verarmter Angestellter der Wiener Stadtbibliothek, festschriftlich gewürdigt durch keinen Geringeren als Leopold Schmidt. Vielleicht würde es sich lohnen, Gugitz’ Wiener Kaffeehaus gegenzulesen zu Torbergs berühmter Tante Jolesch, dem Klassiker der Kaffeehausanekdote? Wie aber kam der »Thespiskarren« aus Wien ins Münchner Arbeiterviertel, das seit Jahren mehr und mehr gentrifiziert wird? Man konnte den, der ihn auf die Straße warf, nicht danach fragen am Fundort. Es darf spekuliert werden, ob das Buch von Herzmansky, Inhaber einer der größten Musikalienhandlungen Wiens und Verlag von Lehárs Lustige Witwe, der nach dem »Anschluß« Österreichs »ans Reich« im KZ Dachau saß und mit Berufsverbot belegt wurde, über die Münchner Dependance seines Unternehmens hierher gelangt ist.

Im kleinen Erzgebirgsdorf Wildenfels fand sich Erwin Strittmatters Pony Pedro7 — wessen Kindheit mag es begleitet haben? Des Verfassers Meisterwerk Der Laden über sein Aufwachsen in der Lausitz war und ist fester Bestandteil mitteldeutscher Bücherschränke. Pedros trefflicher Illustrator Hans Baltzer, DDR-Vorzeige-Graphiker mit idealtypischer Proletarier-Biographie: Sohn eines verarmten Tischlers verdingt sich früh als Fabrikarbeiter und Hütejunge, arbeitet sich zum KPD-nahen Drucker hoch, illustriert DDR-Schulfibeln und Kinderbücher. Im erzgebirgischen Pony liegen Zettel mit »Bibelsprüche[n]«, zuoberst »Wem Gott weit entfernt scheint« (Psalm 138).

In Bautzens Altstadt lag im Todesjahr des Autors Martin Walsers Autobiographie Ein springender Brunnen (1998) herrenlos herum, dessen erneute Lektüre zu Weiterführendem inspirierte.

In der Münchner Au wurde Heinrich Seidels Leberecht Hühnchen ausgesetzt,8 in schöner Leinenausgabe von 1932, aus der Auflage »211.–215. Tausend«, gesetzt in Fraktur, die viele nicht mehr lesen können. Seinerzeit — 1893 als Episodensammlung erschienen — ein riesiger Publikumserfolg, auch im großbürgerlichen Haushalt eines Berliner Kammergerichtsrats: »Mein Vater«, so Hans Fallada, »hatte eine besondere Vorliebe für diese[n] Behaglichkeitsphilosophen der kleinen Leute.«9 Seidels Motto könnte auch dasjenige des Volksschriftstellers Ludwig Ganghofer sein: »Aus Haß und Hader, Tageslärm und Mühn / Kommt mit mir, wo die stillen Blumen blühn!« Was ist gegen literarische Gestalten einzuwenden, die — wie Seidels Titelfigur — »die Kunst kenn[en], glücklich zu sein«, die sich nur ein »kleines erbärmliches Häuschen« leisten können, aber eine »Villa Hühnchen« daraus machen, wo man sich »sämtlicher Zonen und Klimate« erfreut: »Am Nordende« die »kalte Zone« mit »Polareis« am Fenster; südwärts »gemäßigte« Breiten, wo »tropischer Anhauch« eines Ofens »weht«, »Wendekreis des Krebses«, Tor zur »heißen Zone« mit Sofa »Kamerun«, »das zur Ruhe einladet«?

Vom ganz Kleinen aufgeschaut: Joachim Fernau, dessen Bücher in Teil 2 von Aufheben eine Rolle spielen werden, erzählt die Geschichte Ottos des Großen als »Schauspiel einer Weltreichgründung«; er sieht die Größe »eine[r] der bezauberndsten Gestalten des Welttheaters« in einer Geste verkörpert: jener des Aufhebens. Nachdem des Königs Bruder Heinrich als Usurpator gescheitert war, »warf [er] sich« dem Herrscher »zu Füßen«, den Tod erwartend. Otto aber »hob« ihn »auf«. Und als sich Ludolf nach vergeblicher »Empörung« »auf Gnade und Ungnade« ergab — »da hob Otto seinen Sohn auf«.10

Werfen wir ein Blick auf Fälle, wo es sich lohnte, am Boden Liegendes, Gefallenes also, aufzuheben, vom Boden wieder auf Augenhöhe heraufzuziehen — mitsamt persönlicher Verwobenheiten in die Geschichte von Autoren, Texten, Büchern …

[Joachim Fernaus Grab (links mit Schneehaube und

Rosenstock) auf dem alten Bogenhauser Kirchhof, dem

»Künstlerfriedhof«, über der Isar in München. Photo: Jürgen

Schmid.]

[Joachim Fernaus Grab (links mit Schneehaube und

Rosenstock) auf dem alten Bogenhauser Kirchhof, dem

»Künstlerfriedhof«, über der Isar in München. Photo: Jürgen

Schmid.]

Privatbibliothek, generationenübergreifend

Wo erkennbar ganze Bibliotheken aufgelöst werden, manchmal sehr alte Bestände, blutet das Herz dessen, der sich bedient an der Resterampe, weil er ahnt, welche Zusammenhänge da zerrissen werden. In einem Hinterhof des Westend, am Ende eines Flohmarkttages, eine Kiste — »bitte mitnehmen«. Darin ein Klassiker, den »man« haben mußte, ob man ihn gelesen hat oder nicht: Schillers ausgewählte Werke, vom Stuttgarter Goethe- und Schiller-Verleger Cotta 1867 fünfbändig besorgt.

Zeitsprung — Schiller wurde wohl jenen Kindern (Enkeln?) vermacht, die Bernhard Kellermanns Erstling Yester und Li erwarben,11 ein Jugendstil-Roman von »neoromantischer Empfindsamkeit«, der es zu 183 (!) Auflagen brachte. Eine davon stand in jener Bibliothek, die unters Volk geschmissen wurde, diejenige des Jahrgangs 1910/11 von Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane, worin der Jungautor (u.a.) die Gesellschaft von Theodor Fontane, seinem Leitstern Knut Hamsun und Jakob Wassermann teilte.12 Weiterer Weg: 1913 Der Tunnel — fortschrittskritischer »Zukunftsroman« im »Reportagestil« über ein Großprojekt, das Europa und Amerika verbinden soll: eine Million Auflage, Übersetzungen in 25 Sprachen, mehrfach verfilmt, u.a. mit Gustaf Gründgens und Jean Gabin. 1933 aus der Akademie ausgeschlossen, verfemt, sein Werk teilweise verbrannt. 1949 Volkskammer-Abgeordneter der DDR, nun Verbannung aus dem Buchhandel im Westen. Eine deutsche Biographie.13

Dann besaß der Leser, den wir hinter besagter Resterampe nur erahnen können, Paul Kellers Insel der Einsamen, erschienen 1921 in Breslau.14 Keller — Schlesier, Maurersohn, Lehrer in Breslau, gemütvoller Heimatdichter gehobener Qualität. Keller — Vielschreiber mit 38 Romanen und Erzählbänden aus 33 Jahren, die man ab und an auf Flohmärkten findet. Keller — Publikumsliebling mit Millionenauflage, verfilmt in Weimarer Republik, Drittem Reich und Bundesrepublik. Und Keller, dessen Frühwerk Das letzte Märchen Michael Ende zu seiner Unendlichen Geschichte inspirierte — beides phantastischer Realismus vom Feinsten.

Schließlich im Bestand: Die Ostereier des Augsburger Domkapitulars Christoph von Schmid (1788–1854), erstmals erschienen 1816; dann in beinahe endloser Folge jahrzehntelang neu aufgelegt.15 Es ist eine Geschichte von Flucht, vom Behütetsein bei guten einfachen Leuten, von unschuldiger Freude der Kinder. Rezensionen betonen, daß es dem Autor häufig — auch in den Ostereiern — um »Störung und Wiederherstellung des Glückes frommer Menschen«, um »das Walten göttlicher Gerechtigkeit« gehe — kaum verwunderlich bei einem katholischen Pfarrer, der Kinderbücher schreibt.

Schmid, ein »vom Publikum kanonisierter Heiliger«, weithin berühmt für seine christlichen Erbauungserzählungen »für die Jugend«, gilt als »fromm, gemütvoll, idealistisch nach dem Urteil der Zeitgenossen; kirchlich, sentimental, gegenwartsfremd nach unserem heutigen [1970] Verständnis«. Rudolf Schenda unterzog in seiner Habilitation Volk ohne Buch Volksschriftsteller wie Schmid einer beißenden Kritik — aus der Warte der Moderne: Sie »spiegelten ihren Lesern eine nicht vorhandene, unter Gottes Lenkung wohl funktionierende Welt vor.« Sie priesen — zu Schendas Verdruß — »Zufriedenheit als das unfehlbarste Glücksrezept«. Was schwebt dem Volkskundler vor — Unzufriedenheit als Lektüreziel? Offensichtlich, wenn er Volksschriftstellern vorwirft, nur »Mitleid« zu haben statt »soziale Kritik« zu üben wie (namentlich) Marx und Engels. Schenda nimmt Schriftstellern wie Schmid übel, daß ihre Werke »nie beschlagnahmt« wurden, er unterscheidet in das »Erlaubte«, was per se minderwertig sei, und das »Verbotene« als »den lobenswürdigeren Teil der populären Lesestoffe«.16 (Mache sich jeder Leser dieser Zeilen und Zitate seinen eigenen Reim daraus.)

Die »Ostereier« entstammen einer viel tieferen Überlieferungsschicht als die anderen Bücher aus dieser Bibliothek, sie signalisieren uns eine Weitergabe, vielleicht auch nur einen Transport durch Generationen. Eine intergenerationelle Bindung an Lesetraditionen wird hier greifbar, die nach zweihundert Jahren jäh abbricht. Der Mann, der die Bücher zum Verschenken herausstellte, stand im Rentenalter.

Schiller, Schmid, Kellermann, Keller — alles unglaublich populäre, in ihrer Zeit vielgelesene Autoren, deren Bücher man heute nicht mehr für kleinstes Geld verkaufen, ja fast nicht mehr verschenken kann. Kulturbruch — hier in nuce zu studieren.

Lehrerlektüre

Am Laimer Hönigschmidplatz konnte sich, wer wollte, aus Kartons bedienen, die — büchergefüllt — verwaist vor einem Einfamilienhaus mit Garten standen. Zuerst geriet mir Berlin Alexanderplatz in die Hand,17 mit einem Ex Libris; dann der Musa Dag, Sansibar, Heimatmuseum, Deutschstunde, alles mit gleichem Besitzernamen. Einfachste Recherchen nach dem Vorbesitzer brachten über eine SZ-Traueranzeige die Erkenntnis, daß es sich um Fragmente aus dem Nachlaß eines »Studiendirektor i.R.«, Lebensdaten 1936–2016, handelt; vielleicht Germanist.

Gesichert fand sich im linksintellektuellen Konvolut mit Autoren wie Alfred Döblin (linksbürgerlich), Alfred Andersch (KPD-Mitglied) und Siegfried Lenz (SPD-Sympathisant, Freund Helmut Schmidts) in Werner Bergengruens Tod von Reval18 auch ein national-konservativer deutschbaltischer Dichter, von dessen Werk der Fischer-Klappentext 1956 noch straffrei behaupten kann, es verhandle »die ewigen Ordnungen und die unauflösliche Verflechtung von Deutschtum und Christentum«. (Krieg und Frieden in Bergengruens Übersetzung sammelte ich direkt vor meiner Haustür ein.)

Ob links, Mitte, konservativ, rechts — es las »grenzüberschreitend«, wer auf sich hielt: Der linksintellektuelle Schwabinger Gymnasiallehrer, von überschwänglicher Kleist-Begeisterung getrieben eine elfte Klasse anno 1984 lesen lassend: Der zerbrochene Krug, Käthchen von Heilbronn, Prinz Friedrich von Homburg, Amphitryon und den Schülern Joachim Fernaus Rosen für Apoll empfehlend; aber zur selben Zeit auch der Münchner Historiker Karl Bosl, »autoritärer Knacker und gleichzeitig von schrulliger Liberalität, bei dem ein Kommunist promovieren konnte«, so ein Schüler. Oder der bürgerliche Volkskundler Georg R. Schroubek, in dessen Bibliothek sich Heinrich Böll und Siegfried Lenz neben Ernst Jünger (Erstausgabe des Waldgang), Gottfried Benn und Ezra Pound einreihten. Man las nicht ideologiegeleitet, sondern das, was man für gut und bedeutend befand.

Auf Pädagogen wie den Laimer Studiendirektor und den Schwabinger Deutschlehrer trifft zu, was heute von interessierter Seite nur noch als Fehletikettierung verwendet wird: sie waren linksliberal.

[Galsan Tschinags Autobiographie Kennst Du das Land

(rechts) — auf der Straße ausgesetzt als »Preisreduziertes

Mängelexemplar«, also in ähnlichem Zustand wie das Land, das dem

Tuwa-Nomaden so an Herz gewachsen ist, daß er in dessen Sprache

schreibt. — Widmung und Unterschrift des Autors (links).

Photo: Jürgen Schmid.]

[Galsan Tschinags Autobiographie Kennst Du das Land

(rechts) — auf der Straße ausgesetzt als »Preisreduziertes

Mängelexemplar«, also in ähnlichem Zustand wie das Land, das dem

Tuwa-Nomaden so an Herz gewachsen ist, daß er in dessen Sprache

schreibt. — Widmung und Unterschrift des Autors (links).

Photo: Jürgen Schmid.]

Liebe zur Sprache

Deutschland — gibt es noch. In Galsan Tschinags Autobiographie Kennst Du das Land.19 Es lag auf der Straße, wie ein 19jähriger Tuwa-Nomade 1962 aus der Mongolei nach Leipzig geschickt wird, die Landessprache erlernt, Germanistik studiert — und seither in so brillantem Deutsch schreibt, wie es kaum ein Muttersprachler vermag. Für mich als Leser des Tschinag’schen Gesamtwerks war es eine große Freude, wie mir diese Neuerscheinung eines Autors zufiel, den ich 1995 bei einer Augsburger Lesung gehört hatte — mehr altaisch singend als lesend —, und wie ich sein damals jüngstes Kind Zwanzig und ein Tag mit der Widmung: »Für Jürgen / Türgen — schnell« nach Hause tragen durfte.20

In dieser spontanen Assoziation funkelt die Freude eines Wortliebhabers an Sprache, ihrem Klang und ihren Bedeutungsebenen schön und leuchtend. »Im Schoß der Mutter Leipzig«, anfangs unter großen Schwierigkeiten, später mit Erwin Strittmatter als Mentor, lernt der junge Galsan nicht nur, mit der Großstadthölle zurechtzukommen, sondern auch eine neue Sprache, »die vor mir zunächst wie ein großes Fragezeichen gestanden« war, sich »aber bald in eine liebe Gespielin verwandelte«. Sein Erfolgsgeheimnis: Er hat »alles, was ich an Geschriebenem entdeckte, bei Schildern um mich herum angefangen, in meinen Lehrstoff verwandelt. Habe alles, was ich an Lauten, Wörtern, Sätzen hörte, kindisch-spielerisch nachgeahmt. Das Radio, das Fernsehen, die Zeitung, jeder Mensch, den ich sprechen hörte — alle, alle waren mir Lehrer.«

Deutsche Sprache — für den Neuling bald ein »Heiligtum«, das ihn erquickt: »Mit jedem neuen Wort, das in mich hineingeht, nehme ich an Gewicht und Umfang zu. Mit jedem neuen Satz, den ich bilden kann, werde ich vollständiger und kräftiger.« Ein Liebender, fast Anbetender, der herumgeht und staunt: »Wieder mal schnappe ich etwas Kostbares aus der sprudelnden Quelle der deutschen Sprache auf: Bin geschafft … Hab’s geschafft!« Sobald Galsan ein unbekanntes Wort sieht, »Pranger« etwa, nimmt er es mit nach Hause — um nachzuschlagen, Synonyme zu erkennen, Etymologien, bis hinunter zum Mittelhochdeutschen, »Wellen von Dankbarkeit rollen auf mich zu und wieder zurück auf das Buch, das die Auskünfte enthält.« Wundert es da, was er sich als erstes zulegt, »als Grundstein meiner späteren Bibliothek« — Der Große Duden, Wörter und Wendungen? Deutsche Sprache — wir dürfen sie genießen auf höchstem Niveau in Geist und Büchern eines zentralasiatischen Steppensohns, der am diesjährigen Stephanstag seinen 80. Geburtstag feiert.

Auch der Philosoph Byung-Chul Han, gebürtig in Seoul, in Freiburg zum Heideggerianer gereift, Hegelianer, Handke-Leser, tiefschürfender Kritiker von Globalismus, Neoliberalismus, Digitalismus und Coronismus spricht, schreibt und lebt Deutsch in atemberaubender Könnerschaft und Zuneigung, wie er erzählt (ab Minute 6:41), als ein Filmteam ihn an einen Lieblingsort seiner Wahlheimat Berlin begleitet, auf den St.-Matthäus-Kirchhof, wo er andächtig am Grab der Brüder Grimm verweilt: »Ich habe eine sehr intensive Beziehung zur deutschen Sprache, auch zu ihren Wörtern. Ich liebe die deutsche Sprache sehr. So pilgere ich zu diesem Ort.«

Ein buddhistischer Koreaner und ein Tuwa-Schamane — ausgerechnet diese beiden »Exoten« heben mit all ihren Büchern, Vorträgen, Lesungen etwas auf, was danieder liegt: deutsche Sprache, Kultur, Tradition.

Freiheit ist keine Metapher

»Ihr verschimmelten Affengesichter!« Solches schleuderte uns ein Benediktiner anno 1985 mit hochrotem Kopf entgegen. Wir — Abiturienten im Religionsgrundkurs einer Humanistischen Bildungsanstalt zu Augsburg — schreckten jäh auf, obschon wir klare Ansprachen gewohnt waren: »Ich spuck’ Sie an, wenn Sie nicht aufhören, so einen Mist zu reden« galt als Klassiker, hatte ein Schüler etwas hirnlos nachgeplappert, ohne sich eigene Gedanken zu machen. Doch als jemand den angegrauten Primaten lau entgegenzuhalten wagte, eine solche Invektive ginge doch etwas zu weit, kam prompt die Replik aus Richtung Tafel geschossen: »Hans Joachim Schädlich, Apfel auf silberner Schale«. Das war die ganze Erklärung für den Contenanceverlust eines Lehrers, der sich wieder völlig unter Kontrolle hatte, als er seinen Schützlingen die Literaturangabe zu seinem — nun ja — Zitat mitteilte. An diesem Tag haben wir von der Existenz eines Autors namens Schädlich Kenntnis genommen — auf denkwürdige Art aus dem Munde eines verehrten Lehrers, der für uns das Tor zur Freiheit war, der uns neue Perspektiven aufzeigte, ein Panorama des Denkens eröffnete, dessen Existenz wir zuvor nicht einmal ahnten.

Diese Geschichte berichtete ich brieflich dem apostrophierten Autor — und fuhr fort: Was, werden Sie fragen, will der Fremde von mir, wenn er mir dies alles erzählt? Der Anlass ist jener: Ich fand Sie am Dreikönigstag 2020 auf der Straße. Hätte ich Sie nicht mitgenommen, Sie wären im Münchner Nieselregen unschön durchweicht. Seit geraumer Zeit gehört es zum Urban Lifestyle, nicht mehr gebrauchte Dinge nicht in den Mülleimer zu werfen, sondern in einer Schachtel vor die Haustüre zu stellen — zur gefälligen Mitnahme durch Passanten. Auf diese Weise also kam Hans Joachim Schädlich vor ein paar Tagen erstmals zu mir nach Hause, als erbarmungswürdig schlotterndes »Preisreduziertes Mängelexemplar« — Der andere Blick (2005). Seither lese ich von einer untergegangenen Welt, von der wir jugendlichen »Westler« in den 1980er Jahren mehr raunen hörten als wußten: der DDR. Der andere Blick — schon der Titel hat mich elektrisiert, was angesichts meiner Vorrede nicht verwundern dürfte. Darin steckt ja bereits die Überzeugung von der Notwendigkeit ständigen Hinterfragens von vermeintlich Eindeutigem, die intellektuelle Pflicht zum Perspektivenwechsel

Was mich umtreibt, handelt von der Pflicht des Widerstands gegen die Feinde der Freiheit, wie Sie sie so treffend beschrieben haben: »Ein Feind ist jemand, der daran arbeitet, die Grundübereinstimmung des demokratischen Staates zu zerstören. Der ist auch mein persönlicher Feind, weil er meine Existenzvoraussetzung angreift«. Wo stehen in der Bundesrepublik des Jahres 2020 die Feinde? Gegen wen müssen wir uns heute verteidigen?

Hans-Joachim Schädlich nahm sich die Freiheit, auf mein Schreiben nicht zu antworten. Bis heute bewirbt Rowohlt Schädlichs Anderen Blick mit einer Frage von Hans Magnus Enzensberger an den Autor: »Finden Sie nicht, Sie haben genug in der Müllbeseitigung gearbeitet?« Schädlichs Reaktion: »Eigentlich hat er recht.« Was, so würde ich den Müllbeseitiger gerne fragen, wenn er denn antworten würde — was aber, wenn jemand die mentalen Relikte dessen, was Menschen erlebt und erlitten haben, partout nicht als »Müll« werten will, auch und gerade dann nicht, wenn diese Menschen eine Diktatur wie in der DDR durchleiden mußten?

[Ehemalige Pfarrkirche St. Georg in Bogenhausen,

jenem Münchner Stadtteil, in dem Joseph Ratzinger 1952 Seelsorger

war, als Vorgänger Romano Guardinis. Photo: Jürgen Schmid.]

[Ehemalige Pfarrkirche St. Georg in Bogenhausen,

jenem Münchner Stadtteil, in dem Joseph Ratzinger 1952 Seelsorger

war, als Vorgänger Romano Guardinis. Photo: Jürgen Schmid.]

Benedikts Hoffnung

Nicht nur Ererbtes landet vor der Haustür, auch Aussortiertes aus dem eigenen Leben geht diesen Weg. So fand sich kurz nach dem Tod des Papa Emeritus Benedikt XVI. im Haidhauser Franzosenviertel (44 Prozent Grün bei der Landtagswahl 2023) ein unscheinbares Heftchen Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 179, enthaltend die Enzyklika SPE SALVI vom 30. November 2007, herausgegeben von der »Deutschen Bischofskonferenz«.

Um zu verstehen, wie ein päpstliches Sendschreiben über die Hoffnung, welche der Glaube ist, als unbrauchbar auf der Straße landen kann, wandern wir nach Bogenhausen, in die Pfarrkirche Heilig Blut, wo der Pfarrer abgebrannte Kerzen vom Seitenaltar einsammelt. Er steht in der Nachfolge eines Papstes: Joseph Ratzinger war hier 1952 Kaplan; nach ihm bezog Romano Guardini das Pfarrhaus. Wir sprechen über die Nachrufe auf den Papst in der deutschen Presse. Der betagte Pfarrer (»ich bin ja ein Urgestein«) tut sich schwer, klare Worte zu finden. Aber es ist klar, was ihn bedrückt. In Benedikts Vaterland ruft man dem Verstorbenen, den der Zeitgeist haßt, nur das Schlechteste nach. Bei einem ungarischen (!) Publizisten liest man hingegen von Joseph Ratzingers Geburt am Karsamstag 1927, von seiner Taufe noch in der Osternacht im neu geweihten Wasser. Vom karsamstäglichen Gefühl, das ihn spirituell anregte. Jetzt taut der Priester etwas auf — freut sich über die theologische Anknüpfungsmöglichkeit. Der Organist übt. An der Bushaltestelle gegenüber Heilig Blut schreit ein Plakat: »Für Demokratie, Vielfalt und Klimaschutz!«

»Auf Hoffnung hin (sind wir) gerettet« — das Pauluswort aus dem Römerbrief (Röm 8,24), das Benedikt zitiert, trägt nicht mehr im technokratischen Machbarkeitswahn, wo FFF-Aktivisten sich aufmachen, »den Planeten zu retten« aus eigener Kraft. Wo statt »Entweltlichung«, die Benedikt den deutschen Katholiken in seiner Freiburger Rede 2011 ans Herz gelegt hat, mit dem »Synodalen Weg« die politisch-ideologische Totalverzeitgeistigung angestrebt wird — da muß dann eben auch Benedikts Hoffnung entsorgt werden.

Trauernde Professionen

Sicherlich ist jemand, der Dinge aufhebt, ein »Trauernder«, »der weiß, wie viel in der Geschichte schon verlorenging an Gutem, und der weiß, wieviel es kostet, das Gute auch nur ein wenig über die Zeit hinwegzuretten«. Was anderes ist schließlich die Profession eines Archäologen, Historikers, Archivars, Volkskundlers, Museumsleiters, Biographen als das: Trauern und Aufheben. Trauer muß jeder fühlende Blick auf das, was einmal lebendig war und unwiederbringlich vergangen ist, zwangsläufig auslösen. Am Aufheben sollte sich einer, der in die Vergangenheit blickt, um seinen eigenen Standpunkt zu verstehen, jeder Konservative, welchem der Auftrag »das Gute aber bewahret« eine Pflicht bedeutet, beständig versuchen.

Valentin Groebner bezeichnet seine eigene Zunft, das Historikergewerbe, als »Spezialisten für das Kaputtgegangene«. Konrad Köstlin eckte in der Volkskunde an, als er Freilichtmuseen als »Produkt eines zerstörten Landes« apostrophierte. Für Hermann Lübbe sind solche Bewahrungsinstitutionen »Erinnerungsorgane«, Sammeln ist ihm »Rettung und Notwehr«, während Odo Marquard von »Müllkippen des Ausrangierten« spricht — alles Variationen über Absinken und Aufheben.

Bei Büchern auf der Straße liegt gesunkene Materie vor dem Betrachter und Aufheber. Zwar erzählen die Fundumstände manches, deuten zumindest an — soziale Markierungen, die Stadtviertel, Straße, Haus bieten; auch das aufgehobene Buch selbst, namentlich wenn es Ex Libris, Besitzereinträge, Widmungen, Eingelegtes aufweist; manchmal die spezifische Zusammensetzung der Ensembles in den »Kistchen und Schränkchen«. Vieles aber bleibt fragmentarisch, kryptisch, verschlossen. Gesichter, Haltungen, Stimmen von Vorbesitzern sieht und hört man bei solcher Spurensuche nach vergangenem Leben, Lesen, Fühlen, Denken nicht — außer imaginär, in der Phantasie. Bei Büchern, die auf dem Flohmarkt feilgeboten werden, ändert sich das radikal: Menschen erzählen davon, von welchen Erinnerungen an ihre Vorfahren sie sich trennen. Dazu demnächst mehr im zweiten Teil von »Aufheben«.

Anmerkungen

Das Eingangszitat stammt aus: Ernst Wiechert: Missa sine nomine. München: Desch, 1950, hier in der Ausgabe Bertelsmann Lesering, 1957, S. 117. — Missa sine nomine bot eine Frau anno 2023 im bildungsbürgerlichen München-Haidhausen auf einem Flohmarkt feil, weil sie das Buch ihrer ins Altersheim gezogenen Mutter nicht brauchen konnte. Aus dem gleichen Bestand verkaufte sie Carl Zuckmayers Seelenbräu (1945) und Rosen für Apoll (1961) des Erz-Preußen Joachim Fernau, dessen Grabstätte am alten Bogenhausener Friedhof oberhalb der Isar liegt.

-

Irmhild Bossdorf: Bücher zur Herzensbildung. Wassermann, Hexe, Räuber Hotzenplotz: Zum hundertsten Geburtstag des Kinder- und Jugendbuchautors Otfried Preußler. In: Junge Freiheit Nr. 43 / 23, 20. Oktober 2023, S. 13. ↩

-

Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben. Stuttgart: DVA, 1999, S. 36-46. ↩

-

Frank X. Mullen: The Donner Party Chronicles. A day-by-day-account of a doomed wagon train 1846-1847. Nevada 1997, S. 51, 252; zitiert nach: Frank Schirrmacher: Minimum. Vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft. München: Blessing, 2006, S. 13. ↩

-

Brigitte Pohl: Fastnacht der Dämonen. Erlebnisse einer Wienerin. Leoni am Starnberger See: Druffel-Verlag, 1963, S. 43. ↩

-

Hans Fallada: Wolf unter Wölfen. Roman. Zweiter Teil: Das Land in Brand. Ausgabe für die Deutsche Demokratische Republik. Ausgewählte Werke in Einzelausgaben V. Herausgegeben von Günter Caspar. 2. Aufl. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1972. — Erstausgabe: Berlin: Rowohlt Verlag, 1937. ↩

-

Philipp Lepenies, Verbot und Verzicht. Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Suhrkamp, Berlin 2022. ↩

-

Erwin Strittmatter: Pony Pedro. Mit Illustrationen von Hans Baltzer. 7. Aufl. Berlin: Der Kinderbuchverlag, ohne Jahr. — Erstausgabe 1959. ↩

-

Heinrich Seidel: Leberecht Hühnchen. Gesamtausgabe. Stuttgart und Berlin: J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1932. Zitate S. 63, 86. — Mit Widmung »Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria in tiefster Ehrfurcht zugeeignet vom Verfasser«, obschon die Gattin Kaiser Wilhelms II. 1921 im holländischen Exil verstorben war. ↩

-

Hans Fallada: Damals bei uns daheim. Erlebtes, Erfahrenes und Erfundenes. Stuttgart: Rowohlt, 1956, S. 94. ↩

-

Joachim Fernau: »Deutschland, Deutschland über alles …« Von Null bis Heute. 13. Aufl. Düsseldorf und Wien: Econ Verlag, 1971, S. 37 f. ↩

-

Bernhard Kellermann: Yester und Li. Die Geschichte einer Sehnsucht. Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane. Dritter Jahrgang (Oktober 1910 — September 1911). Berlin: S. Fischer, (1911). ↩

-

Von Wassermann (»Mein Weg als Jude und Deutscher«), einem brillanten Stilisten (»Sprach’s und ging — einen Freund ließ er nicht zurück«), der am Ladentresen, etwa mit Caspar Hauser, erfolgreicher war als Thomas Mann, was diesen spürbar erbitterte, wurden in Haidhausen ausgesetzt aufgefunden dessen Justiz-Romane Der Fall Maurizius (1928) und Etzel Andergast (1931). ↩

-

Gertraude Wilhelm: Kellermann, Bernhard. In: Neue Deutsche Biographie, Band 11. Berlin: Duncker & Humblot, 1977, S. 470 f. ↩

-

Paul Keller: Die Insel der Einsamen. Eine romantische Geschichte. Breslau: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, 1921. ↩

-

Christoph von Schmid: Die Ostereier. Christoph von Schmid’s Ausgewählte Erzählungen für die Jugend 2. Neu herausgegeben von Josef Ambros. Wien und Leipzig: A. Pichler’s Witwe & Sohn, ohne Jahr. — Die Ausgabe ist schwer zu datieren. Nach den Lebensdaten des Herausgebers zu schließen — 1845-1923 — kann das Büchlein kaum vor 1870 erschienen sein. — Erstausgabe: Die Ostereyer. Eine Erzählung zum Ostergeschenke für Kinder. Landshut: Krüll, 1816. ↩

-

Rudolf Schenda: Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770-1910. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1970, Zitate S. 163-166, 172 f. ↩

-

Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf. Berlin: S. Fischer, (1929) ^11^1930. ↩

-

Werner Bergengruen: Der Tod von Reval. Kuriose Geschichten aus einer alten Stadt. Frankfurt am Main, Hamburg: Fischer Bücherei,

- — »Geschrieben 1931-1935«.

-

Galsan Tschinag: Kennst Du das Land. Leipziger Lehrjahre. Zürich: Unionsverlag, 2018, Zitate S. 41 f., 50, 61, 81 f., 114. ↩

-

Galsan Tschinag: Zwanzig und ein Tag. Roman. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. ↩