Von Büchern, die Epoche machten. Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897) zum 200. Geburtstag

»Mir kommt immer vor, wenn man von Schriften wie von Handlungen nicht mit einer liebevollen

Teilnahme, nicht mit einem gewissen parteiischen Enthusiasmus spricht, so bleibt wenig daran,

daß es der Rede gar nicht wert ist. Lust, Freude, Teilnahme an den Dingen ist das einzig Reelle,

und was wieder Realität hervorbringt; alles andere ist eitel und vereitelt nur.«

Johann Wolfgang von Goethe1

Dies ist keine kritische Würdigung, erst Recht kein »Abschied von Riehl«2, sondern eine ebenso neugierige wie begeisterte Wanderung3 durch das geistige Universum jenes großen Gelehrten des 19. Jahrhunderts, der am 6. Mai 1823 im rheinischen Biebrich als Schloßverwalterssohn das Licht der Welt erblickte und zu einem Nationalmonument in Person aufstieg.

[Wilhelm Heinrich Riehl. Nach einer Photographie

von Franz Hanfstaengl, München. Aus: Die Gartenlaube, 1893.]

[Wilhelm Heinrich Riehl. Nach einer Photographie

von Franz Hanfstaengl, München. Aus: Die Gartenlaube, 1893.]

Wandernd sich den Kosmos Riehl zu erschließen erscheint angemessen, war dieser zunächst und zeitlebens vor allem dies: ein ausdauernder, neugieriger, unermüdlicher Wanderer. Sodann erst Theologe und (verhinderter) Dorfpfarrer, Schriftsteller und Novellist, Musiker und Komponist, Journalist und Publizist, Volksversteher und Sozialpolitiker, Soziologe und (Kultur)Historiker, Professor und Königsberater, nicht zuletzt Begründer der Volkskunde, auch und gerade wenn diese nüchterne Feststellung als »Floskel einer an Personen fortgeschriebenen Fachgeschichte« denunziert wird und sich »immer mehr Volkskundler an dieser ›Vater-Fixierung‹ reiben«,4 was wenig aussagt über die Person der Reibung, aber mehr als den Reibenden lieb ist über sie selbst. Denn wer sich seines Faches schämt, weil es ihm nichts weiter bedeutet als ein Eingesperrtsein im selbstgezüchteten Minderwertigkeitskomplex, wer sich vom Volk soweit distanzieren muß, daß er es aus seinem Fachnamen verbannt, wer stets nur aus allergrößter Reiseflughöhe auf »die da unten« herabzublicken geneigt ist, muß in Opposition stehen zu einem, der dies alles ganz anders gemacht hat, zu einem, der »Land und Leute« aus eigener Anschauung kannte und liebte, wortgewandt Partei nahm für das Volk und als Vordenker einer »deutschen Sozialpolitik« Vorschläge für dessen gedeihliches Fortbestehen machte.

Wer in Münchner Antiquariaten, also an Riehls Wirkungsstätte, nach Werken von ihm sucht, erlebt stets dieselbe Reaktion — Kopfwiegen gefolgt von bedauerndem Kopfschütteln. Der Alteingesessenste gibt zu Protokoll, ich wäre der erste seit Jahren, der »danach« fragen würde. Nötig ist der Gang in die Buchresteverwahranstalt, weil (mit einer Ausnahme) nichts mehr aus der Feder dieses Giganten auf dem Markt ist.

Somit ist bereits angedeutet, warum Riehl des Aufhebens wert ist — weil er uns etwas zu sagen hat, von dem interessierte Kreise gerne verhindern würden, das wir es zu hören bekommen. Aufheben aber kann in diesem Falle nur heißen, Riehl in seiner Zeit zu verorten, ihm seinen Eigenwert zu belassen und erst dann und mit Bedacht zu fragen, was er uns für unsere eigene Zeit zu sagen hat.

Verortung, Auszug, Wandlung

»Wir lebten unter Trümmern.« Mehrfach ruft dieser schlichte Satz das Lebensgefühl der Menschen auf, in deren Welt Riehl 1823 hineingeboren wurde.5 Götter ohne Köpfe im Schloßpark, weggeschossen von der französischen Besatzung »in den Neunzigerjahren«, zur Zeit der Revolutionskriege also. In den Magazinen hunderte Ölgemälde, Porträts von Äbten und Prinzessinnen, »aus säkularisierten Klöstern und annectierten Schlössern« — bereitliegend zur Ausschlachtung als Packleinwand. Am gegenüberliegenden Rheinufer ein Kirchturm, dem seine Bekrönung fehlt, »eine Halbruine«. Etwas ist sichtbar zu Ende gegangen — das Alte Reich, bekannt als Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation: »Es waren die überall noch sichtbaren Kriegsspuren, welche meinem kindlichen Geiste den ersten ahnenden Blick in die Geschichte öffneten.« Rückblickend zieht Riehl eine Lehre über das Schicksal der Menschen dieser Zeit: »Wie arg heruntergekommen war ein großer Theil der Einwohner! Sie hatten es gut gehabt unter der Herrschaft des Krummstabes [so urteilt der Protestant Riehl über die Herrschaft der Mainzer Fürstbischöfe!] und darauf zu schlimm unter der Herrschaft der Franzosen.«

Wandern wir mit dem Zehnjährigen hinaus aus dem Vaterhaus in die zunächst nahe Welt und mit dem 21jährigen Fast-Theologen wieder zurück zu den Wurzeln, die niemals an anderem Ort sein können als im Volk, aus dem man stammt.

»Wir Biebricher hatten den prächtigsten Schulweg, da wir als zehnjährige Knaben das Pädagogium (die Lateinschule) zu Wiesbaden besuchten. Früh morgens halb sechs Uhr sammelten wir uns in den Gassen, […] und dann stürmte die kleine Rotte lustig vom Rhein durchs Dorf und über den Berg nach Wiesbaden, fast fünfviertel Stunden Wegs, in jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter.«6

Ein Lebensmotiv klingt an — das Gehen, untrennbar verbunden mit Lernen und Beobachten, zunächst unbewußter Beginn der Welterkundung. Die Straße als »Lernplatz«, hinsichtlich der Grammatik, die man sich gehend abfragt, aber auch als Bühne für die Begegnung mit dem Volk: Bauern auf dem Weg zum Acker, »Gemüseweiber«, ebenso zum Markt in die Stadt gehend wie Handwerker, so Schneider oder Schuster; dazu ein exotisches Einsprengsel in diese ländliche Szenerie: die Mainzer Thespiskarren mit den unnahbaren Schauspielerinnen — »Werktagsgesicht« der Straße am Morgen. Am Abend, beim Heimweg, das »Sonntagsgesicht«: Pensionierte Beamte, »Damen«, »das bunte Gewimmel der großen Kurwelt«.

Riehls Wanderleben beginnt aus Notwendigkeit geboren, aber von Beginn an voller Lust und Leidenschaft. Einer liest einen Roman vor, Riehl aber erzählt Geschichten, die er erfunden hat. Dazu natürlich: »sehen und scharf behalten, was an und auf dem Wege liegt«. Diese Sozialisation gemahnt an Afrikaner, die ihr übergroßes Talent zum Langstreckenlauf (u. a.) deshalb ausbilden, weil sie als Kinder riesige Strecken zu Fuß laufen müssen — so auch Riehl, der allerdings weniger sportlichen Ehrgeiz aus dieser Erfahrung entwickelt als vielmehr forscherischen Sturm und Drang.

Als Riehl 16 Jahre alt ist, setzt der Vater seinem Leben ein Ende. Nun will der Sohn »Dorfpfarrer« werden, einesteils der sicheren Einkünfte wegen, die ihm und der verwitweten Mutter Not tun; zum übrigen und nicht wenigen aber aus Neigung, mit dem einfachen Volke zu leben. Er durchläuft zu diesem Behufe theologische Studien in Marburg, Tübingen und Gießen — fremdelt aber durchaus mit Stoff und Geist dieses Berufes. Riehl findet mit seinen Interessen kaum Anschlußfähigkeit: »Ein älterer Westerwalder Pfarrer spottete seiner, daß er sich in den philosophischen Nebel Hegels verlöre. Als Pfarrer im Westerwald werde er genug natürlichen Nebel erleben, da sei der künstliche ganz überflüssig.« Den Theologen im Pfarramt zu abgehoben; »Wissenschaftlern« zu lebensnah denkend, zu wenig rationalitätsfromm: »Die Rationalisten machten sich über seine ›Mystik‹, die Orthodoxen über seinen ›Freisinn‹ lustig.«7 Mal zu oppositionell, mal zu staatsnah — ein Dilemma, das sich durch Riehls Leben zieht: Vielleicht — so sagte es jedenfalls mein verehrter Lehrer Pater Otmar zu St. Stephan — markiert genau dies die natürliche Position des Intellektuellen: alles aufnehmen, alles selbständig durchdenken, alles in Frage stellen, dabei nichts voreilig verwerfen und sich mit dieser Haltung fast naturgemäß zwischen allen Stühlen wiederfinden.

Dann, in Bonn, eine Begegnung seines Lebens: Ernst Moritz Arndts Vorlesung über Vergleichende Völkergeschichte — ein Nationalheiliger und heute Verfemter, dessen Name nicht mehr die Universität Greifswald benennen darf.8 Zweierlei nimmt der junge Riehl aus diesem Kolleg mit fürs Leben — Arndts Vorbild des Stils und seine Liebe zur Nation. Zu sprechen und zu schreiben »nicht im akademischen Togastil«, sondern »zündend«, »volkstümlich«, »frei von der Leber weg«. Und den Gegenstand des Interesses: eine vergleichende Betrachtung der Nationen Europas auf der Grundlage einer »Zeichnung« der jeweiligen »Charaktere in Geschichtsbildern«. Ein Funke ist entzündet, ein Entschluß rasch gefaßt: »Mich ergriff die Sehnsucht, die ganze deutsche Nation zu erforschen und nach dem Leben zu malen« — ein Vorsatz und eine Metaphorik, in der sich ein drittes Riehl’sches Moment andeutet: Der Schriftsteller, der Schreibende überhaupt, als einer, der etwas skizziert wie ein Gemälde, etwa die »Naturgeschichte des Volkes« als Haupt- und Meisterwerk in vier großen Tableaus, sprich Bänden und vielen kleineren Gemälden, vulgo: Zeitungsartikel, Novellen, Studien, bis zu den biographischen Werken seiner »Charakterköpfe«, die als Porträts nicht mit Farbe und Pinsel aufgefasst werden, sondern mit Feder und Buchstaben: »So sind mir meine journalistischen Arbeiten [und das Wandertagebuch] allezeit das gewesen, was dem Maler sein Skizzenbuch.«9

Alle diese Anregungen sollten Riehl zur Meisterschaft führen, zu durchschlagenden Erfolgen, zu denkerischen und schriftstellerischen Höhen sondergleichen; alle diese Tugenden aber sollten ihm von Gegnern negativ angelastet werden. Noch aber verweilen wir bei der Betrachtung des Riehl’schen Aufbruchs zu neuen Ufern.

In dieser Stimmung entscheidet sich Riehl im Frühjahr 1844, mit 21 Jahren, nicht Pfarrer zu werden — obwohl dies der Mutter schwer ankommt, wie er weiß — und sich »ganz dem Studium unseres Volkes und seiner Gesittung zu widmen«. Die Wanderung nach Hause besiegelt die Katharsis, entlang des Rhein, der Hochwasser führt mit wuchtigem Eisgang, ein Fußmarsch bei Sturm und Nebel, wo der Unvorsichtige vor dem Hochwasser auf einen Nußbaum flüchten muß, bevor ihn ein Mühlknecht rettet und nächtigt — ein Schlüsselerlebnis, hochsymbolisch: »Es war mir eine Lust, wider alle die Hindernisse zu kämpfen, die sich mir in den Weg stellten. Ich fühlte mich gehobenen Mutes: ich kam doch durch! Gerade so dachte ich mir meinen neuen Lebensweg; ich wollte nicht Ruhe und Sicherheit, ich wollte den Kampf herausfordern. Ich mußte immer abseits der Heerstraße vordringen, bald im Sturm, bald im Nebel; ich freute mich auf beides.« »Litterat« wolle er hinfort sein, ein Zauberwort, das ihm als »Inbegriff der freiesten Geistesarbeit, des persönlichsten Berufs« gilt, »bei welchem der Mann das Amt macht und nicht das Amt den Mann.«10

Journalismus, Revolution, Formung

Freie Geistesarbeit will finanziert sein — und so verlegt sich der junge Literat Riehl darauf, zumindest ein festes Standbein in den Journalismus zu stellen. Er schreibt für verschiedene Pressorgane, wie es seinerzeit heißt, darunter die Frankfurter Oberpostamts-Zeitung, wo er am 27. Januar 1847 »Das Krankhafte in unserer nationalen Entwicklung«11 benennt:

»Man glaubte, wenn man die Geschichte der Nation mit ihren großen Mahnungen nur recht gründlich vergäße und statt eines aus ihrem Boden erwachsenen Staatsorganismus eine politische Abstraction, den mechanisch registrirenden und administrirenden Staatsdienst setzte, käme man dem wahren Staatsideal leidlich nahe! Man faßte die Regierung wie den Gegensatz des Volkes auf (eine unselige Begriffsverwirrung), der neu entstandene Beamtenstand schloß sich collegialisch von den Bürgern ab, ja selbst das Wort ›Bürger‹ erhielt eine verächtliche Nebenbedeutung […] Das Gouvernement wahrte mit haarscharfer Berechnung alle politische, finanzielle, administrative und polizeiliche Formalitäten, aber das Substanzielle, die sittlichen Factoren des politischen Lebens, den Nationalgeist, der nur in der treuen Mitarbeit an der staatlichen Entwicklung stark und gesund sich entfalten kann, zog es nicht in den allzuklugen Calcül.«

Ausführlich läßt Riehl sodann Friedrich Giehne, Redakteur der Karlsruher Zeitung, zu Wort kommen, mit dem er bald zusammenarbeiten wird: »Durch die ideologische Auffassung des Staates ist selbst in die Opposition ein Polizeigedanke gekommen, den das für ›dunkel‹ verschrieene Mittelalter als den unerträglichsten Despotismus von sich gestoßen haben würde. Hier wird verlangt, daß man die Katholiken protestantisch […] zustutze; der Eine kann die Pietisten nicht leiden: ›der Staat soll einschreiten‹; dem Andern sind die Homöopathem zuwider: ›die Polizei her‹; ein Dritter ist der historischen Schule gram: ›die Regierung soll ihr das Handwerk legen‹; ein Vierter kann die Jesuiten, ein Fünfter die Rationalisten nicht ausstehen: ›wo bleibt der Büttel, um ihre Argumente zur Thüre hinauszuwerfen?‹ In keiner Zeit hat man mehr von Freiheit des Geistes gesprochen und in keiner Zeit haben die Parteien der Freiheit die Freiheit der Parteien schonungsloser mit Füßen getreten.«

Riehl selbst schließt: »Sobald es uns gelingt, die Tüchtigkeit der Gesinnung vor die politische Werkheiligkeit zu stellen, den Staat als ein Institut zur Centralisation der politisch-sittlichen Thatkraft des nationalen Geistes anzusehen, werden wir finden, daß wir am Ende gesunder sind, als wir selber glauben mögen.«

Soweit die Standortbestimmung zweier konservativer Publizisten am Vorabend der Revolution 1848. Diese erlebt Riehl in Wiesbaden als Herausgeber der regierungsamtlichen Nassauischen Allgemeinen Zeitung, als Parteigänger der »Gemäßigten«, die gegen revolutionäre Tendenzen jene »Mächte der Beharrung« vertreten, denen Riehl bald einen gewichtigen Teil seiner großen Studie Die bürgerliche Gesellschaft widmen wird. Am 5. April 1848 erscheint sein Leitartikel »Die Republikaner in Wiesbaden und die demokratisch-monarchistische Partei«: »Das Volk soll souverän sein, aber der Fürst soll das lebendige Sinnbild der Volkssouveränität sein, damit sich nicht eine Willkürherrschaft breit mache, der Thron soll niemals ledig bleiben, damit sich nicht Hunderte die Köpfe zerschlagen, weil sie alle hundert zugleich auf demselben sitzen wollen.« Gleichzeitig veröffentlicht Redakteur Riehl ein Programm für oben genannte Partei: »Wir halten diejenige Staatsform für die beste, welche sich ohne gewaltsame Zerstörung der gegenwärtigen Verhältnisse ausführen läßt, die Rechte des Volkes sichert, Lasten und Steuern so leicht als möglich macht, jedem das reichste Maß der Freiheit gewährt, Person und Eigentum kräftig stützt.«12 Der solches schreibt und fordert, sagt von sich selbst, er wäre immer schon konservativer Natur gewesen, aber 1848 habe ihm diesen Standpunkt bestätigt und dessen Notwendigkeit klar zum Bewußtsein gebracht.

Wir erleben Riehl in dieser Zeit als einen Journalisten, der zu seiner Verbitterung stets mit den »Feigheiten, Dummheiten und Böswilligkeiten der Zensoren« (Geramb) zu kämpfen hat; der — mit der musikalischen Leitung des Hoftheaters in Wiesbaden betraut — »die Grille hegte, daß die Bühne ein Tempel der Kunst und nicht der Parteipolitik sei«;13 der sich in seinem Jugendroman Eisele und Beisele über »prahlerische Jubelfeste der Geldherrschaft« echauffiert, denen er als junger Redakteur beiwohnen darf (in seiner Sicht: muß), »die widerlichsten Komödien unter den Trauerspielen des Elends und der Armuth, die alle Tage auf den Gassen und in den Hütten gegeben werden«14 (eine Szenerie wie in Jochen Kleppers Vater, worin er den Soldatenkönig beim Blick auf die sündhaft teure Döschensammlung seiner Frau, die ihrer Ansicht nach ›à la mode‹ sei, sagen läßt, in Preußen wäre gerade Hunger à la mode); den »ein solcher Ekel vor all der Agitation und Volksrednerei« ergreifen kann, daß er — obwohl als Redner einer politischen Versammlung angekündigt — »an der Tür des überfüllten Saales kehrt machte und spornstreichs nach Hause lief, wo er mit seiner Frau [einer Opernsängerin] musizierte.«15 (Wie viel Talent einmal im Volk war — in der Spitze wie in der Breite. Riehl ist mit seiner Begabung nicht nur für die Wissenschaft und Schriftstellerei, sondern auch für das Musikalische — er spielte Klavier und Geige — ein beredetes Beispiel dafür; E.T.A. Hoffmann dürfte der König der Talente sein: Als Jurist, der er zeitlebens mit Könnerschaft war, ist er einer der begnadetsten Schriftsteller seiner Generation, Musiker und Komponist von höchstem Geblüt ebenso wie ein fulminanter Zeichner. Warum gibt es diese Talente nicht mehr?)

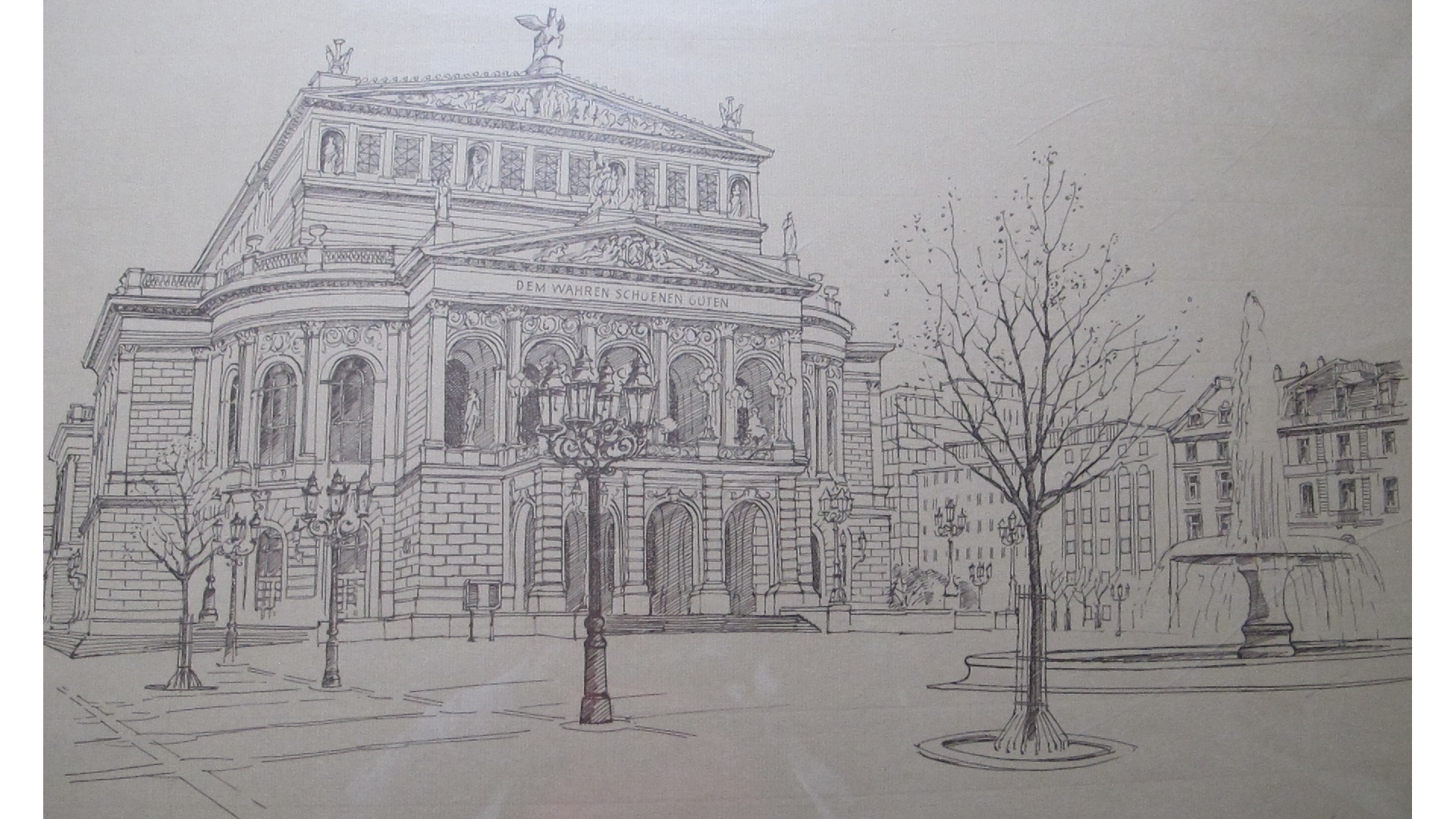

[Opernhaus Frankfurt am Main, wo Riehl die

Sängerin Bertha von Knoll kennenlernt, die 1846 seine Frau fürs

Leben wird. Flohmarktfund in München-Gern, 2023.]

[Opernhaus Frankfurt am Main, wo Riehl die

Sängerin Bertha von Knoll kennenlernt, die 1846 seine Frau fürs

Leben wird. Flohmarktfund in München-Gern, 2023.]

Geburt der »Naturgeschichte des Volkes« aus dem Geist Augsburgs

Als »glücklichste Zeit« seines Lebens bezeichnet Riehl die Jahre in Augsburg, wo er zwischen 1851 und 1854 Redaktionsmitglied der Allgemeinen Zeitung ist — er sollte der »schönsten Stadt in Deutschland« (Robert Peel) in seinen »Culturstudien aus drei Jahrhunderten« (1859) eines der wundervollsten Denkmäler setzen, die »unsere schwäbische Reichsstadt« (so Riehl im Brustton des Zugehörigkeitsgefühls) je sah.

In welches Umfeld gerät Riehl mit seinem Umzug an den Lech? In eine Stadt mit der reichsten Geschichte, die eine Stadt in Deutschland überhaupt haben kann. Alleine die zwischen Naivität in der Bewunderung von Überfülle und intellektueller Hilflosigkeit oszillierenden »Brands« des touristischen Stadtmarketings belegen diese Feststellung zur Genüge: Römerstadt, Fuggerstadt, Stadt der Renaissance, Friedensstadt, Mozartstadt, Brechtstadt. (Für Vollständigkeit dieser Liste wird keine Gewähr übernommen.) Den Gipfelpunkt einer »urbanen, metropolegebundenen Tradition an Kenntnis, Bildung, Takt, Geschmack, Selbstbewußtsein und Kultur« (Karl Heinz Bohrer) markiert sicherlich jene Elite (hier stimmt der Begriff), der sich unter humanistischen Vorzeichen in der Stadt versammelt — Kardinal Peter von Schaumberg nebst einigen Domherren am fürstbischöflichen Hof, Dominikanerprior Johannes Faber, der Kaufmann Sigismund Gossembrot, seines Zeichens Bürgermeister, Stadtarzt Hermann Schedel, die Stadtschreiber Valentin Eber und Konrad Peutinger, in Italien ausgebildete Juristen. Diese Doctores bilden auch jene Schicht, die dazu beiträgt, daß Augsburg mit Fug und Recht als die Verlags- und Druckerstadt des 16. Jahrhunderts bezeichnet werden kann.

Als Riehl an den Lech zieht, sind die Tage von Glanz und Gloria aber bereits gezählt. Der Magnet der Residenzstadt München zieht an, was Rang und Namen hat — und Augsburg gerät mehr und mehr in den langen Schlagschatten dieser neuen Metropole — ohne die Vitalität, Geist zu erzeugen und bar der alten Strahlkraft, Geist an sich zu binden. Mit einer Ausnahme, die ihr glücklich zufällt: Das Stuttgarter Verlagshaus Cotta, Heimat Goethes und Schillers, verlegt 1807, um der württembergischen Zensur zu entkommen, die Redaktion ihrer Allgemeinen Zeitung nach Augsburg. Seither ist die Schwabenmetropole der Ort, an dem Heinrich Heine seine Korrespondentenberichte aus Paris einrücken läßt und überhaupt eine illustre Schar an Geistesgrößen veröffentlicht. Im 19. Jahrhundert verdankt die geistig arg herabgesunkene Stadt fast ausschließlich dieser Zeitung ihre Anziehungskraft auf intellektuelle Köpfe. Heute erscheint dort mit der Augsburger Allgemeinen ein derart indiskutables Monopolblatt, daß sich um Geist niemand mehr Gedanken machen muß.

Der Ruhm der »Allgemeinen Zeitung von Europa« (Heine) allerdings lebt weiter in Publikationen wie Heines Französische Zustände (1833), die seine Berichte für das Augsburger Blatt bündeln oder in den Rußland-Korrespondenzen des Deutschbalten Aurelio Buddeus. In Liselotte Lohrers Cotta-Festschrift erfährt man auch, wie sehr Friedrich Lists epochales Werk Das nationale System der politischen Ökonomie (1841) aus seiner Mitarbeit an Cottas Zeitung geschöpft ist, wenn der Autor sich ausdrücklich bei deren Chefredakteur dafür bedankt, daß er viele seiner Gedanken und Thesen »in seinem berühmten Blatte« publizieren und erproben durfte.

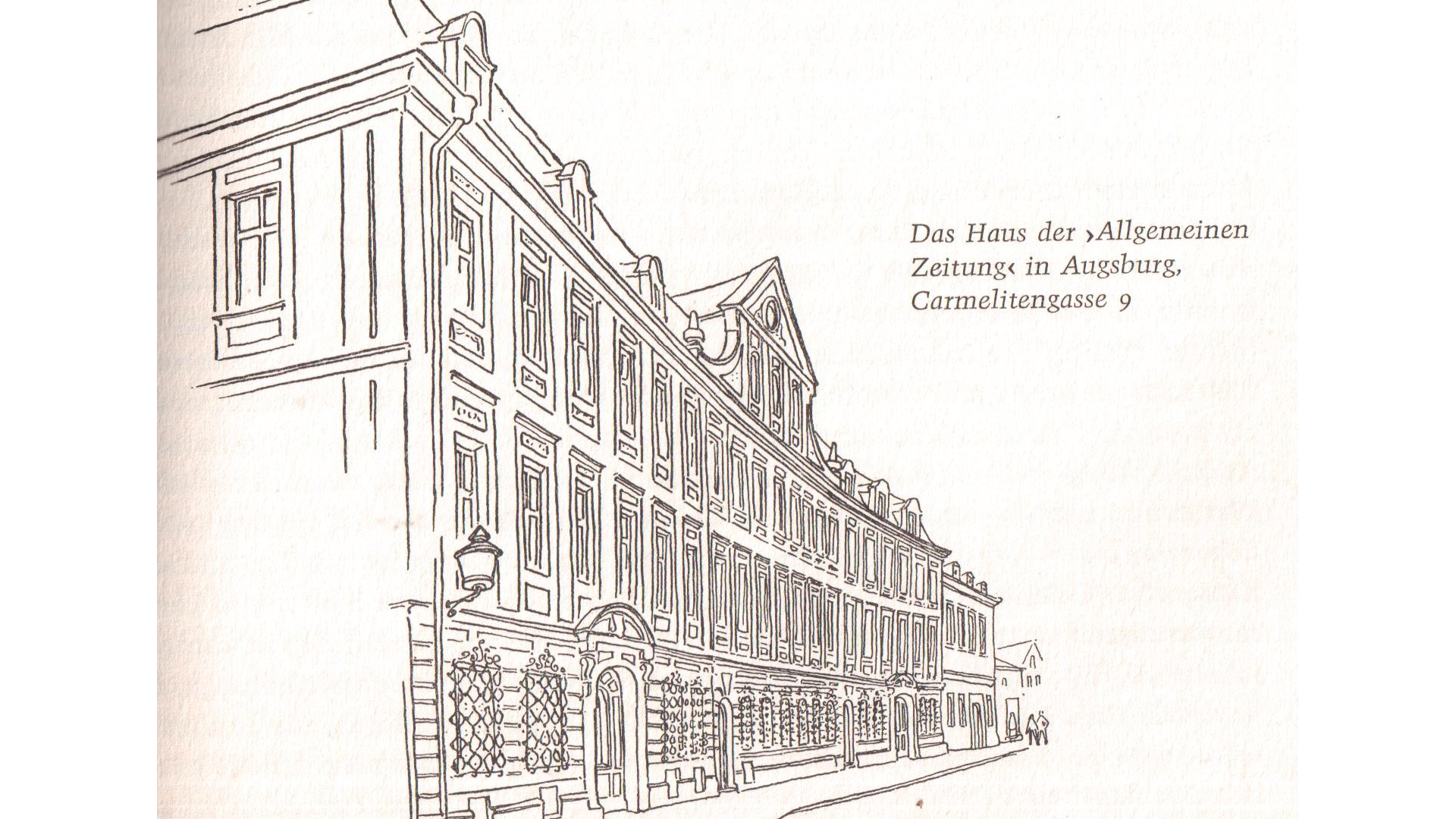

[Redaktionssitz von Cottas Allgemeiner

Zeitung in Augsburg — Wilhelm Heinrich Riehls publizistische

Heimat von 1851 bis 1854.16]

[Redaktionssitz von Cottas Allgemeiner

Zeitung in Augsburg — Wilhelm Heinrich Riehls publizistische

Heimat von 1851 bis 1854.16]

Auch für Riehl — Artikel von ihm erscheinen nicht nur in der Allgemeinen Zeitung, sondern auch in Cottas Deutsche[r] Vierteljahrsschrift, zumal solche, die im Sinne des erwähnten »Skizzenbuchs« jene Bücher vorbereiten, die Riehls Ruhm begründen — wird die Begegnung mit der Verlegerpersönlichkeit Georg von Cotta bestimmend für seinen weiteren Lebensweg, ebenso das intellektuelle Umfeld, das dieser wie ein Magnet an sich zieht. An Riehl schreibt der Verleger später: »Ich werde die Freude mit in’s Grab nehmen zu List’s National-Öconomie, wie zu Ihrer bürgerlichen Gesellschaft, einen wenn auch sehr leisen doch geistig (nicht mercantil) buchhändlerischen Anstoß gegeben zu haben.«17

Zwischen 1845 und 1862, als Riehl in Augsburg an Cotta’s Hofe weilt, erscheinen in dessen Verlag die fünf gewichtigen Bände des Kosmos — Entwurf einer physischen Weltbeschreibung von Alexander von Humboldt, konzipiert als »Gesamtschau« über »die Erscheinung der körperlichen Dinge in ihrem Zusammenhange, die Natur als durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes«. Ein Ereignis, das in zweifacher Weise wegweisend für Riehl wird: Als Ansporn, es dem berühmten Autor an Publikumswirkung gleichzutun. Denn der Kosmos »machte beispiellose Sensation«, die Cotta’sche Buchhandlung erlebt einen »Sturm«, man muß sich — so Cotta selbst — »gegen das Andrängen der Nachfragenden und Abholenden in Vertheidigungs-Stand sezen [sic!], um nicht beraubt zu werden. […] Es wurden regelrechte Schlachten geschlagen [Pakete, die nach Petersburg bestimmt waren, oder nach London, geradezu geplündert], um in den Besitz dieses Werkes zu kommen«18 — Szenen, wie man sie zuletzt beim Erscheinen neuer Harry-Potter-Bände erlebte, bevor dessen Autorin behauptete, Frauen seien Frauen. Besonders aber die Anregung, eine ähnliche Gesamtschau für das Leben des deutschen Volkes zu versuchen, wozu Riehl bereits reichlich Vorarbeiten (»Skizzen«) geleistet hat. Auf diesem Boden entsteht Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Social-Politik — in vier Bänden:

1. Land und Leute, 1854

2. Die bürgerliche Gesellschaft, 1851

3. Die Familie, 1855

4. Wanderbuch, 1869

»In ›Land und Leute‹ legte ich die Methode meiner naturgeschichtlichen Volksstudien dar und bezeichnete sogleich in der ethnographischen Dreigliederung Deutschlands die natürliche Vorbedingung der Verschiedenheit des Volkslebens wie der sozialen Standpunkte. Die ›bürgerliche Gesellschaft‹ suchte die großen Naturgruppen des Volkes auf, welche durch Stand und Beruf, Sitte und Lebensart gegeben sind, den Staat und sein Rechtsleben noch nicht voraussetzen. […] Die ›Familie‹ ist der Urgrund aller organischen Gebilde in der Volkspersönlichkeit.«19

Land und Leute, ganz und gar ein Augsburger Kind, einziges der Riehl’schen Werke, das dank des Manuscriptum-Verlags im Handel erhältlich ist, »im Zeitalter des Globalismus eine überaus erhellende und heilsame Lektüre«. Das Buch zeige mit seinem »Plädoyer für das Individuelle, Ungleiche, Lokale, Besondere und Nachhaltige« »eindringlich«, so der Verlag, »daß es zum allumfassenden rationalistischen Machbarkeitsanspruch, der sich heute in Politik und Wissenschaft gleichermaßen dokumentiert, sehr wohl bedenkenswerte Alternativen gibt.«20

Getreu den Anregungen seines Lehrers Ernst Moritz Arndt, setzt Riehl »den Nationalcharakter der europäischen Völker in eine unmittelbare Beziehung zu der sie umgebenden Umwelt: Charakteristische Landschaften der Engländer und Franzosen seien der gezähmte Park und das gerodete Feld, deren Gegenbild er in der Wildnis des deutschen Waldes sah.« Er konstatiert, wie wichtig es sei, daß es als »notwendige Ergänzung zu dem kultivierten Feldland« noch »Wildnis« in Deutschland gäbe, »Walddörfer« etwa oder »Sanddünen, Moore, Heiden, die Felsen- und Gletscherstriche«. Es gehöre »zur Kraftentfaltung eines Volkes, daß es die verschiedenartigsten Entwicklungen gleichzeitig umfasse. Ein durchweg in Bildung abgeschliffenes, in Wohlstand gesättigtes Volk ist ein totes Volk, dem nichts übrig bleibt, als daß es sich mitsamt seinen Herrlichkeiten selber verbrenne wie Sardanapal.« Jener sagenhafte assyrische Herrscher, so will es die Überlieferung bei Diodor, galt als Urbild eines genußsüchtigen Weichlings. Solche Sardanapals, neudeutsch: Hedonisten, dem Natürlichen entfremdete Menschen zu erzeugen wäre einfach: »Rottet den Wald aus, ebnet die Berge ein und sperret die See ab, wenn ihr die Gesellschaft in gleichgeschliffener, gleichgefärbter Stubenkultur ausebnen wollt!«21

»Hier werden sein Hang zu subjektiven Generalisierungen und sein Konservativismus ersichtlich«, so faßt die Wikipedia die wesentliche Kritik an diesem Ansatz zusammen — »subjektiv« hier eingesetzt als Denunziationsvokabel ohne sonstigen Sinn. (Wir werden in der nächsten Folge von »Aufheben« einen weiteren »Subjektiven« kennenlernen, den schlesischen Volkskundler Will-Erich Peuckert (1895-1969), dem man nachrief, »subjektiv« zu sein.)

Riehl will, so Heinrich von Srbik, »den ›Stand der Standlosen‹, die Arbeiter, zum echten vierten Stand und zum Teilhaber der nationalen Ehre machen«.22 Nachdem dieser Gedanke in der »Bürgerlichen Gesellschaft« publizistisch grundgelegt ist, wird er in dem Moment, als Riehl Zugang zur Macht hat, praktisch wirksam in »Vorschläge[n] in der Proletarierfrage« für König Maximilian II. mit dem Ziel einer »sociale[n] und sittliche[n] Hebung der Arbeiter«. Grundgedanke dabei: Arbeiter nicht zu Almosenempfängern zu degradieren, sondern »in den Stand setzen, daß er die Unterstützung selber zu erwerben und zu verdienen vermöge«, etwa durch Beihilfen zur Einrichtung von Brennholz- und Kleidermagazinen, oder die Unterstützung von Consumvereinen, die genossenschaftlich organisiert sind.23 Hier erweist sich der konservative Sozialpolitiker Riehl als erstaunlich »modern«, erinnert der Gedanke doch sehr an Konzepte wie »Handlungsfähigkeit« sozialer Unterschichten und deren »Selbstermächtigung«, die 150 Jahre später in der Volkskunde ventiliert werden.24

Selbst die linksdrehende Wikipedia muß einräumen: »Riehl wandte sich nicht gegen jegliche Entwicklung aus den Städten. Er konstatierte, daß ›Trägheit‹ im sozialen Konservatismus der bäuerlichen Bevölkerung und ›Bewegung‹ in der progressiven Haltung der Stadtbewohner in gleicher Weise grundlegend für die Gesellschaft seien.«

Doch gelte er als führender »Wegbereiter der Legende von der patriarchalisch-idyllischen Großfamilie als typische Lebensform der vorindustriellen Ära, die erst durch die beginnende Industrialisierung zerstört worden sei, die es aber nach heutiger Erkenntnis in dieser Form und Verbreitung nicht gegeben hat. In Die Familie trat Riehl 1855 erstmals mit seinem familiensoziologischen Programm vor die Öffentlichkeit und begründete damit die Legende von der vorindustriellen Großfamilie im ›ganzen Haus‹, wobei er Wunschvorstellungen nach rückwärts in die Vergangenheit projizierte und diese anschließend zur Grundlage seiner ›Erkenntnisse‹ machte.« Ausgerechnet jene, die alles das, was sie Riehl vorwerfen, selbst zur Meisterschaft getrieben haben, kritisieren Rückprojektionen eigener Wunschvorstellungen in die Geschichte, emanzipationswütige Feministinnen etwa, die eine »Mutterrolle« der Frau nicht als naturgegeben akzeptieren — und prompt »herausfinden«, daß diese »Rolle« eine Erfindung des Patriarchats zur Entrechtung der Frau sei.

In Riehl finden wir einen Kulturkritiker von jener Sorte, die »Progessive« immer schon gerne mit dem Diffamierungsbegriff »Kulturpessimist« belegt haben, um ihre konstruktiven Anliegen zu diskreditieren, als wäre Kulturkritik per se destruktiv. Wer solches behauptet, offenbart ein solide falsches Verständnis von Kritik, die zunächst nichts weiter tut, als zu scheiden und zu unterscheiden: Konstruktive Kritik im Sinne des Bessermachens sodann übt nur, wer liebt, was er kritisiert, so Marcel Reich-Ranicki in »Lauter Verrisse«. Martin Lichtmesz geht einen Schritt weiter in seinem Diktum, der Hass des konstruktiven Kritikers entspringe stets der Liebe zum Schönen.

Ein Gratulant zu Riehls 70. Geburtstag konzediert: »Er ist konservativ in des Wortes edelstem Sinne; er will die Erhaltung des Bestehenden nur, wo das Bestehende seine geschichtliche und sittliche Berechtigung hat. Da aber vertheidigt er es mit inniger Herzenswärme und überlegenem Humor gegen die Bestrebungen gedankenloser Gleichmacherei, gegen Oberflächlichkeit und Gefühllosigkeit, gegen Rohheit wie gegen die Fäulniß und Zersetzung der Ueberfeinerung.«25

Die Höhe

»Ungeheuer oben« (Bert Brecht) steht Wilhelm Heinrich Riehl, als ihn der bayerische König Maximilian II. von Augsburg in die Residenzstadt München beruft. Es sind nur 60 Kilometer, ein halbe Tagesreise mit der Postkutsche, heute eine Zugfahrt von einer halben Stunde (wenn etwas fährt) — aber es ist ein wahrhaft königlicher Aufstieg.

[Zeichnung aus Riehls

Haus-Chronik zum Umzug nach München.26]

[Zeichnung aus Riehls

Haus-Chronik zum Umzug nach München.26]

1854, im Erscheinungsjahr der Bürgerlichen Gesellschaft, beordert Maximilian deren Autor an seinen Hof in der Münchner Residenz, als »Oberredakteur für Preßangelegenheiten des kgl. Hauses und des Äußeren«, zugleich auf den Lehrstuhl für Kulturgeschichte und Statistik an der staatswirtschaftlichen Fakultät der Universität München und zum Mitglied seiner legendenumwobenen »Tafelrunde«, einem »Dichterkreis«, der zur »Historischen Kommission« mutiert, »allwöchentlich zum Souper« und zu einer Art Symposium in der Residenz — die Einladung lautet schlicht: »zum Billard«. Ständige Teilnehmer: Emanuel Geibel, dessen Dichtungen die größten Komponisten seiner Zeit vertonen; der nachmalige Literatur-Nobelpreisträger Paul Heyse; der Dichter und Kunstsammler Adolf von Schack; der »Kasperlgraf« Franz von Pocci; der Maler Wilhelm von Kaulbach; der Altphilologe Friedrich Thiersch, die graue Eminenz der Tafelrunde, als »Vater der humanistischen Bildung« (»Praeceptor Bavariae«) gewissermaßen der Humboldt des Königreichs Bayern; der Architekt Leo von Klenze, Schöpfer von Ludwigs I. Isar-Athen — und der 31jährige Volkskundler Wilhelm Heinrich Riehl, jüngster Professor der Universität.27

[König Maximilian II. von

Bayern. Gemälde von Julius Zimmermann, um 1854.]

[König Maximilian II. von

Bayern. Gemälde von Julius Zimmermann, um 1854.]

Riehl gehört — wie der Historiker und Ranke-Schüler Heinrich von Sybel oder der Chemiker Justus von Liebig — zu jenen »Nordlichtern«, die der König nicht zum Gefallen aller an seine Münchner Universität ruft; die meisten von ihnen, so auch Riehl, sind protestantischen Glaubens und allzu oft noch von liberaler Gesinnung. Maximilian, der im Herbst 1854 den Historiker Leopold von Ranke, seinen Lehrer, drei Wochen lang in seiner Berchtesgadener Sommerresidenz zu Gesprächen zu Gast hat, der das »Wunderkind« Friedrich von Schelling als seinen Hausphilosophen ansieht, dessen Statue er vor »seinem« Nationalmuseum aufstellen lässt, mit der Aufschrift »Dem großen Philosophen«, gehört zu den ersten Hörern des 31jährigen Professorenneulings Riehl, zwar nicht in Person, aber er schickt einen Stenographen ins Kolleg über die »Ethnographie von Deutschland«, »um sich das vollständige Heft zur Herbstlektüre nach Hohenschwangau mitzunehmen.«28

Das Ohr des Königs erreichen Eingaben zur Sozialpolitik wie Riehls Vorschläge zur Hebung des Bauernstandes, darin Ideen zur »bauernkundlichen Lehrerbildung«: »Die Lehrer müssen von der abstracten Schulmeisterei übergehen zu einer indirecten Erziehung, Hegung und Förderung des Bauernvolkes in seinen eigenthümlichen Zuständen, zu einer liebevollen Hingabe an diese Zustände, während wir jetzt noch so häufig sehen, daß der Lehrer seine Aufgabe darin sucht, das Volk aus seinen angestammten Sitten herauszuführen.«29 (Exakt dieses »Herausführen« haben die Tübinger Marxisten, als sie sich nicht mehr Volkskundler nannten, sondern Empirische Kulturwissenschaftler, propagiert — wir kommen darauf zurück.)

Die Volkskunde hat die beiden Männer zusammengeführt — König Maximilian II. von Bayern, als »Volkskundekönig« in die Geschichte eingegangen, und Willhelm Heinrich Riehl, eine vorzügliche Konstellation. Sie sollten in nur zehn Jahren gemeinsamen Wirkens Gewaltiges leisten: Die »Physikatsberichte«, eine sozialpolitisch motivierte Bestandsaufnahme der Lebensumstände des Volkes, 1858 abgefragt bei den Landgerichtsärzten. Im Sommer desselben Jahres unternimmt der König mit einer kleinen Gruppe von Beratern eine Fußreise durch sein Land, entlang des Alpenrandes.30 Auf dieser Grundlage kann zwischen 1860 und 1867 die »Bavaria« erscheinen, eine »Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern« in acht Bänden — federführend: Riehl. Nicht zu vergessen: Die Gründung des Bayerischen Nationalmuseums, ein Projekt, das heute unter dem Begriff des »Nation Building« laufen würde, um die Stämme Altbayerns, Frankens und Schwabens über die Anrufung gemeinsamer Geschichte, Traditionen, Kultur zusammenzubinden. Nach des Königs Tod, 1885, wird Riehl Direktor, noch am ursprünglichen Standort in der Maximilianstraße (heute Völkerkundemuseum), gleichzeitig Generalkonservator der Kunstdenkmäler und Altertümer Bayerns (heute »Landesamt für Denkmalpflege«).

Was Riehl in seiner Münchner Zeit nicht alles erreichte: Der akademische Professor mit der weit größten Ausstrahlung und Hörerschaft; anerkannt bei weiten Teilen der gelehrten Welt; beliebt im Volk ob seiner wissenschaftlichen Schriften, die allgemeinverständlich und gut lesbar geschrieben sind, mehr noch mit seinem Novellenwerk, das in vielen Haushalten die Familienlektüre bildet; populärer Vortragsreisender in Sachen Volkskunde und Kulturgeschichte quer durchs Land; geschätzter Berater des Königs. In allen Schichten zutiefst verankert zu sein – diese souveräne Verbindung eigentlich unvereinbarer Welten in einer Person ist wohl die bewundernswerteste Lebensleistung Riehls.

Volkskunde

Zweimal äußert sich Riehl programmatisch zu einer neuen Wissenschaft, die er zu begründen versucht — der Volkskunde. Zunächst 1851 in einem einleitenden Kapitel der Bürgerlichen Gesellschaft — »Die Wissenschaft vom Volke als das Urkundenbuch der socialen Politik«: »Das Studium des Volkes sollte aller Staatsweisheit Anfang seyn und nicht das Studium staatsrechtlicher Systeme. Die Staatsmänner früherer Jahrhunderte reichen gewiß durchschnittlich in gründlicher theoretischer Schule den unsrigen das Wasser nicht, besaßen aber meist weit mehr Selbstanschauung von der Realität des Volkslebens und führten darum ihr Regiment mindestens mit einer praktischen Sicherheit, die jetzt gar selten geworden ist.«31

Warum es einer »Volkskunde« bedarf, erklärt sich aus dem Umstand, daß das Volk keine Fürsprecher hat: »Wo sind die Organe des Volkes? Die Tagespresse ist nur das Organ eines bechränkten Theiles deselben […] Die Kammern sprechen noch viel weniger das ins Individuelle gezeichnete Charakterbild des Volkslebens aus, denn die Abgeordneten gerade der originellsten und interessantesten Volksgruppen, der unteren Schichten, sprechen in der Regel gar nichts.«32 Was Riehl hier anspricht, sollte am Ende des 20. Jahrhunderts als »Krise der Repräsentation« in der amerikanischen Anthropologie (nicht in der deutschen Volkskunde!) problematisiert — und von Soziologen als Frage nach den »Sprecherpositionen« thematisiert werden. Wahrlich eine Pioniertat!

»Vorerst müssen wir die Gesellschaft erkennen, wie sie ist«, womit Riehls Werk eine »Widerlegung« jener sein will, »die Recepte zur socialen Radicalcur machen«. Denn »der Arzt, der zur Hauptcur schreitet, bevor er die Diagnose vollendet hat, ist ein Pfuscher, ein Charlatan.« So möge sein Werk »ein Dokument« sein, mit »liebevoller Hingabe an die Eigenthümlichkeiten des Volkslebens« verfaßt, dessen Ergebnisse »zur Rechtfertigung einer conservativen Social-Politik führen müsse«.33

1858 hält Riehl in München einen Vortrag, der als Gründungsmanifest einer akademisch eigenständigen Disziplin gelten darf: »Die Volkskunde als Wissenschaft«.34 In großen Pinselschwüngen skizziert er einen großen Bogen von den ältesten ethnographischen Nachrichten des Abendlandes, die noch nicht als Volkskunde konzipiert waren, sondern Teile von Historiengemälden und Reiseerzählungen bildeten, von Herodot, der Reisen unternimmt und von Pausanias, der Griechenland durchwandert — mit diesen Beispielen zart andeutend, was die Herangehensweise des Volkskundlers zu sein hat: das Gehen.

In der Germania des Tacitus, eines »Propheten der selbständigen Volkskunde«, klinge schon an, »daß eine solche Schilderei mehr sein müsse, als ein bloßes Archiv von Beobachtungen, und daß vielmehr die Erkenntniß der Naturgesetze des Völkerlebens demselben die Gliederung und die innere Nothwendigkeit eines organischen Gebildes zu verleihen habe.« Und dieses »Gebilde« ist nichts anderes als die Nation: »Der Ethnograph soll seine Nation vor Augen haben, und indem er ihr ein Bild des Volkslebens vorhält, soll er sittlich wirken wollen. Denn seine Volkskunde wird höchst äußerlich und unwissenschaftlich sein, wenn sie nicht in die Tiefe der sittlichen Motive und Conflikte der Volksentwickelung niedersteigt, und wer dabei nicht Zorn und nicht Liebe kennt, der ist entweder ein bloßer Handlanger, welcher gelehrte Bausteine im Schubkarren zuführt, oder ein gefährlicher Mann, mit dessen Büchern man keine Freundschaft schließen soll.«

Was das Volk ausmacht und definiert — »Gemeinsamkeit von Stamm, Sprache, Sitte und Siedelung« — ist zugleich Forschungsfeld der Volkskunde, welche »die Zustände seines [des Volkes] alltäglichen Daseins durchforscht,« nicht zum Selbstzweck, sondern wegen »ihre[r] Bedeutung für die lebensvolle Gesammtidee der Nation«. Denn »Studien über oft höchst kindische und widersinnige Sitten und Bräuche, über Haus und Hof, Rock und Kamisol und Küche und Keller sind in der That für sich allein eitler Plunder, sie erhalten erst ihre wissenschaftliche wie ihre poetische Weihe durch ihre Beziehung auf den wunderbaren Organismus einer ganzen Volkspersönlichkeit, und von diesem Begriff der Nation gilt dann allerdings im vollsten Umfange der Satz, daß unter allen Dingen dieser Welt der Mensch des Menschen würdigstes Studium sei.«

Nicht nur ein Erkenntnissucher spricht hier, sondern ein Sozialpolitiker: »Der todte, abstrakte Rechtsstaat wird erst beseelt, indem er sich zum socialen und nationalen Rechtsstaate erweitert. Die Volkskunde selber aber ist gar nicht als Wissenschaft denkbar, so lange sie nicht den Mittelpunkt ihrer zerstreuten Untersuchungen in der Idee der Nation gefunden hat.«

[Laßt den König schlafen. Stuckengel in der

Theatinerkirche München, der Grablege von König

Maximilian II. von Bayern (1811–1864).]

[Laßt den König schlafen. Stuckengel in der

Theatinerkirche München, der Grablege von König

Maximilian II. von Bayern (1811–1864).]

»Ich glaube, es gibt wenige Zweige der historischen Wissenschaften, denen es noch so reichlich vergönnt ist, aus unmittelbaren Quellen zu schöpfen, wie die unsrigen. Doch meinen noch immer manche gelehrten Leute, wenn Einer etwa auf einem alten Schweinsleder eine neue Notiz über das Volksleben unserer Urahnen aufspürt, so sei das allerdings Quellenforschung; wenn aber Einer eine gleich wichtige und neue Notiz über das Volksleben unserer Zeitgenossen aus der unmittelbaren Anschauung des Lebens mit nach Hause bringt, so könne man dies doch nie und nimmer Quellenforschung heißen.« Wiederum ein ungeheuer »moderner« Gedanke für Riehls Zeit — die Forderung nach Erhebung mündlicher Quellen im Volk, die Forderung auch, zeitgenössische Zustände und deren Erhebung durch Feldforschung als originäre Quellen anzuerkennen — eine Prämisse heutiger Gegenwartsvolkskunde.

»Was ist denn Wissenschaft? Sie ist nicht das bloße Wissen von einem Ding, nicht die bloße Kenntniß. Und wenn man die genauesten Kenntnisse, die schwierigsten Forschungen bergehoch aufeinander thürmt, so wird aus diesem babylonischen Thurm doch niemals Wissenschaft. Wissenschaft ist Erkenntniß, die organisch sich aufbauende Summe der Kenntnisse von einem Gegenstand. Nur wer ein Ding bis zum Grunde und aus seinem Grunde kennt, der erkennt es. Erkenntniß ist also ein Begreifen der Dinge nach ihrem Wesen und Gesetz, nach ihrer innern Nothwendigkeit.« Menschen in ihrem Tun und Denken aus ihrer »inneren Notwendigkeit« heraus »verstehen«, als Forscher mit seiner eigenen Meinung zurückzutreten und einen Perspektivenwechsel zuzulassen, welcher die Ansichten desjenigen ins Zentrum rückt, über den man forscht — das ist exakt jene Forschertugend, die der Soziologe Pierre Bourdieu mit demselben Begriff »innere Notwendigkeit« wie Riehl (!) einfordert: »Nicht bemitleiden, nicht auslachen, nicht verabscheuen, sondern verstehen!«35

»Wie alles Menschliche, so stehen auch die Völker […] unter der Hand der göttlichen Vorsehung. Die Urbedingungen des Völkerlebens sind in der Natur gegeben, von Gott geordnet; der Mensch kann sie frei entwickeln, aber nicht aufheben. Darum sagen wir — und dies ist ein Satz von ungeheurer politischer Tragweite — die Völker sind geworden, sie haben sich nicht von Anbeginn durch ein freiwilliges Zusammentreten constituirt, […] sie wurden geschieden. Die Völkerscheidung ist eine Nothwendigkeit geworden durch die Gegensätze der Erdzonen und der Bodenbildung. Sie wird eine Notwendigkeit bleiben, so lange die Erde ihre gegenwärtige Natur behält.« Ein konservativer Kerngedanke — die göttliche Ordnung, wie sie im 20. Jahrhundert vom deutschbaltischen Schriftsteller Werner Bergengruen vertreten wird. Einer der schärfsten zeitgenössischen Kritiker Riehls, der Historiker Heinrich von Treitschke warf diesem vor, er würde nicht berücksichtigen, daß Staat und Stände nicht »natürlich«, sondern »historisch geworden« seien. Er scheint übersehen zu haben, was wir zitierten und was noch sein später Nachfolger in der Münchner Volkskunde, der große Leopold Kretzenbacher, ein Wanderer im Alleingang wie Riehl, betonte: »Jedes Seiende ist ein Gewordenes«. Ein Gewordenes aber ist immer auch ein Zustand, der Bestand hat und der zu prüfen ist, bevor man ihn abräumt und durch einen Nicht-Ort ersetzen will — das lehrt uns Riehl.

»Am meisten wird der ganze Kreis der Verwaltungswissenschaften Frucht gewinnen aus der Volkskunde.« Eine Vorstellung, die damals neu war, geradezu revolutionär. Heute klingt sie wie ein Witz angesichts dessen, was der Beamtenstaat bereit wäre, von einem Volkskundler von Geblüt zu lernen über das Volk, das er verwaltet.

Das Bleibende

Wer war Wilhelm Heinrich Riehl, wenn man es in Kürze sagen müsste? Ein konservativer, glaubhafter Volksversteher und Volksförderer, ein Sozialpolitiker aus eigener Anschauung, ein (nota bene!) Naturschützer, ein Denker und Stilist von Gnaden.

Inhaltlich

Vieles, was Riehl als volkskundlich fundierte Kulturkritik vorträgt, wird von der Entwicklung bis heute leider bestätigt, etwa eine Einsicht aus dem Kapitel »Wege und Stege« in Land und Leute: Mit dem »Ausbau der Eisenbahnnetze sind zahllose Dörfer dem Kränkeln, Abmagern und Absterben eben so sicher geweiht, als sich den großen Städten eine immer unförmlichere Korpulenz ansetzen wird. Die Herrschaft der großen Städte über das Land ist eine der sozialen Kernfragen unserer Zeit.« Wie aktuell das ist: »Unsere neuen wunderbaren Straßenbauten führen das Land in die Stadt. […] Dort ein Übermaß rastlos drängenden Lebens, hier Totenstille und Verödung.«36 Auch moderner Individualverkehr kennt nur eine Richtung: Weg vom Dorf. Das Ausbluten von Landleben und Bauernstand ist heute bittere Realität, von Geert Mak als »Ende des Dorfes in Europa« betrauert. Was aber, wenn der Bauernstand — wie es Riehl in der Bürgerlichen Gesellschaft, nach Helge Gerndt »eine dogmatische Ständelehre«,37 beschreibt — zu den »Mächte[n] des Beharrens« gehörte, wenn mit dem Bauern »eine unüberwindliche conservative Macht in der deutschen Nation [ruhte], ein fester, trotz allem Wechsel beharrender Kern«? Hatten dann Riehls »Mächte der Bewegung« (Bürgertum, Proletariat) nicht handfeste Interessen, den Bauernstand — welcher »den Tag lieber nach dem Kalenderheiligen als durch die todte Ziffer des Datums« bezeichnet — zuerst sprachlich auf die Ebene »Primärsektor« herabzuwürdigen (immerhin: primär, also: ursprünglich, zuerst vorhanden, an erster Stelle stehend, grundlegend), um ihn anschließend unter dem Euphemismus »Strukturwandel« ganz abzuwickeln als wahrnehmbare Größe? Unausdenkbar, was Riehl sagen würde angesichts der Katastrophe, daß es einen »Bauernstand« heute eigentlich gar nicht mehr gibt.

Stilistisch

In einem Musterprosa betitelten »Lesebuch für die 2. und 1. Klasse höherer Mädchenschulen« in Preußen aus dem Jahr 1894, drei Jahre vor seinem Tod, erhält Riehl mit seinem Porträt Ludwig Richter, der Maler des deutschen Hauses und der Wandererzählung Rohrau. Ein Idyll (über Haydns Geburtsort) seinen Platz neben seinem Lehrer Ernst Moritz Arndt, der mit Freiheit und Vaterland den Band eröffnet, neben Goethes Werther, Schillers Überlegungen zum Schaffen des Dichters, der Gebrüder Grimms Einführungen zu Märchen und Sage, Lessings Fabeln, Heines London-Porträt, Herders Stimmen der Völker in Liedern, Alexander von Humboldts Ansichten der Natur, Luthers Vorrede auf den Psalter und Schleiermachers Predigten, Leibnitz’ Gedanken Über Verbesserung der deutschen Sprache — kurz: an der Seite der Creme de la Creme des deutschen Geisteslebens. Welch eine Höhe an Qualität für zehnjährige Mädchen! (Heute werden die Schriften Luisa Neubauers dem Deutsch-Abitur zugrunde gelegt.)

Denkerisch

Erkenntnisgewinn im Modus des Wanderns: Riehl schreibt sein Buch Land und Leute 1853 als »Wanderer und Journalist«. Seine darin ausgebreiteten Erkenntnisse sind »nicht aus Büchern geschöpft, sondern erlebt und erwandert«. Einen wirklichen Erkenntnissucher treibe es »hinaus« aus der Gelehrten- und Redaktionsstube, um »im unmittelbaren Verkehr mit dem Volke« »Land und Leute« so kennen zu lernen, wie es die von Pfalz zu Pfalz ziehenden Reisekönige jahrhundertelang notgedrungen tun mußten (was Fernau am Beispiel Ottos des Großen eindrücklich schildert, jenem »Herrn des Abendlands, zu dem jeder Pferdeknecht ›Herr König‹ sagte«). Wenn schon die Minister »nicht mehr regierungshalber durch das Land reiten«, so Riehl, wenn »die Staatsmänner nicht mehr auf die Wanderschaft gehen können, so sollten es wenigstens die politischen Schriftsteller für sie tun.«38

Man kann über Wilhelm Heinrich Riehl — will man nicht das »Vetorecht der Quellen« (Reinhard Kosseleck) komplett ignorieren — nichts anderes sagen, als daß er ein Fürsprecher des Volkes gewesen ist. Einer der wortmächtigsten, die das Volk je hatte. Das macht seine Größe aus — und seine immerwährende Aktualität. Damit ist er nicht nur der Vater der Volkskunde, sondern auch deren leuchtendste Gestalt. Seine Verabschiedung war destruktive Methode; es gilt, Riehls Schätze zu heben, seine konstruktiven Impulse lebendig zu machen.

Was bleibt von Wilhelm Heinrich Riehl? Nicht zuletzt sein Mut machender »Glaube an das deutsche Volk und seine Zukunft«.39

Im zweiten Teil der Betrachtungen zu Wilhelm Heinrich Riehl folgen Beobachtungen zu seinem Nachleben in der Rezeption bzw. Rezeptionsverweigerung seiner Werke und ein Gang durch München auf den Spuren des großen Volkskundlers.

Anmerkungen

-

Zitiert nach: Viktor von Geramb: Wilhelm Heinrich Riehl. Leben und Wirken (1823-1897). Salzburg: Müller, 1954, S. 7. — Gerambs Buch ist nicht wirklich eine Biographie, sondern eine kommentierte Anthologie der Schriften Riehls, was die Studie durchaus wertvoll macht, erschließt doch diese repräsentative Auswahl ein nahezu unüberschaubares Lebenswerk, auch und vor allem hinsichtlich einiger wichtiger und an schwer zugänglichen Stellen publizierter Zeitungsaufsätze. ↩

-

Helge Gerndt: Abschied von Riehl — in allen Ehren. In: ders.: Kultur als Forschungsfeld. Über volkskundliches Denken und Arbeiten. Zweite, erweiterte Auflage. München: Münchner Vereinigung für Volkskunde, 1986, S. 146–159. ↩

-

Unsere Skizze kann und möchte nicht viel mehr sein als eine Anregung, sich das Werk Riehls selbst lesend zu erschließen, weshalb einige Meilensteine seiner denkerischen Wanderung herausgegriffen und mit Zitaten aus seiner Feder illustriert wurden. Selbstverständlich muß ein Beitrag, der sich das Aufheben eines in Vergessenheit gebrachten Autors zum Ziel gesetzt hat, die Vergessenmacher und ihre Methoden berücksichtigen, aber eben nur insofern, um ihre Destruktivität zu entlarven, nicht um ihnen mehr Gewicht zuzumessen, als ihnen gebührt. ↩

-

Silke Göttsch: Rezension von Andrea Zinnecker: Romantik, Rock und Kamisol. Volkskunde auf dem Weg ins Dritte Reich — die Riehl-Rezeption. München, New York u.a.: Waxmann, 1996. In: Zeitschrift für Volkskunde 95 (1999), S. 109–110, hier S. 109. ↩

-

Wilhelm Heinrich Riehl, Vor vierzig Jahren. Neue Presse, Wien, 7. September 1872. Zitiert nach Geramb, Riehl (1954), wie Anm. 1, S. 19 f. ↩

-

Ebd. S. 22. ↩

-

Ebd. S. 122. ↩

-

Wir werden uns Ernst Moritz Arndt in einer späteren Folge von »Aufheben« noch einmal zuwenden, weil seine Rezeption in unserer Gegenwart ein Menetekel dafür ist, daß es ein Ende haben muß mit der destruktiven Praxis, Größen wie Arndt nicht mehr per se und aus ihrer Zeit heraus zu betrachten und zu lesen, sondern nur noch verschlagwortet als »umstritten« abzukanzeln, auf daß jeder, der sich trotz dieses Verdikts mächtiger Moral-Gerichtshöfe mit solch einem verfemten Werk beschäftigen will, nur noch apologetisch auf die Verfemungen reagieren kann. Man lese Texte der Vergangenheit oder man lasse es bleiben — tertium non datur. ↩

-

Zitiert nach Geramb: Riehl (1954), wie Anm. 1, S. 124, S. 130. ↩

-

Ebd. S. 127, S. 129, S. 131. ↩

-

Ebd. S. 158-160. ↩

-

Ebd. S. 185. ↩

-

Novelle »Das Theaterkind«, zitiert nach ebd. S. 190. ↩

-

Ebd. S. 178f. ↩

-

Aus der Leipziger Illustrierten (1856), zitiert nach ebd., S. 187. ↩

-

Liselotte Lohrer, Cotta. Geschichte eines Verlags 1659-1959. Stuttgart 1959, S. 81. ↩

-

Ebd. S. 106.. ↩

-

Ebd. S. 102. ↩

-

Zitiert nach Geramb: Riehl (1954), wie Anm. 1, S. 253. ↩

-

Nachdruck der 10. Auflage von 1899. Mit einem Nachwort von Hans Jörg Hennecke, 2010. ↩

-

Wilhelm Heinrich Riehl: Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik. Erster Band: Land und Leute. 12. Auflage. Stuttgart und Berlin: Cotta, 1925, S. 51 f. (Erstausgabe 1854). ↩

-

Heinrich von Srbik: Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart. II. Band. München: Bruckmann, 1951, S. 143. ↩

-

Zitiert nach Geramb: Riehl (1954), wie Anm. 1, S. 277 f. ↩

-

Bernd-Jürgen Warneken: Die Ethnographie popularer Kulturen. Eine Einführung. Wien u. a. 2006, S. 91–100 (Leitmotiv Kreativität). ↩

-

[Anonymus:] Wilhelm Heinrich Riehl. Ein Gedenkblatt zu seinem siebzigsten Geburtstag. In: Die Gartenlaube 18, 1893. ↩

-

Geramb: Riehl (1954), wie Anm. 1, S. 239. ↩

-

Wilhelm Heinrich Riehl, Kulturgeschichtliche Charakterköpfe. Aus der Erinnerung gezeichnet. Stuttgart: Cotta, 1891, S. 237–330 (»König Maximilian II. von Bayern), hier S. 251 f. ↩

-

Ebd. S. 246. ↩

-

Zitiert nach Geramb: Riehl (1954), wie Anm. 1, S. 250. ↩

-

Riehl: Charakterköpfe (1891), wie Anm. 27, S. 331–414 (»Eine Fußreise mit König Max«). ↩

-

Wilhelm Heinrich Riehl: Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik. Zweiter Band: Die bürgerliche Gesellschaft. Zweite, neu überarbeitete Auflage. Stuttgart und Tübingen: Cotta, 1854, S. 30–38, hier S. 30. ↩

-

Ebd. S. 31. ↩

-

Ebd. S. 35, S. 38. ↩

-

Wilhelm Heinrich Riehl: Die Volkskunde als Wissenschaft. Ein Vortrag. In: ders.: Culturstudien. Zweites Buch. Zur Volkskunde der Gegenwart. Stuttgart und Tübingen: Cotta, 1858. ↩

-

Pierre Bourdieu: Verstehen. In: ders. et.al.: Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz 1997 (La misère du monde. Paris 1993). ↩

-

Riehl: Land und Leute (1854/1925), wie Anm. 21, S. 69, S. 82. ↩

-

Gerndt: Abschied von Riehl (1986), wie Anm. 2, S. 154. ↩

-

Vorworte des Verfassers zu Riehl: Land und Leute, 1853 sowie 8. Auflage 1883, zitiert nach Riehl: Land und Leute (1854/1925), wie Anm. 21, S. V-XII, hier S. X, S. V. ↩

-

Ebd. S. XII (1883). ↩