I Prolog

Die »Open-Access«-Bewegung hat von Anfang an für sich reklamiert, daß sie ein billigeres Publikationsmodell für wissenschaftliche Aufsätze zu bieten habe. Billiger sollte es werden, weil man glaubte, man könne leicht an zwei Stellschrauben drehen: Zum einen sollte ein Medienwechsel die von vielen unterstellten Kostenvorteile des Digitalen ausnutzen; ungefähr so: der Betrieb von Volltextservern sei günstiger als die Verwaltung von bedrucktem Papier. Und zum andern sollten die privaten Wissenschaftsverlage aus dem Publikationsprozeß herausgedrängt und die Publikationen auf die Volltextserver der staatlichen Universitäten umgelenkt werden, so daß eine Art kapitalismusfreier und damit billigerer Verwertungskreislauf von Wissenschaft entstehen würde.

Als Beweis dafür, daß sich an den zwei Stellschrauben tatsächlich erfolgreich drehen lasse, diente lange Zeit eine im Jahre 2009 vom »Open-Access«-fördernden britischen Joint Information Systems Committee (JISC) veröffentlichte Studie.1 Sie wird auch heute noch (im Februar 2018) auf der Website der »Informationsplattform Open Access« als kanonischer Text angeführt:

[Abb. 1: Die Kosten von

»Open Access«. Quelle: open-access.net]

[Abb. 1: Die Kosten von

»Open Access«. Quelle: open-access.net]

Wir lesen also: Eine »eindeutige Antwort« könne nicht gegeben werden; die »konkreten Kostenstrukturen« seien »sehr unterschiedlich und schwer vergleichbar«; und dennoch soll es möglich sein, »unter Beachtung sämtlicher wirtschaftlicher Faktoren« zu dem Schluß zu kommen, daß es »insgesamt am kostengünstigsten ist«, wenn alle Welt auf »Open Access« umsteigt.

Das klingt nicht sonderlich überzeugend; und es ist auch wirklich nicht überzeugend. Denn die JISC-Studie, die mit den gewünschten ökonomischen Faktoren aufwartet, ist eine Kostenschätzung, die mitnichten belegt, daß »Open Access« billiger wird, weil die Publikationskosten geringer sind; ganz im Gegenteil: die reinen Publikationskosten, so sagt die Studie, sind sogar höher. Daß die Sache insgesamt dann aber doch billiger sein soll, liegt der Studie zufolge daran, daß die gesamtgesellschaftlichen Transaktionskosten bei »Open Access« geringer seien: Man spare Portokosten, Herausgeberkosten, Kopierkosten, Geschäftsgangskosten, Stellplatz in den Bibliotheken u.v.a.m., und dieses viele Andere, das man da spare, das mache die Sache billiger. Das sind Vermutungen, die Vermutungen bleiben, auch wenn sie mit Schätzzahlen unterfüttert werden; und es sind Vermutungen im Rahmen eines ökonomischen Modells, das einen einfachen Kausalnexus zwischen technischem Fortschritt und ökonomischem Wachstum unterstellt. Es gibt mehr als einen Ökonomen, der das bezweifelt.

Kurz: Was die »Informationsplattform ›Open Access‹« ihren Lesern als eine ökonomisch valide Rechnung zugunsten von »Open Access« präsentiert, trägt im Kern nicht: Im Kern — den Publikationskosten — zeigt sich die Sache als teurer; und die um den Kern befindliche Schale, die die Sache schmackhaft machen soll, besteht aus weichen Vermutungen und problematischen Annahmen. Das alles ist seit Jahren bekannt,2 aber weil open-access.net Kritik nur als »Vorbehalt« kennt — als ginge es lediglich um individuell-psychische Widerstände gegen eine an sich ganz fabelhafte Sache —, umschwimmt man diese Kritik so gut es geht, indem man vom Vagen ins scheinbar Faktische zu wechseln versucht.

II Das »Whitepaper« der MPDL

Nun ist es für die »Open-Access«-Bewegung natürlich ein unangenehmer Zustand, wenn die starke Behauptung, durch »Open Access« würde die wissenschaftliche Publikationswelt billiger, in der Luft hängen bleibt. Diesen Zustand hat im Jahre 2015 die zur Max-Planck-Gesellschaft gehörende »Max Planck Digital Library« (MPDL) in München zu beenden versucht, indem ihr stellvertretender Leiter, Ralf Schimmer, zusammen mit zwei Mitarbeitern, Kai Karin Geschuhn und Andreas Vogler, ein »Whitepaper« veröffentlichte, das nun endlich einen »strong, fact-based case for a large-scale transformation of the current corpus of scientific subscription journals to an open access business model« machen sollte:

[Abb. 2: Die

disruptorische Transformation berechnen. Quelle: Max Planck

Digital Library: Publication

Repository]

[Abb. 2: Die

disruptorische Transformation berechnen. Quelle: Max Planck

Digital Library: Publication

Repository]

Die Argumentation im MPDL-»Whitepaper« ist kurzgefaßt diese: Die Wissenschaftsverlage erzielten im Jahr 2013 weltweit mit den Fachzeitschriften Einnahmen von 7,6 Mrd. Euro. Diese Einnahmen verdanken sich der Publikation von rund 2 Mio. Fachaufsätzen. Schimmer/Geschuhn/Vogler führen dazu aus, die Annahme, es seien rund 2 Mio. Aufsätze erschienen, sei valide, denn im »Web of Science« seien in den Jahren 2013 bzw. 2014 rund 1,5 Mio. Fachaufsätzen indexiert worden; dazu komme eine halbe Million »additional articles«, die dort nicht zu finden seien, und beides zusammen ergebe die Summe von 2 Mio. Fachaufsätzen. Daraus folge, daß jeder publizierte Aufsatz rund 3800 Euro gekostet habe (S. 5). Dem stünden im Kontext von »Open Access« Publikationsgebühren (article processing charges, APC) von maximal 2000 Euro pro Artikel gegenüber (S. 6 f.), so daß eine Umstellung des wissenschaftlichen Publizierens auf »Open Access« folglich deutlich billiger käme: Man würde mit rund 4 Mrd. Euro auskommen und hätte in dieser Summe einen »Puffer« von 45 Prozent im Vergleich zu den Kosten des bisherigen Publizierens.3 Anders gesagt: »Open Access« würde fast die Hälfte der Kosten sparen, die man weltweit ins traditionelle Publizieren von Fachaufsätzen steckt. Und damit sich die Leser das auch gut merken können, gibt es einen Kasten, der diesen »insight« rahmt und farblich unterlegt:

[Abb. 3: Die

disruptorische Transformation in einem Merksatz

zusammengefaßt. Quelle: Max Planck Digital Library: Publication

Repository]

[Abb. 3: Die

disruptorische Transformation in einem Merksatz

zusammengefaßt. Quelle: Max Planck Digital Library: Publication

Repository]

Die drei Münchener Autoren sind daher am Ende ihres »Whitepapers« der Überzeugung, die Zeit sei reif, den Wechsel zu »Open Access« zu beschleunigen. Für sie heißt das: das Abonnementmodell von (gedruckten) Fachzeitschriften zu beenden und das eingesparte Geld in solche »publishing services« zu stecken, »that will truly serve the scholarly endeavors of the 21st century« (S. 11). Wie man sich diese zusätzlichen Services vorzustellen hat, haben Frank Sander, der Leiter der Max Planck Digital Library, und Ralf Schimmer in einem Interview ausgeführt: »Wir gehen davon aus, dass in einer Open Access Welt die Article Processing Charges nur die basale Kostenkomponente sein werden, über die hinaus man sich noch weitere Publikationsdienstleistungen optional wird hinzukaufen können, zum Beispiel ein artikelbezogenes Marketing.«4

Das alles klingt offenbar so sehr nach Zukunft, weltweit-ultimativer Verbesserung des wissenschaftlichen Publikationswesens und wissenschaftsökonomisch-innovativen Geschäftsmodellen, daß bislang niemand auf die Idee kam, nachzurechnen. Das aber wollen wir im Folgenden tun.

II.1 Die Kosten pro Beitrag

Schimmer/Geschuhn/Vogler gehen davon aus, daß die Publikationsgebühren für einen »Open-Access«-Beitrag ein ganzes Stück unter 2000 Euro liegen; für ihre Berechnungen legen sie dann aber stets 2000 Euro zugrunde. Das klingt großzügig und nach Luft nach oben. Aber bei genauerem Hinsehen ist das eine merkwürdige Sache.

Denn die Kosten von »Open-Access«-Publikationen mit ihren Publikationsgebühren gleichzusetzen ist eine starke Volte: Die Publikationsgebühren stellen in dem hochgradig mit Steuermitteln verdeckt und offen subventionierten Umfeld von »Open Access« nur den offenkundigen Teil der Kosten dar, die bei der Veröffentlichung, dauerhaften Speicherung und Bereitstellung von Artikeln entstehen. Die Höhe der Subventionen, die in den »Open-Access«-Publikationen und -Aktivitäten stecken, wird nirgendwo ausgewiesen, aber man kann ganz gut abschätzen, daß inzwischen die »Open-Access«-Personalkosten alleine in Deutschland bei 16 Mio. Euro im Jahr liegen werden. Will man also wissen, was »Open Access« kostet, darf man nicht nur auf die Publikationsgebühren schauen — die Münchener Autoren widmen mehrere Seiten diesem irreführenden Thema —, sondern muß herausfinden, wie hoch die aus den Gemeinkosten resultierenden Gesamtkosten eines publizierten Aufsatzes sind.

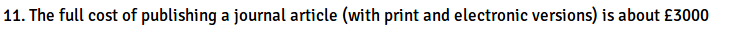

Dazu gibt es verschiedene Schätzungen, die sich im Mittel und für das Jahr 2009 auf rund 1800 Euro belaufen.5 Geht man von der bekannten Preissteigerungsrate für Zeitschriften von leicht über 6 Prozent im Jahr aus,6 dann sind aus den 1800 Euro des Jahres 2009 inzwischen etwas über 3000 Euro pro Aufsatz geworden. Diese pro Artikel anfallenden Kosten, die völlig unabhängig von der gewählten Medienart (gedruckt oder digital) und dem Fachgebiet sind, müssen natürlich auch bei einer digitalen Publikation à la »Open Access« gedeckt werden.

Daß ein »Open-Access«-Aufsatz reale Kosten von rund 3000 Euro verursacht, hätten Schimmer/Geschuhn/Vogler wissen und ihren Lesern mitteilen können. Denn sie stützen einen Teil ihrer Überlegungen auf den »STM Report« der Mark Ware Consulting. Und in diesem Report findet sich der Hinweis, daß die vollen Kosten für einen Zeitschriftenartikel (gedruckt und digital) bei rund 3000 Pfund liegen — das sind (im Februar 2018) umgerechnet rund 3400 Euro:

[Abb. 5: Die vollen Kosten

für einen wissenschaftlichen Artikel. Quelle: STM

Report]

[Abb. 5: Die vollen Kosten

für einen wissenschaftlichen Artikel. Quelle: STM

Report]

Zieht man von diesem Betrag ab, was man an Gemeinkosten spart, wenn man nicht hybrid (gedruckt und digital) veröffentlicht, wird man die genannten 3000 Euro pro Aufsatz für realistisch halten dürfen. Die von Schimmer/Geschuhn/Vogler für 2013 bzw. 2014 ermittelten 2 Mio. Aufsätze verursachen daher nicht 4 Mrd. Euro an Kosten, sondern 6 Mrd. Euro. Und die sind auch unter »Open-Access«-Bedingungen fällig.

Wenn nun, wie unsere drei MPDL-Autoren ausführen, die Verlage mit den 2 Mio. Aufsätzen 7,6 Mrd. Euro eingenommen und diesen Einnahmen 6 Mrd. Euro an Kosten gegenübergestanden hätten, dann hätten die Verlage weltweit folglich die schöne Summe von 1,6 Mrd. Euro verdient. Dann würde man durch das von »Open Access« beabsichtigte Herausdrängen der Verlage aus dem Publikationsgeschäft nun zwar nicht 3,6 Mrd. Euro sparen, wie Schimmer/Geschuhn/Vogler meinen, aber doch immerhin noch 1,6 Mrd.

Aber diese Konjunktive sind alle falsch, wie sich zeigt, wenn man sich die weltweite Publikationsmenge anschaut.

II.2 Die weltweite Publikationsmenge

Daß weltweit 2 Mio. Aufsätze erscheinen (bzw. im Jahre 2013 erschienen sind), entnehmen Schimmer/Geschuhn/Vogler dem bereits erwähnten »STM Report« der Mark Ware Consulting. Daß diese Zahl stimmt, ergibt sich für die Münchener Autoren, wie wir gesehen haben, aus einem Gegencheck anhand des »Web of Science«, das 1,5 Mio. Artikel nachweist, zu denen das »Whitepaper« dann noch ein Puffer von einer halben Million Artikel hinzunimmt.

Nun wurden freilich alleine für Zeitschriften, die im Großverlag Elsevier erscheinen, im Jahr 2015 1,3 Mio. Zeitschriftenartikel eingereicht (2016 waren es schon 1,5 Mio.7) und 1,8 Mio. Artikel begutachtet. Und aus diesem Prozeß gingen schließlich rund 400 000 bei Elsevier veröffentlichte Artikel hervor (2016: 420 000), die, wie man bei Elsevier meint, etwa 16 Prozent des globalen Artikelaufkommens darstellen.8 Elsevier geht also davon aus, daß 2015 weltweit insges. 2,5 Mio. Aufsätze in Fachzeitschriften erschienen sind, das sind 25 Prozent mehr, als der »STM Report« ansetzt, dem wiederum die drei MPDL-Autoren folgen.

In beiden Fällen aber, dem »STM Report« und dem bei Elsevier zu findenden Zahlenmaterial, gibt es keine Herleitung und keine Quelle für die verbreiteten Zahlen zu den weltweit publizierten Aufsätzen. Will man hier klarer sehen, muß man mit dem Münchener »Whitepaper« der Spur folgen, die über das »Web of Science« führt. Dort kann durch eine einfache Recherche jeder Interessierte herausfinden, wieviele Beiträge in einem Jahr verzeichnet wurden. Für das Jahr 2013 sind es etwas über 2,3 Mio. Die Differenz zu den von den Max-Planck-Autoren genannten 1,5 Mio. Artikeln, die sie im »Web of Science« gefunden haben, ergibt sich daraus, daß die drei Autoren aus dem »Web of Science« alle Konferenzpapers, Konferenzabstracts, Rezensionen, Briefe an die Zeitschriften u.a.m. herausgefiltert und sich einzig auf den Publikationstyp »article« eingelassen haben. Das kann man machen, und man kann es so stillschweigend machen, wie die drei Autoren es gemacht haben. Aber wenn man Teil einer Bewegung ist, die sich aufs Panier geschrieben hat, das gesamte Zeitschriftenpublikationsmodell digital per »Open Access« nachzubauen, ist das eine durchaus erklärungsbedürftige Entscheidung: Fachzeitschriften bestehen nicht nur aus den Fachartikeln im engeren Sinne, sondern aus mehr — und all dieses Mehr soll bei der Umstellung auf »Open Access« keine mehr Rolle spielen? soll in Zukunft entfallen? Kurz: Die Entscheidung von Schimmer/Geschuhn/Vogler, nur die »articles« als publikationsrelevant zu berücksichtigen, verzerrt die Publikationsverhältnisse erheblich; denn sie berücksichtigt 800 000 Beiträge nicht, die im jetzigen Wissenschaftssystem durchaus zum Publikationsvolumen dazugehören und daher vom »Web of Science« verzeichnet wurden.

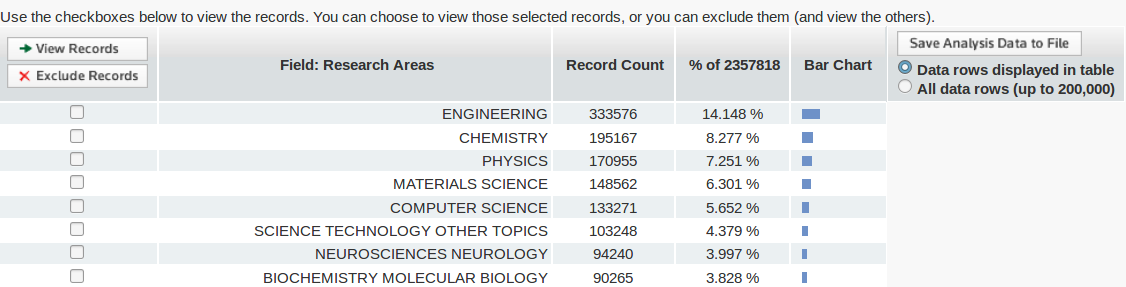

Ist schon die Verzerrung der Publikationsverhältnisse problematisch, so ist es noch viel problematischer, sich für eine Schätzung des weltweiten Publikationsvolumens einzig auf das »Web of Science« zu verlassen. Denn das »Web of Science« ist keine Universaldatenbank, sondern eine Datenbank, in der überwiegend englischsprachige naturwissenschaftlich-technische Veröffentlichungen nachgewiesen werden. Auch davon kann sich jeder selbst überzeugen, wenn er die Analyse-Funktion des »Web of Science« aufruft: Von den 2,3 Mio. Publikationen des Jahres 2013 kommen die meisten, nämlich 14 Prozent, aus dem Maschinenbau (engineering), während geisteswissenschaftliche Fächer wie die Literaturwissenschaft oder die Philosophie mit nur 0,3 bzw. nur 0,2 Prozent vertreten sind. Rund 95 Prozent der nachgewiesenen Veröffentlichungen (2,2 Mio.) sind in englischer Sprache verfaßt.

[Abb. 4: Die weltweite

Publikationsmenge für das Jahr 2013 im »Web of Science«.]

[Abb. 4: Die weltweite

Publikationsmenge für das Jahr 2013 im »Web of Science«.]

Das ist eine Situation, die es eigentlich verbietet, auf der Basis des »Web of Science« eine Aussage über das weltweite Publikationsaufkommen zu machen: Es fehlen die Geisteswissenschaften nahezu völlig, und es fehlen die nichtenglischen Veröffentlichungen ebenso fast völlig. Konkret und beispielhaft: Es fehlt die gesamte russischsprachige Slawistik, die italienischsprachige Kunstwissenschaft und Archäologie, die deutschsprachige Philosophie, die portugiesischsprachige Jurisprudenz, die arabischsprachige islamische Theologie, die japanischsprachige Literatur zum Buddhismus u.v.a.m. Angesichts dieser gravierenden Nachweislücken ist es nicht sehr überzeugend, wenn die Münchener MPDL-Autoren einen Puffer von 500 000 Beiträgen vorsehen, mit dem das im »Web of Science« Nachgewiesene nach oben aufgestockt wird. Denn man wüßte nur zu gerne, wie die Autoren auf diesen Puffer gekommen sind. Eine Herleitung wird der interessierte Leser vergeblich suchen.

Wenn man wissen will, ob die von Schimmer/Geschuhn/Vogler genannte Aufstockungssumme von 500 000 Beiträgen plausibel ist, ist es zunächst nützlich, darauf zu schauen, was das »Web of Science« mit prominenten geisteswissenschaftlichen Autoren macht. Eine einfache Recherche fördert dann etwa zutage, daß es Jürgen Osterhammel, einen der bedeutendsten zeitgenössischen Historiker, in dieser Datenbank nicht gibt, während Aleida Assmann, eine der bedeutendsten Anglisten, immerhin mit 16 Artikeln vertreten ist. Wie wenig das ist, wird rasch deutlich, wenn man auf dem Konstanzer Volltextserver KOPS, der zugleich (und mit Einschränkungen) als eine Art Universitätsbibliographie dient, nachsieht, wieviel dort von Jürgen Osterhammel oder Aleida Assmann zu finden ist: von Jürgen Osterhammel sind es 74 Zeitschriftenartikel, von Aleida Assmann sind es 37, zu denen dann aber noch 124 Beiträge in Sammelbänden hinzukommen (bei Jürgen Osterhammel sind es 138). Das sind Stichprobenergebnisse, die es nahelegen, davon auszugehen, daß im »Web of Science« vielleicht 10 Prozent dessen verzeichnet wird, was in den Geisteswissenschaften an relevanten Publikationen entsteht. 90 Prozent — mindestens — fehlen.9

Man kann dieses Ergebnis durch eine andere Rechenprobe abstützen. Das »Web of Science« erlaubt nämlich, nach den Publikationen einer Institution zu suchen. Auf diese Weise läßt sich herausfinden, daß von den im Jahre 2015 an der Universität Konstanz veröffentlichten Publikationen 1071 im »Web of Science« erfaßt wurden. Daß das nicht alles ist, ergibt wieder ein Blick in KOPS: dort werden für das Jahr 2015 2366 Publikationen verzeichnet, davon 1298 Zeitschriftenartikel, 187 Konferenzbeiträge, 380 Beiträge in Sammelbänden und 62 Working Papers. Man kann lange darüber nachdenken, welche dieser Beiträge unter »Open-Access«-Bedingungen ihren Weg in eine »Open-Access«-Zeitschrift oder auf einen »Open-Access«-Volltextserver gefunden hätten, aber man wird es ungefähr treffen, wenn man sagt, daß wir auf rund 2000 Konstanzer Beiträge kommen werden, die »Open-Access«-relevant hätten sein können. Mithin: Im »Web of Science« fehlt die Hälfte dessen, was in Konstanz im Jahr 2015 wissenschafts- und damit auch »Open-Access«-relevant veröffentlicht wurde. Daß das nicht danebengegriffen ist, ergibt ein Blick auf Google Scholar: Die Suchmaschine kennt für das Jahr 2015 rund 1900 Beiträge, die an der Universität Konstanz entstanden sind (ohne die Patente).

Zusammenfassend muß man also sagen: Das »Web of Science« weist nur ungefähr die Hälfte dessen nach, was an wissenschaftlichen Beiträgen veröffentlicht wurde und über andere Suchinstrumente zu finden ist. Da auch diese anderen Suchinstrumente nur verzeichnen können, was überhaupt in den Raum des Digitalen gelangt ist und/oder in Bibliographien erfaßt wurde, fehlt immer noch all das, was in traditioneller Weise auf Papier veröffentlicht und niemals auf einen Volltextserver eingestellt und/oder in einer (bibliographischen) Datenbank verzeichnet wurde. Das aber ist ein großes unbekanntes X.

Bleibt man beim halbwegs Bekannten, muß man feststellen, daß das »Web of Science« für das Jahr 2015 über 2 Mio. Beiträge kennt, die auch in »Open-Access«-Journalen hätten veröffentlicht werden können und sollen. Da das aber nur die Hälfte dessen ist, was man über andere Suchinstrumente finden kann, können wir für das Jahr 2015 im Minimum von 4 Mio. wissenschaftlichen Beiträgen ausgehen. Und wenn wir nun nicht vergessen, daß das »Web of Science« im Jahr 2015 zwar rund 100 000 geisteswissenschaftliche Beiträge nachweist, diese aber nur rund 10 Prozent aller geisteswissenschaftlichen Veröffentlichungen darstellen (es fehlen also 900 000 geisteswissenschaftliche Beiträge), und wenn wir außerdem nicht vergessen, daß wir ja noch die große Unbekannte des Nichtnachgewiesenen zu berücksichtigen haben — dann wird schnell klar, daß wir in der Tat von 4 Mio. Beiträgen plus einem großen, unbekannten X sprechen. Ich würde mich jedenfalls rechnend und schätzend erst wohlfühlen, wenn man für das Jahr 2015 die Summe des weltweit an Fachbeiträgen Publizierten sicherheitshalber bei rund 5 Mio. Beiträgen einpendeln würde.

II.3 Fazit

Eine Überprüfung des Münchener »Whitepapers« ergibt also dies: Erstens sollte man die vollen Kosten für die Veröffentlichung eines Beitrags (ob traditionell und gedruckt über einen Verlag veröffentlicht oder digital und per »Open Access« ins Netz gestellt) mit 3000 Euro veranschlagen. Und zweitens sollte man davon ausgehen, daß das weltweite Publikationsaufkommen in allen Wissenschaftsgebieten und Sprachkreisen bei 5 Mio. Artikeln liegt. Daraus folgt, daß die Kosten für die Publikation wissenschaftlicher Beiträge weltweit bei rund 15 Mrd. Euro liegen.

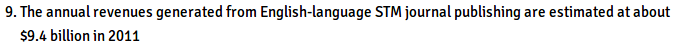

Wie verhalten sich nun die von Schimmer/Geschuhn/Vogler genannten Einnahmen von 7,6 Mrd. Euro, die die Verlage mit dem Verkauf von wissenschaftlichen Beiträgen erzielt haben, zu diesen Kosten? Antwort: Offenbar haben wir hier eine Relation, die, anders als gedacht, gar nicht zuungunsten der Verlage spricht, sondern zu ihren Gunsten: Das weltweite wissenschaftliche Publizieren kostet deutlich mehr, als die Verlage einnehmen (und die Einnahme ist ja noch lange nicht mit dem Gewinn zu verwechseln). Die Annahme, die Verlage hätten weltweit mit den wissenschaftlichen Veröffentlichungen 7,6 Mrd. Euro eingenommen, ist freilich problematisch. Das zeigt ein erneuter Blick auf den »STM Report« der Mark Ware Consulting: Dort schätzt man die jährlichen Einnahmen, die mit englischsprachigen (und nur diesen!) STM-Zeitschriften — also Zeitschriften aus den Bereichen Naturwissenschaft, Technik und Medizin (und nur diesen!) — erzielt wurden, auf 9,4 Mrd. US-Dollar, also rund 7,5 Mrd. Euro (zum derzeitigen Wechselkurs):

[Abb. 7: Die mit

STM-Zeitschriften erzielten Einnahmen. Quelle:

STM-Report]

[Abb. 7: Die mit

STM-Zeitschriften erzielten Einnahmen. Quelle:

STM-Report]

Mithin liegt es nahe, die Einnahmen, die weltweit mit Zeitschriften aller Fachgebiete und aller Sprachkreise erzielt werden, deutlich höher als mit 7,5 oder 7,6 Mrd. Euro anzusetzen. Freilich: Wie hoch die Einnahmen wirklich sind, weiß offenbar niemand. Aber selbst wenn man sie für deutlich höher als 7,5 oder 7,6 Mrd. Euro hält, bleibt der bemerkenswerte Abstand zu den geschätzten Publikationskosten von 15 Mrd. Euro. Und das heißt nicht weniger als dies: Daß die Verlage — egal ob klein und honorig oder groß und unartig — gar nicht der Grund dafür sind, daß das wissenschaftliche Publizieren so teuer ist, wie es ist. Offenbar stehen die Publikationsgrundkosten, die niemand wegzaubern kann, in ihrer Welt-Summe vielmehr in direkter Relation zu der Zahl der weltweit agierenden und damit auch veröffentlichenden Wissenschaftler, die man auf ungefähr 8 Mio. Personen schätzt: Je mehr Wissenschaftler, desto mehr wissenschaftliche Publikationen, desto höher die Kosten für das wissenschaftliche Publizieren.10

Daß die Publikationskosten von geschätzt 15 Mrd. Euro sich nicht direkt in den Einnahmen der Verlage spiegeln, hat nun aber einen einfachen Grund, der uns wieder auf »Open Access« zurückführt. Wenn die Verlage weniger einnehmen, als im Wissenschaftssystem an Veröffentlichungskosten anfallen (rund 7,5 Mrd. Euro versus 15 Mrd. Euro), dann heißt das nämlich nichts anderes, als daß die um 7,5 Mrd. Euro über den Verlagseinnahmen liegenden Kosten des wissenschaftlichen Publizierens nicht über Marktmechanismen abgedeckt werden, also über Verlagszeitschriften, für die ein kostendeckender Preis zu bezahlen ist. Vielmehr werden ebenjene Kosten, die über den Verlagseinnahmen liegen, ganz offensichtlich innerhalb des Wissenschaftssystems durch offene und verdeckte Publikationssubventionen erbracht, die aber rechnerisch als Summe nirgendwo zu Buche schlagen. Wie hoch dieser nicht nachgewiesene Subventionsanteil des Publikationssystems ist, läßt sich nun, am Ende unserer Überlegungen, zumindest erahnen: Er dürfte bei 7,5 Mrd. Euro im Jahr liegen. »Open Access«, diese auf so vielfältige Weise subventionierte »Bewegung«, mit der der Staat die Verlage aus dem Publikationsgeschäft zu drängen versucht, gehört ganz offensichtlich auf ebendiese unsichtbar gemachte Kostenseite. Geld läßt sich mit »Open Access« jedenfalls nicht sparen. Ganz im Gegenteil.

III Epilog

Was soll ich zum Schluß anderes sagen als das, was zu sagen not ist: Liebe Leser, glaubt nicht den von »Open-Access«-Förderorganisationen veröffentlichten »Whitepapers« dieser Welt, die doch nur das sind, was sie vom Namen her zu sein haben: Instrumente zur Beeinflussung der Öffentlichkeit. Der Wahrheitsfindung dienen sie nicht, auch dann nicht, wenn sie sich mit noblen Absenderangaben schmücken, in denen die Namen von bedeutenden Gelehrten auftauchen. Die Wahrheit braucht hier wie sonst nur eines: ein eigenes Urteil, das in der Auseinandersetzung mit den Sachen und den Menschen, die Sachen für wahr halten, gewonnen wurde.

Anmerkungen

-

Houghton, John [u.a.]: Economic implications of alternative scholarly publication models. Exploring the costs and benefits. A report to the Joint Information Systems Committee (JISC). Victoria University, Loughborough University 2009. PDF ↩

-

Eine ausführliche Kritik der »Open-Access«-Vorteilsrechnungen findet sich bei Uwe Jochum: »Open Access«. Zur Korrektur einiger populärer Annahmen. Göttingen: Wallstein, 2009. Darin zur JISC-Studie S. 42–51. ↩

-

So Ralf Schimmer in seiner Präsentation auf den Münchener Open-Access-Tagen im Jahr 2016: »Ein Blick auf die Zielgerade. Die großflächige Transformation zu Open Access«, Folie Nr. 26. ↩

-

»Lasst uns den Wechsel zu Open Access jetzt herbeiführen. Alle miteinander.« In: b.i.t. online 18 (2015), S. 433–445, hier S. 442 f. ↩

-

Siehe Jochum: »Open Access« (wie Anm. 2), S. 33–35. Der Unterschied zwischen (subventionierten) Publikationsgebühren (APC) und realen Kosten eines Aufsatzes ist für »Open-Access«-Befürworter offenbar nur schwer nachzuvollziehen. Siehe etwa Müller, Uwe: Open Access und die Kosten. In: Bibliothek, Forschung und Praxis 35 (2011), S. 161–168, der S. 163 Anm. 12 der Meinung ist, ich hätte von Publikationsgebühren gesprochen, wo es mir in Wahrheit um die echten Kosten geht. Daß man zum Zwecke der Kostenschätzung wegen der unterschiedlichen Publikationskulturen der verschiedenen Wissenschaften keine wissenschaftsübergreifenden Durschschnittspreise annehmen darf (ebd.; so auch Bürger, Thomas: Open Access für die Digitale Bibliothek. In: Die digital-vernetzte Wissensgesellschaft. Aufbruch ins 21. Jahrhundert. Hrsg. von Gunter Redwitz. München, Zürich: Piper, 2010, S. 388–405, hier S. 395 f.), ist ein ins Leere laufendes Argument. Es behauptet etwas, was es nicht bewiesen hat: daß es für einen Verlag im Hinblick auf die Gemeinkosten einen signifikanten Unterschied macht, ob er einen geistes- oder einen naturwissenschaftlichen Aufsatz herstellt. Die verfügbaren Schätzungen, die ich herangezogen habe, machen diesen Unterschied allesamt nicht, und Schätzungen, die einen solchen Unterschied belegen würden, sind nicht verfügbar. Und selbst wenn man auf der Basis eines empirisch nicht validierten Vorurteils dabei bleiben wollte, daß ein naturwissenschaftlicher Aufsatz in der Herstellung teurer sein müsse als ein geisteswissenschaftlicher — aufs Weltganze gerechnet und über alle Fächer hinweg dominiert der »Output« der Naturwissenschaften den Zeitschriftenmarkt in einer Weise, daß geringere Gemeinkosten für geisteswissenschaftliche Aufsätze statistisch unerheblich sein dürften. Und endlich ist es irrig, zu unterstellen, beim Digitalen ließen sich Kostenvorteile dadurch erzielen, daß die Stückkosten für die zu produzierenden gedruckten Zeitschriftenhefte wegfallen (Müller, a.a.O., S. 162 f.). Bei der Herstellung eines Artikels sind nicht die Stückkosten des Gedruckten der entscheidende Kostenfaktor, sondern die medienunabhängigen Gemeinkosten. Ebendiese Gemeinkosten wurden in den von mir angeführten Quellen geschätzt, und auf der Basis dieser Schätzungen ergaben sich für das Jahr 2009 durchschnittliche Kosten von rund 1800 Euro pro Aufsatz. ↩

-

Herb, Ulrich: Open Access. Teuer und neue Monopole. In: telepolis, 5. September 2016, URL: https://www.heise.de/tp/features/Open-Access-Teuer-und-neue-Monopole-3314380.html ↩

-

Buranyi, Stephen: Is the staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science? In: The Guardian, 27. Juni 2017. URL: https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science ↩

-

Reller, Tom: Elsevier publishing. A look at the numbers, and more. 22. März 2016. URL: https://www.elsevier.com/connect/elsevier-publishing-a-look-at-the-numbers-and-more ↩

-

Wieso »mindestens«? Nun, weil eben viele bekannte Wissenschaftsautoren vollständig fehlen: Kurt Flasch, Albrecht Schöne, Josef Quint, Bernd Rüthers, Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger — und so durch alle Fachgebiete. ↩

-

Und das ist dann noch ein Grund, warum die Gesamtmenge der wissenschaftlichen Veröffentlichungen besser auf 5 Mio. Beiträge geschätzt werden sollte. ↩